足利義教御判御教書

印刷 ページ番号1028951 更新日 2022年3月30日

尼崎の指定文化財

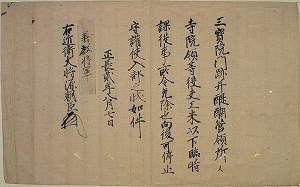

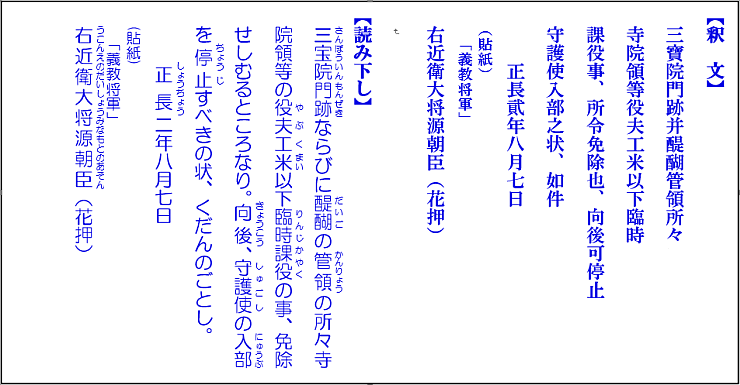

足利義教御判御教書(あしかがよしのりごはんのみきょうじょ)

指定 尼崎市指定文化財

種別 古文書

数量 1通

所在地 尼崎市南城内10-2

所有者 尼崎市

指定日 令和2年3月23日

正長(しょうちょう)2年(1429)8月7日に出された室町幕府第6代将軍足利(あしかが)義教(よしのり)の御判御教書(ごはんのみきょうじょ)です。御判御教書とは室町将軍が加判して発行した文書のことで、足利義教が醍醐寺三宝院門跡領(もんぜきりょう)の臨時課役の免除と、守護使節の立ち入り禁止とを命じる内容のものです。前月29日には義教が三宝院に土地の所有権を認めており、今回さらに諸役の免除と守護使不入を認めたものです。

この三宝院門跡領には、摂津国時友名(ときともみょう)(現在の尼崎市武庫之荘5~9丁目付近)が含まれています。時友名は尼崎市域北部から伊丹市にかけて所在した荘園である野間荘(のまのしょう)の一部で、応永(おうえい)29年(1422)11月7日に、歴代将軍からの信任が厚く、幕政にも深く関与した三宝院満済(まんさい)が管轄する土地として寄進されました。

その後、時友名が戦国期まで存続しているのは、本資料にみられるように幕府の庇護をうけていたことも一因であったと考えられます。

また、足利義教は満済や幕府重臣らの評議によりくじで将軍後継者に選ばれ、正長2年3月15日に将軍に就任し、翌月から御判御教書の発給を開始しています。8月7日付の本資料は比較的早期に出されたものであり、満済との密接な関わりを垣間見ることができます。

本資料は市域に所在していた時友名を含む醍醐寺三宝院門跡領荘園に関わる新出の資料で、中世の尼崎地域における荘園の様相の一端をうかがい知ることができる資料として貴重です。また、義教の御判御教書としては早期のもので、未装で当初の姿を留めている点でも注目されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 社会教育部 歴史博物館

〒660-0825 兵庫県尼崎市南城内10番地の2

電話番号:

06-6482-5246(企画担当・史料担当)

06-6489-9801(文化財担当)

06-4868-0362(埋蔵文化財専用)

ファクス番号:06-6489-9800

メールアドレス:

ama-rekihakubunka@city.amagasaki.hyogo.jp(文化財担当)

ama-chiiki-shiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp(史料担当)