青年海外協力隊からのお便り(平成26年度)

印刷 ページ番号1005340 更新日 2018年2月23日

平成26年度3次隊 グアテマラからのお便り 尾下 夏海(おした なつみ)さん(観光)

(平成27年6月のお便り)

任地のパナハッチェルについてお話します。

パナハッチェルは人口18000人ほどの小さな街ですが、国外からも観光客が訪れ、毎日賑わっています。

街にはアティトラン湖があり、かつてイギリスの作家、ジョージ・オーウェルから世界一美しい湖と称されたこともあります。湖の周りには3000メートル級の3つの火山がそびえたっています。その中の一つ、サンペドロ火山は周りに他の山がないため、富士山のようになだらかな傾斜を見ることが出来ます。世界一美しい湖と言われたのも納得出来る美しさです。

休日になると、湖沿いには景色を楽しんだり、リラックスしたりして過ごすカップルや家族連れの姿が目立ちます。水浴びをして遊ぶ子どもたちや若者たち、中には休憩する警察官の姿も見ることが出来ます。とてものどかで、私はこの雰囲気を気に入っています。

アティトラン湖の周りにはいくつもの街があり、街の名前にはサンフランシスコ・パナハッチェル、サンタ・カタリーナ・パロポ、という様に、サン、サンタという名称がついています。これはスペイン語で「聖なる」「神聖な」という意味で、全ての街が守護聖人を持っているためです。それぞれの街にはコフラディアという、守護聖人を祀っている家が存在しており、その家に選ばれることは人々の誇りとなっています。

(平成27年4月のお便り)

2月からパナハッチェルという街での活動がスタートしました。

グアテマラは中米に位置しているため、日本人の皆さんにとって地球のほぼ裏側にある国です。

恥ずかしながら、グアテマラに来るまでは「コーヒーが有名」いう知識しか持っておらず、未知の国でしたが、4カ月が経ちこちらの生活にも慣れてきたところです。

日本ではあまり知られた国ではありませんが、北米や欧米からはさほど遠くもないので、多くの観光客がグアテマラを訪れています。

マヤ文明が栄えていたため、国内には今でも多くのマヤ遺跡が残されており、中でもグアテマラ北部に位置しているティカル遺跡は世界遺産に登録されていて、多くの観光客を惹きつけています。

グアテマラはマヤ文明が栄えていたこともあり、現在でも国民の半数以上はマヤのインディへナ(先住民族)です。

インディへナの女性はウィピルというブラウスに、コルテという巻きスカートの民族衣装を着て生活しています。女性たちの多くは自分たちでウィピルを織っていますが、全てを手仕事で行うため、1着のウィピルが完成するのに3カ月~半年もかかるそうです。

グアテマラの織物はその色彩の豊かさから「グアテマラ・レインボー」と呼ばれており、色とりどりの織物を身にまとった女性たちを見ているだけで、なんだかステキな気分になります。

平成26年度1次隊のみなさん

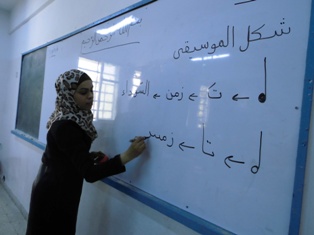

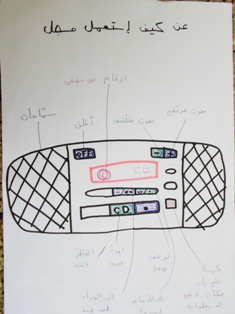

ヨルダンからのお便り 井関里恵(いせきりえ)さん(音楽)

(平成28年4月のお便り)

ヨルダンの短い春がやってきました。 気候が良いのでイベントのシーズンでもあります。

砂漠のイメージが強いヨルダンですが、この時期は景色が緑一色になり、人々はピクニックを楽しみます。

活動先では母の日コンサートを行いました。アラブ圏の母の日は3月21日です。

各クラスが歌やダンス、劇のパフォーマンスを披露。最後は全体合唱で締めくくり大成功に終わりました。

ところで、皆さんはブラックアイリスというヨルダン国花をご存知でしょうか?とても貴重な植物で、日本の国花である桜や菊のようにあちらこちらで見る事はできません。

私は未だ本物を見た事がないのですが『サウサン』(アラビア語でブラックアイリスの意味)という名前の友人は沢山できました。

※写真はコンサートでの様子と国花サウサンです。

(平成27年10月のお便り)

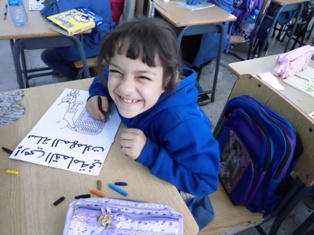

最近の嬉しい出来事は、新しく入って来た1年生の数人の生徒が「お姉ちゃんが教えてくれた。」と、昨シーズンの授業で「家族に歌ってね。」と、宿題に出していた曲を姉から覚え、歌ってくれた事です。また、先生方が、お互いの授業を見学し、向上しているのも嬉しくて泣きそうです。

先生方も生徒達も、毎週の音楽の授業を楽しみにしてくれており、毎月の授業目標を確実にクリアする事が出来ています。

10月は、音楽を通し、「学校の美化」、「清潔」等を学んでもらう授業内容を考え、実践していました。というのも、休み時間に食べたパンやお菓子のゴミは、ゴミ箱ではなく床に捨てられ、その後、用務員さんが掃除をする、という状況だったからです。

学校美化にちなんだ曲を選曲し歌い、音楽を聴きながら、「ゴミはゴミ箱に捨てよう」のイラストに色を塗り(上級生はお互いの顔を描き合い)、その後ゴミ箱を各クラスで作製しました。

自分の作品が貼られたゴミ箱が嬉しいのか、生徒達はゴミ箱に向かってご飯を食べる変わりようです。

先生方も「自分が作ったゴミ箱が1番可愛い。」と、写真を撮っていました。

学校全体で「学校をキレイにしよう。」、「ゴミはゴミ箱に捨てよう。」、「学校は第二のお家。」 の雰囲気になり、とっても嬉しいです。

(平成27年3月のお便り)

小学校低学年に音楽授業が導入される事となりました。

音楽の授業をした事のない先生方を「音楽の授業ができるように育成する」というのが私の任務だったのですが、音楽会開催の提案もあり、先生方の素晴らしい意欲に感激しています。

先生方のアイデアを尊重した授業展開の方法を考え、教材を作成し、負担にならない程度に少しずつ音楽の知識を伝えています。

(平成26年8月のお便り)

7月1日よりヨルダンでの生活が始まりました。

到着そうそう直面した異文化ラマダン。国民の9割はイスラム教徒のヨルダン。ラマダンとはイスラム教徒が日の出から日没の間に断食をする聖月のことです。

ヨルダンといえば世界遺産のぺトラ遺産やローマ劇場、死海、砂漠があり「日本よりも暑いんだ」と、覚悟して日本を発ちましたが、ヨルダンの第一印象は「暑い」よりも「都会」です。

気候は日中は暑いですが朝夜は冷え込み、1日の気温差がかなりあります。室内も冷房が非常に効いており長袖が必要です。

これから2年間、音楽教師の育成と情操教育の必要性、音楽の素晴らしさを伝えたいと思います。

フィジーからのお便り 坂本志津(さかもとしづ)さん(パソコンインストラクター)

(平成28年6月のお便り)

(平成27年12月のお便り1)

(平成27年12月のお便り2)

(平成27年9月のお便り)

チリ地震の後、こちらにも30cm~1mの津波が来るかもと、脅されましたが、何も起きませんでした。50年ほど前にここでも津波の被害があったそうです。

写真は校舎の裏庭でチンゲン菜を植えているところです。フィジー人がのんびりしているのは、食べ物がすぐ実るからと、よく言われています。

私の後ろにあるのはゴミ捨て場です。臭いが気になったら適当に火を付けてごまかしますが、役所の環境隊員に廃棄物管理やごみ分別・減量化などについて指導されます。

(平成27年5月のお便り)

毎週、体育の授業があり、全員参加します。

時々エアロビクスをしています。

普段、表情の変化もなく言葉も発しないダウン症の生徒が、音楽が流れると活き活きと感じたままに踊りだします。

(平成27年4月のお便り)

フィジー人の知人宅の家庭料理です。普段よりも豪華なものを作ってくれたようです。

味は「おいしかった」です。

(平成27年3月のお便り)

折り紙が大盛況です。

もっと折り紙を持ってくればよかったです。

適当な紙を正方形に切って、鶴や箱を作りました。

障害のため片手で作っている生徒もいます。

(平成27年2月のお便り)

クッキングクラスの授業風景です。

このクラスには、読み書きは出来ませんがシェフになる夢を持っている生徒もいます。

ランチや軽食を校内で販売したり、ケータリングで資金を稼いだりしています。

キッチンには様々な昆虫がいますが、私は、いつも清潔にしたいと思い、自発的に掃除を手伝っています。

(平成26年11月のお便り)

他国からの寄付により、校内で卓球が出来るようになりました。50年間、全くスポーツをしたことがなかったという車椅子の女性は、かなりご機嫌です。

日本から寄付された車椅子対応スクールバスなども有効に活用されています。

(平成26年10月のお便り)

親しいフィジー人のお宅に泊まりに行ったら、村が断水しており、みんなで水をもらいに行きました。

三菱のトラックが活躍していました。

フィジーで暮らしていると、不衛生だと思う場面に戸惑う瞬間もあり、ワイルドな体験にわくわくする瞬間もあり、気持ちは七色に変化します。

(平成26年9月のお便り)

障害者職業訓練校でパソコンを教えています。

写真の男性は片手が不自由なため、どのようにすればよいか試しながら教えています。

アルファベットを知らない生徒もおり、生徒の障害や個性についての繊細な情報を、私の語学力でうまく聞きだせるか、今後挑戦していきたいと思っています。

(平成26年8月のお便り)

数日間ヒンズー語の授業を受け、10軒ほどの小さな集落のインド人のお宅にホームステイしました。私は比較的豊かなお宅に泊まったようですが、小さな村にも貧富の差はあります。

その後フィジー語の授業を受け、フィジー人のお宅にホームステイをします。

こちらでは、「勤勉なインド人」と「のんびりなフィジー人」と言われています。

モロッコからのお便り 竹岡聡子(たけおかさとこ)さん(体育)

(平成26年8月のお便り)

7月1日にモロッコに到着しました。陽射が強く、衣服の上からでも皮膚が痛いと感じるほどですが、朝晩は寒いぐらいで、毛布が必要です。

モロッコの人々は、とても明るく声をかけてくれ、大変優しいですが、一方では気候や風土、文化が違う中で生活することは思った以上に少しずつストレスとなっていることも実感しました。最初の1カ月は言語や文化、生活習慣、マナーなどを学ぶためホームステイをしながらオリエンテーションや現地語の学習に時間を使っています。

語学はまだまだ未熟ですが、モロッコの人々は温かく応じてくれます。ホームステイでは、私の生活を全面にサポートしてもらっています。

7月中旬、任地のシシャウを訪問しました。ここは、都市を結ぶ中継地点のようで主要な場所のようです。

文化が違う人種が同じ次代をひとつの丸い地球で過ごす中で、幸せとは何か、何に喜びを感じるのか、モロッコの幸せを発見してみたいです。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

秘書室 政策秘書担当

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号:06-6489-6474

ファクス番号:06-6489-6009