「子育てコミュニティソーシャルワーカー日記」

印刷 ページ番号1019620 更新日 2026年2月2日

子育てコミュニティソーシャルワーカー日記

尼崎市子育てコミュニティソーシャルワーカー(以下、CSW)は、尼崎市子どもの育ち支援条例に基づき、地域で子どものための活動に取り組んでいる方々や、これから取り組もうとされる方々が活動しやすいように情報提供や、交流の場を設けるなどの支援に取り組んでいます。日ごろの活動を紹介するブログを平成25年1月よりスタートしました。活動シーン、エピソードなどを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。

つどいの広場 きらきら

令和8年1月27日 火曜日

尼崎市の北東部、藻川の西側に位置する食満は、静かな住宅街と広々とした風景があります。今日は園田地区の食満にあるつどいの広場「きらきら」を訪問、自転車で近松線を北へのぼり、園田小学校北側へ曲がると新幹線が見え、線路沿いを少し北に行ったところに、素敵な園庭のある建物が見えました。入り口のウェルカムツリーと白いガーデンチェア&テーブルがおしゃれで、お友達の家に遊びに来たようです。続く開放的な庭はベンチや滑り台の遊具と砂場があり、さえぎる建物がないので、太陽のひかりがきらきらと降り注いでいます。晴れた日には建物の縁側にすわってお母さん達がこども達を見守り、おしゃべりしたり、リラックスできる園庭です。

今日は少し冷たい冬風が吹いていたので、温かい屋内で親子が過ごしていました。職員さんと一緒に折り紙をするお母さん、ままごと遊びやパズルをするこども、本棚にならぶ絵本を手に取るこども、陽のあたる明るい室内で穏やかな時間が流れています。職員さんと遊ぶ姿を見て、お母さんもゆっくりできますね。職員さんによると、この広場で仲良くなるお母さんたちが多く、交流の場でもあるそうです。育児相談も気軽にできる職員さんですが、困ったことを聞いて「こんな時はどうしてました?」と他の保護者に声をかけてみることもあるそうです。「うちも同じです。」や「うちはこうしてみましたよ。」とヒントがでることもあり、小さなもやもやも、おしゃべりの中だと相談のハードルが低くなりますね。また職員さんは保護者の方に、園田地区にある幼稚園や保育所、他のつどいの広場の情報提供も行い、未就学児の親子が毎日楽しく過ごせるよう様々な情報を伝えています。「〇曜日はここでこんなイベントをやっているよ」と他の施設の案内チラシも用意しています。園田地域全体で子育てを支援する姿を見せてもらいました。

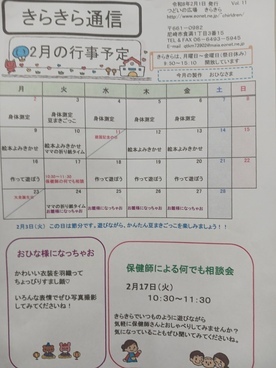

つどいの広場「きらきら」は月曜日から金曜日の9時45分から15時15分まで。2月は豆まきごっこ、お雛様になって写真撮影のイベント、ママの折り紙タイムもあります。17日は保健師さんがやって来て相談もできます。行事予定に合わせて参加してみませんか。

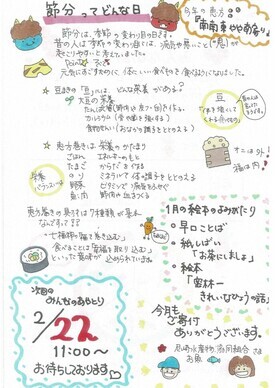

こども食堂「みんなのあやとり」での読み語り

令和8年1月25日 日曜日

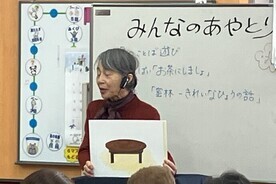

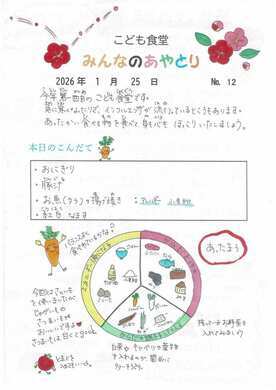

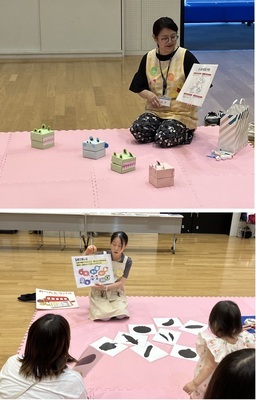

年明けから最長寒波に見舞われ、真冬の寒さが続く1月の最終日曜日に大庄地区にある「みんなのあやとり」さんに伺いました。こちらでは会食が始まる前に「絵本の読み語り」の時間を設けています。同地区で絵本の読み聞かせや図工室をされている「コテラス」の方が担当されています。よかったら見に来ませんかとのお声がけを頂き、訪問させていただきました。

今回の内容は早口言葉、紙芝居、絵本という構成でした。早口言葉はもちろん、紙芝居もしりとりを使ったお話のため、「『み』の付くものはなんですか。」との呼びかけに対して答えを求められるなど、自然と会場のあちこちから声が聞こえてきました。来られた皆さんにとっても食事の前の口の準備体操のようになって、場の雰囲気が和みました。絵本は「密林一きれいなひょうの話」という題名で、きれいな斑点を失ってしまったひょうが自分の斑点探しの旅に出かける話です。絵本はこども向けに書かれたものですが、「トレードマークである斑点を失ったひょう」を「アイデンティティを手放した自分」という視点で読み進めていくと、大人でも十分に楽しめる絵本だと思い、今回の読み語りで使おうと決められたそうです。和田誠さんの優しいタッチで描かれたイラストの絵本にこどもだけでなくその場にいた大人もじっと絵を見ながら聞き入っていました。

みんなのあやとりさんで毎月読み語りを担当しているコテラスさんですが、ご自分で絵本の読み聞かせを始めたきっかけをお伺いしました。保育士としての長年の勤務経験があり、数年前まで認知症を患った実母の介護を担ってきたそうです。「母に絵本を読むと、いつも笑顔になって感想を話してくれたので、認知症でも内容をよく理解していることが分かった。」とおっしゃっていました。介護が終わった後、これから自分には何ができるかと考えたら、絵本が好きだったこと、そして保育士として働いていた時に育児休暇を取得したが、地域に全く馴染めなくて育休中はしんどく、その時に悩みを共有できる場所があればよかったとの苦い経験を思い出したそうです。介護を自宅近くのトレーラーハウスでされていたこともあり、その場所を子育て中の親子向けの絵本の読み聞かせと親子の居場所にしたいとの思いを知った息子さんが背中を押してくれすることになったそうです。その息子さんも同じ場所で図工教室を開いて、時折大庄地区のこども向けイベントの講師もされています。

「コテラス」での絵本の読み聞かせは0~3歳までのこどもと保護者が対象で毎月第4水曜日午前10時30分から、「みんなのあやとり」は地域のこどもと大人も食事ができ、毎月第4日曜日11時から開催しています。こどもも大人も絵本が伝えるメッセージに耳を傾けに来てみませんか。

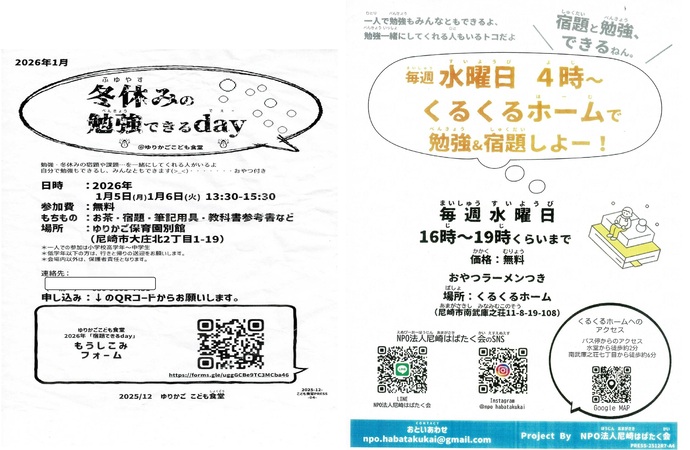

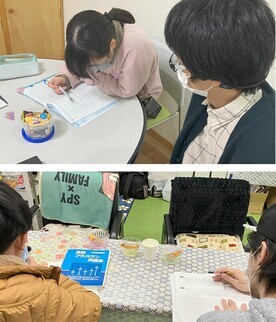

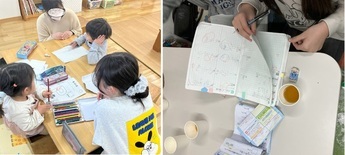

こども食堂での学習支援

令和8年1月6日 火曜日、7日 水曜日

令和8年、新しい年の幕開けとなりました。こどもたちにとっては短い冬休みが終わる頃に、普段はこども食堂を開催しているところが冬休みの学習支援をしていると聞いてお伺いしました。

一つ目は、大庄地区の「ゆりかごこども食堂」さんです。こちらは毎月第3金曜日に弁当配付を行っています。1月5日と6日の昼2時間はいつも弁当配付を行っている場所がこどもたちが勉強ができるようになっていました。CSWが訪れた6日は、主催者の方のほかに勉強を教えてくれる高校3年生の女子生徒2人もこどもたちが来るのを待っていました。この日は小学生から中学生のこどもたちが、親子でまたはきょうだいで来てくれました。親子で冬休みの絵日記の宿題を仕上げたり、算数や国語の宿題を高校生と一緒に解いたり、中学生は英語の宿題を教えてもらいながら取り組んだりと、皆さんがそれぞれのやり方で課題に向き合っていました。しかし、勉強となると低学年のこどもになるほど、集中できる時間が短く、途中で遊び始めました。そこをその場にいる大人や高校生が上手くこどもたちに声掛けをしながら、時間を過ごしていました。終わる頃には主催者の方が頑張ったこどもたちのためにおにぎりと飲み物を用意してくれました。親子で来た保護者の方は、「(未就学児もいるので)家ではなかなか集中して取り組めないので、ここに来て宿題を終わらせることができてほっとしています。」と言われていました。

翌日は、武庫地区の「くるくるホーム」さんに伺いました。こちらも毎月第2・4月曜日に「はばたく食堂」を主催している方が運営しているこどもの居場所です。こちらの学習支援は昨年12月から毎週水曜日の午後4時から午後7時頃までの定期開催で始めたということです。訪問した日は冬休み最終日のため、特別に昼頃から開けており、丁度こどもたちのいない休憩時間中でした。学習支援を始めたきっかけは、主催者の知り合いの方が親戚の子に勉強を教えるために算数の学び直しをしたので、その経験で得た知識をほかのこどもたちにも役立てることができないかと相談を受けたことだそうです。その方が算数を担当し、ほかに英語の勉強も一緒にしてくれる人もいるとのことで、定期開催を続けていく予定だそうです。しばらくするとこどもたちが来て、グループでくつろいだり宿題をしたり、中学受験を控えた小学6年生は算数担当の人と一緒に受験勉強に取り組んだりと、こちらでも自分たちにあったやり方で課題に向き合っていました。やり終えたこどもの顔は清々しく見えました。

今回2か所の学習支援の場所にお伺いしましたが、共通して感じたことは、皆が同じ目的(勉強する)を持って取り組み、それを見守る人がいる環境に身を置くということが、こどもが達成感を味わう一助となりそうだということでした。同時に、普段はこどもの食支援をしている方々が、学習面でも支援をしてくださっている取組に、こどもの育ちを様々な面から見守り支えたいという気持ちが伝わり、頭の下がる思いでした。

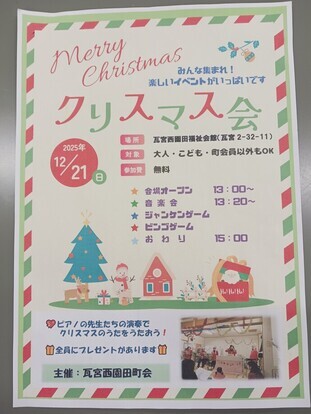

瓦宮西園田町会クリスマス会

令和7年12月21日 日曜日

今年もあと10日、あわただしい年末年始の前に、こども達がお待ちかねのクリスマスがやって来ます。今日は瓦宮西園田福祉会館で町会が主催のクリスマス会が開かれました。あいにく朝からしとしと雨、開場時間の午後1時になっても止みません。にもかかわらず、傘をさしてやって来たこども達、赤ちゃんや小さなこどもを連れたお母さん達、年配の方等、地域の方たちで会場は満席になりました。

きらきらと輝くクリスマスツリーや飾りつけで会場が華やぐ中、音楽会がスタート、ピアノの先生の伴奏でクリスマスソングを皆で歌いました。お馴染みの「あわてんぼうのサンタクロース」や「もろびとこぞりて」等、クリスマスモードたっぷりの歌や、小さなこども達が大好きな忍たま乱太郎の「勇気100%」、そして「赤鼻のトナカイ」は手話を交えて歌いました。CSWの隣に座っていた小学生はよどみなく手話を使いながら歌っていました。聞くと、去年のクリスマス会に参加したとき、同じように「赤鼻のトナカイ」の手話を教えてもらったので、覚えたそうです。

続いてサンタクロースの折り紙づくり。こども達はサンタさんを上手に折った後、先生が作った可愛いクリスマスの折り紙作品を頂きました。

そしてこども達がわくわくするジャンケンゲーム。賞品は3名のみゲットできます。大きな声で「最初はグー!じゃんけんぽん!」で始まり、負けて悔しい顔になり、勝ち残った友達を応援する声が聞こえ、大人もこどもも真剣勝負でした。最後はビンゴゲーム、全員がビンゴカードをじっと見つめ、番号が読み上げられるたびに歓声と落胆の声で盛り上がりました。次々とリーチの声が上がりますが、なかなか「ビンゴ!」にならず、ゲームが終わるとこども達はとても残念そう。けれども最後にクリスマス会に参加した全員にプレゼントのお菓子が配られ、みんな笑顔になってお開きになりました。

ご近所の方と過ごした楽しいひと時は、大人への信頼や社会とのつながりを生み、生涯忘れることの無い思い出として心に残りますね。

瓦宮西園田町会は年末の30日の夜、「火の用心!」と町内を回る防火防犯活動をするそうです。日本の伝統的な情景が町会の方達によって守られています。また今日の会場(瓦宮西園田福祉会館)で「子どもの居場所キッズステーションほっこり」が毎月第1・3金曜日午後4時から6時に開催されています。放課後こども達が安心・安全に過ごせる場所を提供しています。未就学児は保護者同伴でゆっくりご利用できます。ぜひお立ち寄りください。

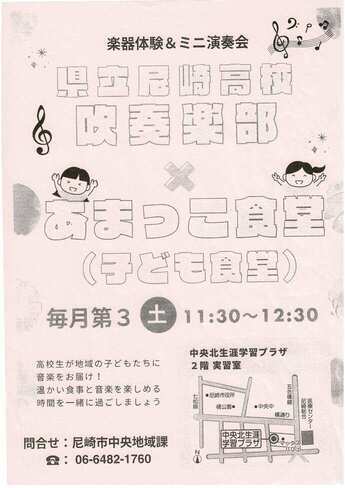

県立尼崎高校吹奏楽部✕あまっこ食堂

令和7年12月20日 土曜日

早いもので令和7年も年の瀬が近づいてきました。市内では、年末年始の恒例行事が目白押しですね。今年最後から2番目の週末も、あちこちでクリスマス会やお餅つき大会を開催といった声が聞こえてきます。中央北生涯学習プラザ(梅プラザ)では、9月から毎月1回県立尼崎高校吹奏楽部とこども食堂「あまっこ食堂」とのコラボレーション企画「楽器体験とミニ演奏会」が開かれています。4回目となるこの日にお伺いしましたが、吹奏楽部からは金管・木管楽器パートの4名の生徒さんが来て、食堂の開場時間の前から別室にて演奏会で披露する楽曲を練習していました。食堂の開催時間は11時30分からですが、11時を過ぎた頃から会場前には人が集まり始めました。翌週はクリスマスとあって、今回の食堂は、ハンバーグのトナカイさん、ポテトサラダのツリーなどのクリスマスメニュー中心の食事、来場者全員にはコーヒーショップを全国展開する有名企業からのお菓子パックのプレゼント、また先着順ではありますが、こどもたちには空くじなしのクジ引きでクリスマスプレゼントがもらえるなど、クリスマス会を兼ねた食堂開催でした。演奏会も会食も一度に入りきらない数の来場者だったので、前半と後半の2部制でした。

前半の皆さんが席について、食事を始める頃、待ちに待った演奏会の時間となりました。楽器を片手に部員の皆さんが入場してきました。トナカイのカチューシャやサンタの帽子をかぶり、曲紹介も自分たちで行っていました。演奏する楽曲は、定番のクリスマスソング、こどもたちが大好きなアンパンマンの歌、ミドルエイジにはおなじみの歌謡曲「クリスマス・イブ」、若者が好きなJ-POPの「ケセラセラ」など、どの世代でも楽しめるような選曲でした。曲によっては来場者も運営スタッフもみんなで手拍子をしながら聞くなど、会場内が一体となる場面も見られました。

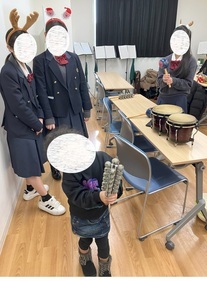

食事が終わった後は、別室に移って楽器体験ができるようになっていました。演奏会に登場した楽器のほかに、太鼓や鈴などの打楽器も手に取って鳴らすことができました。鈴や太鼓などの楽器は叩けば音が出ますが、金管・木管楽器などは音を出すのに苦労している保護者の方やこどもたちもいました。その度に、吹奏楽部の部員の皆さんがマンツーマンで、一人ずつ丁寧に指導していました。体験したこどもたちとっても指導した部員の皆さんにとってもそれぞれ貴重な経験となったようです。

来年2月8日には梅プラザで県立尼崎高校吹奏楽部による「ファミリーコンサート」が開催されるので、部員の皆さんは、コンサートの広報と本番までに場慣れする意味も兼ねて、毎回メンバーを変えて参加しています。1月にあと1回、このコラボ企画の食堂があるそうです。目の前で楽器を演奏し、教えてくれた部員の皆さんが出演するファミリーコンサートにも時間をつくって足を運んでみませんか。

めいわのごはん

令和7年12月12日 金曜日

朝7時過ぎ、やっと空が明るくなった頃、尾浜商店街を歩いて御園会館へ急ぎました。街は木枯らしが吹いて、思わず肩がすぼみます。商店街を西へ向かうと、正面が黄色の建物、御園会館がありました。今日はここで開催されている朝ごはんのこども食堂「めいわのごはん」を見学しました。オープンは7時15分から、CSWが少し遅れて到着し、ドアをあけると、すでにたくさんのこども達が並んで朝ごはんを食べていました。今日のメニューはなんとステーキ定食!普段のメニューとは違いクリスマスの特別バージョンということで、朝から会場は香ばしい牛肉のにおいでいっぱいです。スタッフの方がホットプレートで焼き上げ、丁寧に一口大に切り分け、付け合わせの野菜とともにお皿に盛ってくれます。

長テーブルに座り、こども達はもぐもぐとしっかりお肉をかんでいました。隣の友達とおしゃべりをしながらの会食は、朝ごはんというよりもディナーを楽しんでいるよう。最後にデザートのプリンを頂いて、「ごちそうさまでした!」とご挨拶。食べ終えたら食器はトレーごと決まった場所へ持って行きます。そして8時前になるとランドセルを背負って次々とドアから出ていきます。「いってらっしゃい!」とスタッフの方の明るい声を受け、こども達は名和小学校へ向かっていきました。

「めいわのごはん」は名和小学校の保護者が令和6年に立ち上げた朝ごはんを提供するこども食堂です。こども達にしっかりと朝食を取って欲しいと、有志の方が集まり、名和小学校内や近くの会場を探されたそうです。御園会館を借りてスタートし、すでに1年以上がたち、多くのリピーターのこども達がいます。スタッフの方によると、当初は挨拶や片付けができないこどももいましたが、スタッフの方がその度に伝えてきました。こども達は学校以外でしっかりと見守ってくれる大人の声は聞いているのでしょう、今日こども達はすっと食器を片付け、時間になれば登校していました。

「めいわのごはん」は毎月第2・4金曜日の朝7時15分から8時まで開催しています。第2金曜日は主食がごはん、第4金曜日はパンその他、と朝食メニューを変えているそうです。ちなみに先月の11月第4週のメニューは「たこ焼き」! こども達はその場で焼いた熱々のたこ焼きを頂きました。登校前にわくわくとした時間が過ごせて、その日は一日とても楽しかったでしょうね。

朝ごはんは元気をくれる大切なエネルギー、今回もこども達は「めいわのごはん」でエネルギーをもらっていました。

大庄体育館 親子ふれあい広場

令和7年12月9日 火曜日

12月に入り寒さも厳しくなり、いよいよ冬本番の時期となりました。大庄体育館では、今年度より始まった満1歳から4歳の子どもとその保護者が参加できる「親子ふれあい広場」が開かれました。ほぼ毎週火曜日に開催されており、この日も寒さ知らずの小さな子どもたちがそのお母さんやお父さん、きょうだいと一緒に、体を動かしにきてくれました。初めて参加する親子さんから、秋ごろから何度も来ている親子さんまでいて、平日ですからお母さんと参加する組が多い中、お父さんと参加している組も見られました。

まずはウォーミングアップとして、音楽に合わせて体育館のスタッフの方に倣ったリズム体操、親子ふれあい体操・あそびをみんなで一緒に行ったあと、好きな幼児用の体育器具を使ったサーキット遊びをそれぞれの親子で行います。体育館には、バランス感覚や身体能力を育む鉄棒、巧技台、トランポリン、遊具(スライダー、トンネル)、ボール、など様々な器具があり、今日はその中から10種類を出してあります(使える器具は毎回一部変えている)。サーキットとして組み合わせることで多様な運動が可能となり、子どもたちは幼児期に大切な「歩く、走る、跳ぶ、投げる」といった基本的な動きを遊びながら習得できるそうです。子どもたちが遊びたい器具にいけば、保護者の方は付き添うので、親子のコミュニケーションを図ることも、そして何度か来るうちに他のお友達とも交流ができます。

この親子ふれあい広場の最大の特徴は、月謝を払って定期的に通うのではなくて、来たい時に1回200円(大人1人につき子ども2人まで)を支払えば、対象年齢の子どもであれば遊ぶことができます。これまでのスポーツ教室のように定期的に通う場合と違って、途中で退会しなければならないこともなく、子どもの体調不良などで行けない時は行かなければいいので、ストレスなく続けることができそうです。1回ごとの参加形式に変えることによって、対象年齢が満1歳からに引き下げられ、結果的に利用できる親子さんが増えることにもなりますし、地域の子育て世代のニーズに合っているのでしょうか、利用者数も徐々に増えてきたそうです。

幼児期の子どもたちの遊び方は、制作やおもちゃ遊びが好きな時もあれば、広場で体を動かしたいときなど、多様だと思います。親子ふれあい広場も選択肢の一つに入れてみてはどうでしょう。一度大庄体育館に遊びに行ってみませんか。

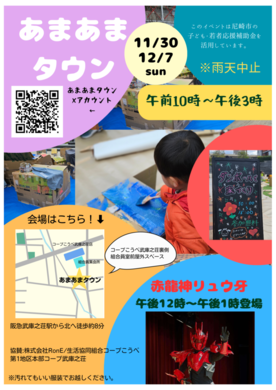

あまあまタウン~はいざいでまちをつくろう~

令和7年11月30日 日曜日

11月最後の日曜日は今年の紅葉シーズン最終日にふさわしい秋晴れとなりました。コープ武庫之荘店の裏側にある屋外スペースでは、あまあまタウンさんによる段ボールを使って家づくりをしようというイベントが行われました。インスタグラムやその他ネット媒体を使った広報のみということでしたが、CSWが開始から半時間後に訪問した頃には、多くの親子や家族連れの皆さんがあちこちで理想の家やお城作りをして賑わっていました。好天にも恵まれたこともあって、家族連れの方がどんどん来られて、スペースを確保するのが大変だったり、段ボールの家の広さや高さがどんどん伸びていき、協賛してくださったコープこうべのスタッフの方がストックの段ボールをどんどん追加していく場面も見られました。

あまあまタウンさんによると参加者個人で段ボールや端切れなどの廃材で家を作り、みんなで一つの大きな街を作ろうというこちらのイベントは4年目を迎えるそうです。今年度はこども青少年課の子ども・若者応援補助金を活用して続けています。活動のきっかけは、もともと工作に造詣のある運営スタッフの1人の方がある地元企業が阪神尼崎近くの町を拠点として2017年に始めた地域活性化プロジェクトに参加したことだそうです。これまでは中央地区の公園や広場で行っていましたが、武庫地区での開催は初めてだそうです。廃材を有効活用することで環境について考えてもらったり、親子や家族で参加してみんなで楽しむ時間を作ったり、市民と企業が協力することで尼崎市に愛着を深めてもらえればとの思いで活動をしています。そのような思いに賛同した大人だけでなく学生さんや主催者のお子さんと友人の方々などもボランティアスタッフとして参加していました。

イベントが佳境を迎える頃になると、尼崎市のご当地ヒーローである「赤龍神リュウ牙」が参加している子どもたちに会いに来てくれました。一緒に写真撮影ができる機会とあって、子どもたちは制作している手を止めて、保護者の方に写真を撮ってもらい、ヒーローのブロマイドももらって、再び制作活動に戻っていきました。子どもたちが絵具で服を汚しながらも一生懸命に作品に取り組んでいるのを見ながら保護者の方も楽しそうに手伝っている光景を、赤龍神リュウ牙にもきっと感じ取ってもらえたことでしょう。

同様のイベントは、来年3月ごろにも予定しているとのことです。ご興味のある方はあまあまタウンさんのインスタグラムのアカウントを確認してみてください。

あまがさき“こども食堂”フォーラム!

令和7年11月18日 火曜日

中央北生涯学習プラザのホール1階で、「あまがさき“こども食堂”フォーラム!が開催されました。今年は尼崎でこども食堂が誕生して10年、地域の民生児童委員、主任児童委員、NPO団体、飲食店、福祉事業者、企業、そして個人・グループの支援者、など様々な立場の方がこども食堂を運営してきました。当初は子どもの食支援、居場所の提供を目的に、次々と市内に立ち上がりましたが、令和2年のコロナウィルス感染症による緊急事態宣言が発出されると、活動が継続できない状況になりました。それにもかかわらず、こども達のために可能な限りの支援が続けられ、今ではコロナ禍以前よりもこども食堂の数が増えています。今日のフォーラムでは、尼崎こども食堂ネットワークがこの10年を振り返り、これまでの活動を報告、そしてこども食堂やこども・若者の居場所運営者の方々から、それぞれの実践を伝えて頂きました。

平成31年に設立された尼崎こども食堂ネットワークは、寄付品や有用な情報を提供するに留まらず、市内のこども食堂がゆるやかにつながるよう、交流会を開いてきました。同時に社会が直面しているこどもの課題、「こどもの権利」、「ヤングケアラー」、「こども・若者の居場所」、「災害時の食と栄養」等が学習会を通して提議されてきました。こども食堂や居場所の意義を伝え続け、支援者を励ましてきた尼崎こども食堂ネットワークの力を、今回のフォーラムであらためて感じました。

続いて今日のゲストの方達から、皆さんがこどもとの関わりで大切にしていることや、現場での実際の様子、コロナ禍の活動、そして活動をしてよかったこと・嬉しかったことのエピソード等を聞かせてもらいました。その中に「あ、こども食堂のおばちゃんや!」と声をかけられたこと、こども食堂で挨拶ができるようになったこと、がありました。こども達はこども食堂で顔見知りとなり、地域に信頼できる大人がいることを知るのですね。また「こども達は成長するんです!」という支援者の心強い言葉は、ずっとこども達と向き合い、見守って来たからこその言葉でした。

ゲストのNPO法人ASKは、当事者である若者が自ら声を上げ、市内で初の常設スケートボードパークを開設しました。ユース交流センターで出会った若者たちと、彼らの声を聴く大人の出会いがスケボーパークの実現につながりました。練習場所がなく、時に地域住民とトラブルになることもあったスケーター達が、ここで出会い、お互いにたわいもない会話ができる居場所にもなっているそうです。地域住民への啓発、マナー講座、管理運営もすべて若者が行い、自ら居場所を生み出すパワーはとても頼もしいですね。

最後はグループに分かれ、参加者の交流の時間となり、自由に感想や思いを共有しました。いつものように話が途切れること無く盛り上がり、終了後もロビーで交流する方達が見られます。支援者同志の気さくで飾らない交流は、尼崎ならではの風景。これからも尼崎らしいこども・若者の居場所が続くよう、CSWも頑張りたいと思います。

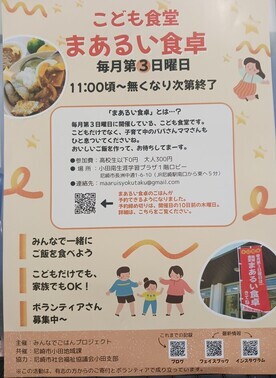

こども食堂 まあるい食卓

令和7年11月16日 日曜日

ちょうどお昼ごろ、小田南生涯学習プラザを訪れると、1階はいつもより多くの方でにぎわっていました。午後からフラダンスフェスティバルがあるようで、華やかなフラの衣装が見られました。そんな中、少し手狭になりましたが、1階フロアのいつもの場所で、こども食堂「まあるい食卓」が開催されていました。メニューは野菜たっぷりの温かいホワイトシチュー、鮮やかな黄身色のポテトサラダ、そしてお魚のパン粉焼きです。スタッフの方に大きなシチュー鍋からお皿にたっぷりよそってもらうと、優しいシチューの香りが広がります。香ばしいパン粉焼きのお魚は、なんとホッケ!いつも開いた姿がおなじみだったのですが、一口大にカットしてグリルされ、旨味とサクサク感があり美味しく頂きました。

フロアはテーブルを囲んで食事をする親子でにぎわい、食事後も頂いたお菓子を食べながら楽しく過ごす姿がありました。大きなシチュー鍋二つ分が用意され、ご飯も今日は追加で炊いたと聞き、たくさんの方の参加があったようです。幸い今日はボランティアスタッフさんが多くいらっしゃり、終了後のお片付けも手早く済んだそうです。また子どもスタッフもお手伝いをして活躍してくれました。

「まあるい食卓」は小田南生涯学習プラザで第3日曜日の朝11時から開催、事前予約も受け付けています。ボランティアさんも募集中、今日初めての方も楽しく参加されていましたので、関心のある方はご連絡ください。

さて、ご存じの方もいらっしゃいますが、「まあるい食卓」は尼崎で最初に立ち上がったこども食堂です。平成27年、当時はまだ「こども食堂」という言葉が広がっていない中、代表の方は「ご飯を食べに来る場所を作ろう」と考え、周りに声をかけ、集まったメンバーで始めたそうです。場所さがし、調理器具や食材、衛生管理や運営費、等すべて一から始めるのは大変なことだと思います。地域の方たちの様々なサポートと信頼を受け、子ども達の居場所を作り上げてきました。令和2年のコロナ禍で、会場を変えざるを得ない中、お弁当配付に切り替え、支援の必要な子ども達に届けたこと。会場を現在の場所に移し活動を続け、今年の6月で10年目になったこと。この振り返りのストーリーを下記のブログでご覧になれます。皆さんにぜひ読んで頂きたい記事です。

大庄Youth Space ~とろとろ焼きマシュマロ~

令和7年11月11日 火曜日

11月に入ると朝晩と日中の気温差が大きくなってきました。もう冬ですね。大庄地区の中高生の居場所「大庄Youth Space」では、大庄北生涯学習プラザにある防災かまどベンチを使って焼きマシュマロを作って集おうというイベントが行われました。

まずは、炭を使って火をおこすところから始めました。炭だけではなかなか火がついても安定しないので、周辺に落ちている枯れ枝を足しながら、炭火を定着させました。炭火が安定してくると、いよいよ竹串にマシュマロを刺して焼き始めます。この頃には、いつも来てくれている中学生たちだけでなく、ユース交流センターのスタッフに誘われてきてくれた初参加の中高生や若者たちも集まって、マシュマロパーティのようになっていました。マシュマロを焼くというのは結構難しいもので、少し焦げ目をつけようと思って、串刺ししたマシュマロを火に近づけすぎると、あっという間に火が燃え移って真っ黒に焦げたマシュマロになります。しかし、程よく茶色になったマシュマロは、柔らかさも甘さもちょうどよい食べごろになります。集まった中高生がワイワイガヤガヤと焼きマシュマロに悪戦苦闘していると、小学生の子どもたちやプラザを利用している住民の皆さんも興味津々でやってきました。小学生に自分で焼いてもらうわけにはいかないので、中高生の皆さんに代わりに焼いてもらって食べていました。火に近づきすぎると衣服などに燃え移る可能性もあるので、職員やスタッフなどの大人たちは専ら火の番人に徹していました。

炭火がかまど全体に広がる頃に、事前にアルミホイルに包んだサツマイモを入れて焼き芋も作っていました。日が暮れて空が暗くなっていき、皆さんがそろそろ焼きマシュマロに飽きてきたというタイミングで、焼き芋が出来上がりました。一本を半分に分けるとほくほくとした中身が顔を出し、マシュマロの甘さとはまた違った甘さに、「おいしい。」と一同絶賛でした。

焼きマシュマロも焼き芋も好評のうちにイベントは終了しました。もちろん後片付けもきちんとしました。水を入れたバケツに炭火を一つ一つ入れて消火をし、使ったかまども防災かまどベンチへとして原状回復しました。掃き掃除などを手伝ってくれた中高生の人もいてくれて助かりました。来月は9日火曜に同プラザで美方高原自然の家「とちのき村」のスタッフによる星空観察会を予定しています。来月は申し込みが必要なので、参加したい人は【ユース交流センター公式LINE】までお申し込みください。

「ウエルネスこども食堂」プレオープン!

令和7年11月10日 月曜日

JR尼崎駅の北エリアは大規模再開発で整備された商業施設やマンション・ホテル・病院などが立ち並んでいます。午後4時前、駅から人々が行き交う街を北へ進むと、風景が変わり、静かな住宅街になります。さらに潮江2丁目まで進み、下町の風情が残る通りを歩くと、カレーのにおいが漂ってきました。たどり着いたのは「ウエルネスフリースクール」、今日はここで「ウエルネスこども食堂」がプレオープンされます。

主催は一般社団法人キッズウェルネスさんです。代表の方は尼崎、そして関西で各種教室や学童保育、体育運動プログラムの指導をされています。長年多くの子ども達と関わり、尼崎で子どもの居場所づくりを職員が提案すると、すぐに企画を実行されました。

今日はプレオープンということで、「ウエルネスキッズアフタースクール」の子ども達が招待されました。また校区である潮小学校のPTA会長さんも来場、子ども食堂の様子を見に来てくれました。メニューは子ども達が大好きなカレー、「いただきます!」と元気な声と共に、皆で食事が始まります。ちょうどお腹がすく時間なので、たちまち「おかわり~!」のリクエストが次々に上がります。スタッフの方は、「晩ごはんは大丈夫?」と心配気味の様子。食事が終わっても、わいわい、がやがやと友達とおしゃべりが続き、引率の先生のジョークで大笑いしたり、にぎやかに一時間が過ぎました。デザートのみかんも頂き、大きな声で「ごちそうさまでした!」とごあいさつ。きちんと並んでスクールへ戻っていきました。

「こども食堂ウエルネス」は子ども無料、大人は300円、毎月第2月曜日、15時半から17時半まで開催です。地域の子ども達や親子連れの方は次回12月8日にお越しください。

また「ウエルネスこどもの広場」は、子ども達や親子のための遊びの広場です。遊具や工作、ボードゲームなど、楽しく皆で交流できる場所です。こちらは毎月第3土曜日に「ウエルネスキッズアフタースクール」で開催です。

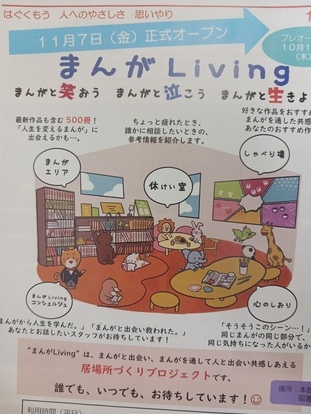

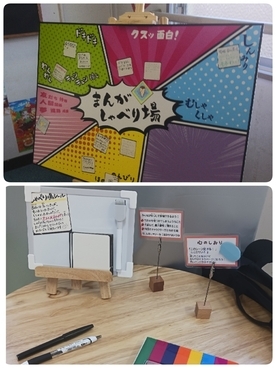

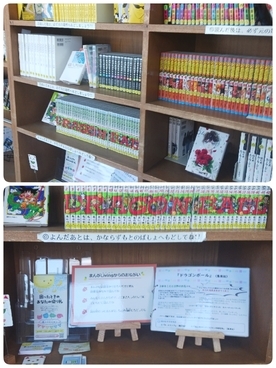

まんがLiving (まんがリビング)

令和7年11月8日 土曜日

秋空の心地よい風が吹く午後、地域総合センター塚口へやって来ました。今日は「塚口地域交流文化祭」が行われ、入口まえにキッチンカーも登場、コーヒーを飲んでゆったりと過ごす地域の方の姿が見えます。CSWが訪れたのはセンターの2階にある「まんがLiving」という図書室、昨日グランドオープンしたばかりです。「まんがLiving」は小学館集英社プロダクションの登録商標で、「まんがを通して、ふんわりと包み込んであげられるような居場所づくり事業」です。すでに関東では数か所がオープンしていますが、地域総合センター塚口の指定管理者である大林ファシリティーズ株式会社が「まんがLiving」事業をスタート、関西で初めてとなる常設の会場を開きました。

図書室には新しいまんが500冊が用意され、好きなまんがを好きなだけ読めます。靴を脱いで部屋に入ると、右側にまんががきれいに揃えられた本棚、真ん中に小さな机があります。まるでリビングルームのようにリラックス、ごろごろしても、寝そべってもよい場所です。ドラゴンボールやスラムダンク、懐かしい「エースをねらえ」や「銀河鉄道999」、をはじめ、これまで人気のあったまんががずらりを並んでいます。子ども・若者だけでなく、大人がかつて夢中になった主人公やストーリーにも出会えます。机には「心のしおり」という吹き出しのようなメモがおかれ、感じたこと、感動したことを書いて、好きなページに挟んでシェア出来ます。お気に入りのマンガを読んで、このメモが見つかり、共感できるメッセージだったらとても嬉しいですね。また他の人とは違う感じ方を「心のしおり」で伝えることも出来ます。いろんな視点や感じ方があるんだということを、他の人が知ることができます。そして生涯忘れない名セリフ、このシーンで人生が救われた、と思うようなまんがに出会えた時、誰かに伝えたくなりますね。そんな時は「しゃべり場」というパネルがあります。伝えたい作品やメッセージをシールに書いて、パネルに貼っていくと、見た人が「読んでみようかな…」「私も読んでそう思った!」と共感の輪が広がるかもしれません。このようにおすすめの作品や感想、皆に伝えたいことはここに貼っていくそうです。

注目すべきは、「まんがLivingコンシェルジュ」というスタッフさんです。まんがを通して子ども達とコミュニケーションをとる方です。まんがについて話したい、聞きたい、ちょっと相談したい、という子ども達のサポートをしてくれます。コンシェルジュも同じようにまんがを読んだり、のんびりすることもあるので、気兼ねなく話しかけてみてください。もちろん一人でまんがの世界にひたるもよし、疲れたら休憩してもよしです。

「まんがLiving」は子ども・若者が心地よく過ごせる居場所を目指しています。地域の皆さまにこの取り組みを知って頂くため、ぜひ地域総合センター塚口へお立ち寄り下さい。利用時間は平日午前9時から午後9時、第2・4土曜日は午前9時から午後5時、小学生の利用は午後5時までです。

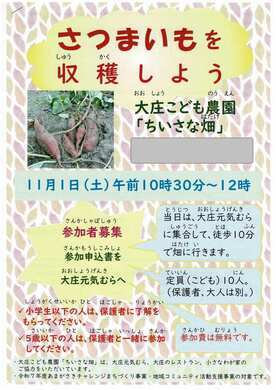

サツマイモの収穫 ~大庄こども農園「ちいさな畑」~

令和7年11月1日 土曜日

今年の文化の日の三連休の初日、大庄地区にある「ちいさな畑」では子どもを対象にしたサツマイモを収穫しようというイベントが行われました。集まったのは、未就学児から小学生までの子どもたちとその保護者、地域の方、関係者などを含め20数名になりました。畑の場所は住宅地の中にありわかりにくいので、「大庄元気むらに」集合して、みんなで連れ立って畑まで徒歩で移動しました。数分でしたがワイワイ話しながら歩いていく様子は遠足さながらでした。

畑につくと、まず畑の持ち主の方から、地域の成り立ちやサツマイモの話がありました。尼崎市制110周年記念のロゴマークに描かれているように、サツマイモはサトイモ、ソラマメと並び尼崎特産の作物です。尼崎で栽培していたサツマイモは「あまいも」と呼ばれ、75年前に台風による災害で全滅しましたが、25年前から復活させる取り組みが始まり、栽培されていた品種を探し出して、種いもづくり、苗づくりが続けられているそうです。

お話の後は、いよいよ「芋掘り」です。サツマイモの掘り起こし方の説明を聞き、自分に割り当てられた畝を教えてもらったら、子どもたちはスコップを持って掘り始めました。保護者や地域の大人の方たちもスコップやシャベルを持って、後から追うように掘り始めました。大人たちの中には、「3メートルを超えた蔓は珍しいので、3メートル以上の蔓を見つけた人には景品を出します。」との持ち主の方からの申し出があり、蔓を切らないように慎重に掘り進める人もいました。

この畑での収穫は初めてだったこともあり、掘り起こされたサツマイモは小さなものが多くて、残念ながら収穫量も多くはありませんでした。しかし、畑にはサツマイモ以外にも、ナスやピーマン、落花生なども植えられていて、同時にこれらの作物も収穫させてもらいました。落花生の収穫をしてみるのは初めてで、一つの株から、鈴なりに実っている様子に驚きました。

収穫が終わると、本日の成果物のお披露目といった具合に、サツマイモやほかの野菜が種類ごとにまとめて並べられました。参加した人は好きなものを好きなだけ持ち帰ってよいとのことで、思い思いに袋に入れていきました。その場で収穫したばかりの落花生を塩ゆでしたものを試食させてもらいました。取れたての落花生は柔らかく、子どもたちにも好評でした。

参加した子どもたちは、「めちゃくちゃ、楽しかった。」ので、「また参加したい。」と言って、サツマイモや野菜をお土産に満足げに帰っていきました。自宅でどんな料理になって食卓に並ぶのかが楽しみです。来年は、より大きなサツマイモがより多く収穫できるといいですね。

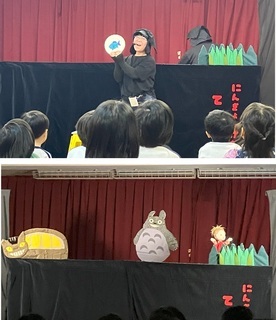

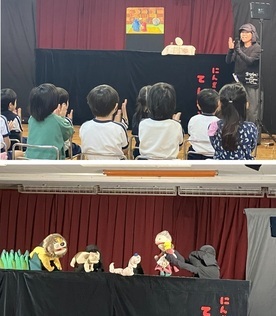

人形劇団てんとう虫の人形劇鑑賞会

令和7年10月28日 火曜日

10月も下旬になってから、朝晩が冷え込むようになり、秋がさらに進んだように感じます。今週末からいよいよ11月というこの日に、尼崎市立竹谷幼稚園へ行ってきました。こちらでは、子どもの成長を助け親子の触れ合いを深めることを目的とした市の「子どもふれあいスクール事業」として、「人形劇団てんとう虫」さんによる人形劇鑑賞会が行われました。会場となる幼稚園の遊戯室に入ると、すでに年中組と年長組の園児さん、地域の就学前のお子さんと保護者さんが集まって、開演を今か今かと待っていました。始まる前に人形劇団のスタッフの方から、鑑賞についての注意事項の説明があり、子どもたちはお行儀よく聞いていました。

さて、今回のプログラムは「たまごはどこだ」、「紙皿シアター」、「リズム人形」の3つです。「たまごはどこだ」のお話では、おばあさんが台所から消えたたまごを探して、へび、ねこ、らいおん、と次々に出てくる動物と掛け合いを重ねていき、観客の子どもたちを巻き込みながら展開していくストーリーに、後ろで見ている大人も引き込まれていきました。リズム人形劇では、「シャボン玉」や「おもちゃのチャチャチャ」など馴染みのある曲に合わせて、人形が踊るのですが、子どもたちは一緒に歌いながらも、「(本物のシャボン玉が床に落ちるのを見て)シャボン玉、やばい。」「(細すぎるキリンの首が大きく揺れているのを見て)キリンの首、やばい。」とイマドキの若者のような発言をする場面が見られ、その光景にスタッフや先生、見ている私たちなど大人も思わず笑みがこぼれていました。

てんとう虫さんは、尼崎市内で40年以上ボランティア活動を行っており、令和3年にはその長年の活動が地域社会づくりに貢献したとの功績が認められ「厚生労働大臣表彰」を頂いたそうです。これからのますますの活躍が楽しみです。終演後、園児さんたちは口々に「楽しかった。」といいながら、遊戯室を後にしていきました。大人の私たちも童心にかえって楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

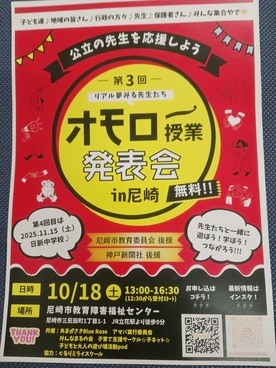

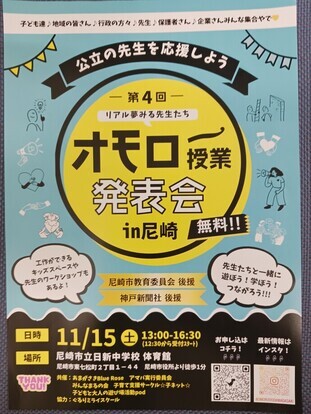

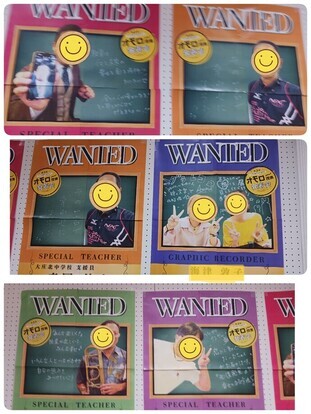

第3回オモロー授業発表会in尼崎 リアル夢見る先生たち

令和7年10月18日 土曜日

今日は小雨が降ったり、止んだりのお天気です。傘を持った子ども達と保護者、市民の方が、尼崎市教育障害福祉センターに集まっています。午後1時から開催される「第3回オモロー授業発表会in尼崎」の会場は2階、にぎやかな子ども達の声が聞こえてきます。「オモロー授業発表会」って何?面白い授業ってどんな授業?尼崎の公立学校の先生たちが登壇してる!と、興味津々でやって来ました。

午後1時にスタートすると、元気なMCのお二人が現れました。ご挨拶の後は、いよいよ先生の授業が始まります。今日は6人の先生が登壇されました。尼崎の小学校、中学校、定時制高校の先生、そして市外の小学校、中学校からも来て頂きました。それぞれの学校、そしてクラス運営がとてもユニークで、先生達の個性が現れています。なかなか知る事の少ない定時制高校の様子、「かかわりが楽しいと思ってもらう」為に、生徒への声掛けや、生徒同士の交流、遊びを大切にしている先生、「人、物、事のあらゆる価値を発見しよう!」と、ほめ上手になることを提案してくれた先生、そして今注目が集まっている「自由進度学習」の紹介や「言葉の素敵な使い方」の実践紹介、「一人も見捨てない」と生徒一人ひとりオーダーメードで支援する、など次々と興味深い内容の授業が続きます。「学校って、こんなに面白いところだったかな?」と、CSWの昔を振り返ると、少しだけうらやましく感じます。先生方の授業はワークショップも取り入れるので、私たちも体を動かしたり、他の参加者との意見交換もあり、あっという間の3時間半でした。

先生たちの授業中、応援に来た児童・生徒がエールを送る姿もありました。ずっと笑いと愛情にあふれた会場で、とても温かい気持ちになりました。このブログでは伝えきれない、「オモロー」な授業は来月11月15日(土曜日)、なんと日新中学校で開催されます。皆さん、先生方の授業を受けに行きませんか。

オレンジリボンinあまがさき実行委員会「映画鑑賞交流会」 ~ほどけそうな、息~

令和7年10月12日 日曜日

やっと過ごしやすくなった10月、各地で様々なイベントが開催されています。今日は三連休の中日、園田学園大学で開催された「映画鑑賞交流会」に参加しました。

主催のオレンジリボンinあまがさき実行委員会は、「こども・若者、そして親である大人自身も、だれもが大切にされる尼崎にしたいと願い」、市内各地で活動しています。11月の「児童虐待防止推進月間」に先立ち、10月から各地区でオレンジリボンの輪を広げるイベント、学習会、交流会を開催しています。その一つとして、映画「ほどけそうな、息」の上映、そして交流会が開かれました。

皆さんは「児童相談所」や「児童福祉司」をご存じでしょうか?聞いたことはあるけれど、詳しくは知らない。ドラマやニュースで見たことはあるけれど、実際どこにあるのか、どんな仕事なのかわからない。恐らくほとんどの方にとって、児童相談所はあまり身近な存在でなく、何か事情や困難を抱えた子ども家庭が相談や支援をするところ、というイメージがあると思います。映画「ほどけそうな、息」は新卒で入所2年目の児童福祉司の姿を通して、児童相談所の業務と役割、葛藤する職員の日々を描いています。実話をベースにしたフィクションであり、極端な介入場面もありますが、児童福祉司として子どもと、そして家族と関わる主人公の迷いや傷つき、気付き、そして信頼関係を構築していく姿はとても心にささりました。

上映後はトークセッションです。ゲストは尼崎市児童相談所設置準備担当参事の荻野勝己さんです。この時間は、参加者が映画の感想を共有したり、児童相談所や子ども支援についてゲストに質問をします。今日の参加者は子どもに関わる活動や業務をしている方や、行政職員も多く、次々と手が上がりました。児童相談所から子どもの社会問題まで、様々な質問が出ました。ゲストは県下の児童相談所所長を長年務めた経験豊かな方ですので、実際の児童相談所の話や、児童虐待やこどものSOS、子どもの権利、等を交え、丁寧に皆さんの質問に答えて頂きました。

来年度、尼崎市に新しく児童相談所が設置されます。市民の方の理解のもと、これまでのイメージを変えるような、尼崎らしいものになることが期待されます。今後も各地区で交流会やイベントが開催されます。お近くの会場にぜひお越しください。

市場開放フェア

令和7年10月4日 土曜日

今日は尼崎市公設地方卸売市場で開催される「市場開放フェア」に参加しました。JR尼崎駅の北西にある地方卸売市場は、正門から見ると奥に敷地が大きく広がり、様々なトラックや業者の車が出入りしています。一般の方は中へ入れませんが、今日は「市場開放フェア」の日ということで、市民の方が実際に場内に入り、仕入れ体験ができます。

イベント開始の朝8時前に到着。受付で開場を待っている方の長い列が見えたので、急いで最後尾に並びました。あっという間に後ろにも列が伸びていきました。隣で並んでいた男性の方は「もう何度も参加している」と言い、大きな袋を持参していました。

あいにく今日は雨ですが、仕入れ体験できるお店は基本的には屋根がかかっているので、一人で来ている方、ご家族連れ、子どもさんやお孫さんと一緒に来ている方、皆さん天気を気にせず仕入れを楽しめます。受付でもらった場内マップを片手に、まず水産物部へ向かいました。

尼崎水産物卸協同組合さんは、令和3年11月から尼崎こども食堂ネットワークを通じて、子ども食堂に食材寄付をして頂いています。調理がしやすいように旬の魚を切り身にして、パウチ冷凍したものを毎月提供して頂いています。

鮮魚店をのぞくと、発泡スチロールの箱に秋刀魚や穴子、イカ、タコ、そしてカニ等、様々な季節の魚介類が丸ごと並んでいます。生のマグロを捌いているお店では、二人分、四人分、と希望の量を伝えると、その場でその分量を切り身にしてくれました。活けエビの入っている水槽をじっと見ていた子どもに、「エビ触ってみる?」と店主さんが優しく声をかけ、エビを引き上げ見せてくれました。また、もうすぐハロウィンなので、大きなオレンジのお化けバルーンを店先に飾っているお店があり、子ども達は立ち止ってにこにこと見ていました。

水産加工品のお店では、瓶詰のつくだ煮やパック入りの練り物・味付け魚、等の品物がずらりと並んでいます。ご両親と子ども達が一人ずつ小さなカゴを持って、一緒に品物を選んでいる姿もありました。

続いて青果部へ行くと、葡萄や梨、りんご等、秋の味覚の果物や野菜があふれていました。青果部の仲卸業者さんで、8年前から子ども食堂へ食材を無償提供されている方がいらっしゃいます。地元尼崎の子ども達のために、個別に子ども食堂へ野菜や果物の食材を提供して頂いています。

広い青果部を見て回ると、来場者にスイカをふるまっているお店があり、皆さんが足を止めていました。大きな一玉を切り分け、子ども達には食べやすいように、小さく切って「これで食べれるかな?」と渡してくれます。

指定事業者店舗ではお味噌汁の試飲があり、温かいお味噌汁を頂きました。とても美味しい麦みそ入りで、信州の二種類のお味噌の合わせ方を教えてもらいました。CSWの夕食は仕入れた「合わせ味噌」の香りが漂い、いつもと違うお味噌汁を味わいました。

関連事業者店舗では、精肉や卵など毎日の生活に欠かせない食材や食品の卸店がありました。さらに普段は関係者の方が利用している食堂も営業しており、市民の方で行列ができています。新鮮な食材を使ったメニューが人気なんですね。

「市場開放フェア」は毎月第一土曜日の8時から11時まで開催、リピーターの方も多く、売り切れる食品もあり、人気の高さがうかがえます。場内事業者の方は親しみやすい方が多く、子どもや子育て中の方にとても優しく接してくれます。尼崎で子育て中のご家族の方、ぜひ「市場開放フェア」で仕入れ体験を楽しんで下さい。来月の開催は11月1日です!

水堂おにぎりこども食堂

令和7年10月9日 木曜日

市内を南北に走る大庄武庫線を北へ向かい、JR神戸線を超えると、大きな赤いのぼりがはためいています。「みずどうおにぎりこども食堂」の文字が目に入りました。今日は、株式会社寺澤工務店さんが主催する「水堂おにぎりこども食堂」を見学させてもらいました。

オープンは午後5時、その前にお邪魔しましたが、すでに準備万端。広い会場は長テーブルが一列に並び、各席にお膳とコップがセットされています。配食台にはまっ白なおにぎりの山、大皿に盛った色とりどりのお料理が並んでいます。メニューはお汁たっぷりの肉豆腐、揚げ餃子、レンコンのはさみ揚げ、ポテトとエビのフライ、カニ足のトマトソースとカニみそソース添え、なすのしぎ焼き、スパゲティ、野菜の中華炒め、そしてなんとマグロのお刺身がお皿いっぱいに盛られています。ここはバイキング方式で、好きなメニューを、好きな分だけ選んで頂きます。子ども達が食べられないものもあるので、まずは色んなものを少しずつトレーにのせて、足りなければお代わりしてもらいます。

食材やお米は地元の事業者さん、地方の方など、様々な方からの寄付で運営されています。その時々で頂いた食材を活かして、スタッフの方がメニューを考えるそうです。

午後5時になると一番乗りの小学生の女の子がやって来ました。すでに顔なじみのようで、「妹さんは?」というスタッフの声かけに、「すぐ来る」と答え、手を洗うと、トレイを持ち、お料理を取り始めました。その後、続々と親子で、あるいは子ども達どうしで、元気に「こんにちは!」と入ってきます。

「これは何枚とっていいの?」とマグロを見つめる子どもに、「好きなだけ取っていいよ。」と優しく答えるスタッフさん。「ゼリーとケーキはどちらか一つずつね。」という言葉に、子ども達は迷いながらも嬉しそうでした。

会場は親子で、あるいは友達と仲良くおしゃべりする声でにぎやかです。美味しいメニューが揃っているせいでしょうか、皆さんが立ち上がり、お代わりに向かいます。そして食事を終えると、最後に冷凍庫から現れたのはアイスクリーム!子ども達は待っていたように、ほおばっていました。

食事は18時までですが、その後も会場内や畳の間で過ごす親子、子ども達の姿がありました。また食事の後片づけに参加するお母さんもいて、キッチンで子どもの様子をみながら食器を洗っていました。

「水堂おにぎりこども食堂」は火、水、木曜日、午後5時から6時までオープンしています。予約制ですので、事前に参加の申込みをお願いします。

うめにわミーティング ―ゲストスピーカー多田理紗さん―

令和7年10月9日 木曜日

中央北生涯学習プラザ(梅プラザ)で今年度より始まった地域で活動する皆さんが集う月1回の夜の井戸端会議「うめにわミーティング」をご存知ですか。今回のゲストスピーカーは 認定NPO法人Learning for All(以下LFA)の多田理紗さんでした。

LFAは令和4年7月に小学生~中学3年生世代を対象に、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供する事業を目的に尼崎の拠点をオープンしました。そして、令和6年8月に中高生を中心としたこども若者が自由に利用できる居場所として阪神尼崎ユースセンター「Hygge(ヒュッゲ)」を開所し、イベント運営や相談対応・個別支援を行なっており、多田さんは尼崎エリア統括責任者をされています。

LFAがどういう活動を行っているか、多田さんが活動に参加するきっかけや、尼崎市内で地域の大人がこども若者をどう支援していけたらいいのかなどについてお話してくださいました。

日本の子どもたちは今9人に1人が貧困状態にあると言います。LFAは問題解決のために1.一人に寄り添う、2.仕組みを広げる、3.社会を動かすという3つのアプローチで子どもの未来をつくろうと活動しています。多田さんは、子ども時代に一人の人として接してくれる大人と、大学生時代に週1回の学習支援をしていたときの中3の女の子との出会いをきっかけにNPOの活動に従事するようになったそうです。

尼崎市の拠点は、登録制の子どもたちの居場所と誰でも来られる若者の居場所「Hygge」、そして令和6年より行政と民間が一体となってこども支援に取り組むための土壌形成をするプロジェクト「おなかまプロジェクト」の事業を行っています。多田さんの思いは、子どもが地域で生活する中で健全な大人と顔見知りになれるような温かなつながりと、子どもにどれだけ波があってもそこにいけばいつもと変わらず安心できるという変わらなさが大切だということにあります。このような要素を持つ人々と関わり、声を上げれば社会は変えられると信じて行動し、今を生きる市民を増やして子どもたちと日常を生きていきたいとおっしゃっていました。

質疑応答の際には、参加された市民の方からも多田さんの活動に関する質問や感想がいくつもありました。こども若者の居場所以外にも「オレンジリボンinあまがさき実行委員会」のメンバーでもある多田さんですから、これから市内のあらゆる場所でお見かけすることが多いかもしれませんね。貴重なお話をありがとうございました。

子ども食堂「ちょこっと」

令和7年10月8日 水曜日

今年は10月になったというのに、まだまだ残暑のような暑さが続いていますが、日の長さはだんだん短くなり、中秋の名月が過ぎ、秋の気配が感じられようになりました。大庄地区に新しい子ども食堂「ちょこっと」がオープンしました。この食堂名は主催者のご自宅の一階を子ども食堂用に改装されたこじんまりした場所という意味とチョコレートが好物の息子さんにちなんで命名されたということで、室内の雰囲気は白を基調として清潔感があり、水回り以外はほぼご自分でDIYされたというだけあって随所にこだわりが見られます。

スタッフは主催者の方と保育の勉強をしている大学生の娘さん、学友のボランティアさん2名、小学生の息子さんがいました。外がすっかり暗くなった18時頃に、お客さんがやってきました。まずは10食の提供ということもあって、地域にチラシを配っていないとのことですが、来てくれたのは息子さんの小学校のクラスメートたちでした。自宅で子ども食堂を始めることを心待ちにしていた息子さんが学校で広報をしてくれたようです。メニューはカレーライスで、これも息子さんに最初のメニューは何がいいかを相談して決めたそうです。それにコールスローサラダとバナナのヨーグルトがけがついていました。野菜やフルーツが苦手という子どもたちがいましたが、「残してもいいから、まずは一口食べてみて。」との声掛けに口に入れてみると「おいしい。」と言いながら気が付いたら完食していました。

子ども食堂を立ち上げるにあたっての思いとしては、栄養バランスの取れた「おかんのごはん」を外食しているようにきれいに盛り付けて、この場所で食事を楽しみ、安心して過ごしてほしいということです。料理を盛り付ける器はすべて陶器製を使うことで、食器を丁寧に扱ってほしいことや、料理を作ってくれた人の思いを知ってほしいとのことで、残してもいいから一口でも食べてもらいたいとの願いも込められています。

食堂は月2回を予定していますが、さらに今月は10月31日にハロウィンイベントを予定しているそうです。この日は食事の提供はせずに、ゲームをするなど遊びがメインになるそうです。いろんなことを計画実行したいとのことで、これからも楽しくなりそうです。お近くにお住いの方は稲葉元町にある子ども食堂「ちょこっと」にちょこっと覗きに行ってみてください。

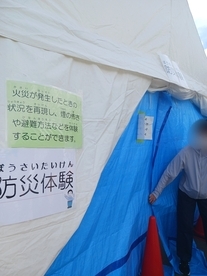

第40回園田カーニバル

令和7年9月21日 日曜日

自然豊かな猪名川の西側にある園田競馬場で、「園田カーニバル」が華やかに開催されました。昨年度は残念ながら雨天でしたが、今日は朝から快晴のカーニバル日和です。地域の方の交流イベントとして既に40回目の開催!ということで、園田地区の方々がこのイベントをとても大切に、長くつないでこられたことが感じられます。CSWはお昼時に到着、広い会場内のフードブースはたくさんの人だかりでした。屋台でおなじみの焼きそばや焼きトウモロコシから、飲食店さんが提供するアジアンフードまで、好きな食事を選んで飲食スペースで楽しむことができます。また会場には子ども達が遊べるブースや体験ブースが揃っており、ふわふわ遊具、ミニSLは順番待ちの親子で長蛇の列。園田競馬場ならではのポニーの乗馬体験は、整理券が朝すぐに配り終わるほど人気だと聞きました。フリーマーケットではスーパーボールすくいや、スマートボール、射的などがずらりと並び、子ども達はお祭りをたっぷり楽しんでいました。

子ども達に人気の赤い消防車の横で、防災体験のコーナーがありました。火災で発生する煙が充満した部屋を想定し、抜け出す体験です。テントの中へ入ると白い雲の中にいるようで、視界を奪われ方向感覚を失います。「こっちです!」という声で誘導してもらい、出口がわかりました。親子で参加した方はお互いに声を掛け合っていました。この体験では特別な煙が用意されていますが、実際は有毒なガスや高熱が発生します。避難する時にはハンカチや着ている服を口にあて、姿勢をできるだけ低くして進むのが基本と教えて頂きました。ほんの30秒ほどの体験でしたが、「命を守る」防災の心構えを学ぶよい機会になりました。

メインステージでは、地域の子ども達や学校、グループの歌やダンス、楽器演奏が順次披露され、青空ステージではストリートパフォーマンスのように観客の目の前で音楽やマジックが繰り広げられ、拍手と歓声で盛り上がっていました。

秋を迎えるこれから、各地域で秋のイベントが盛んに行われます。子ども達が地元で楽しめ、地域を知り、地域とつながり、さまざまな思い出が残りますね。

来月10月5日(日曜日)には「尼崎市民まつり」が開催されます。皆さん、ぜひご参加下さい。

(指スケ)

園田北地域ふれあい食堂とかもかも文庫

令和7年9月21日 日曜日

尼崎の北東部にある猪名寺会館は、歴史と自然が豊かにある猪名寺地区の静かな住宅街の中にあります。のんびりと街並みを眺めながら猪名寺会館までの道のりを行くと、とんぼが横を飛んできて、秋がそこまで来ていることを教えてくれました。今日はここで開催される地域食堂「ふれあい食堂」にお邪魔しました。

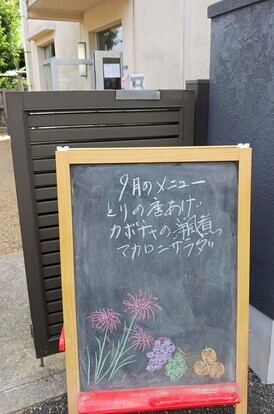

朝11時、既に会館の前で待っている人の姿があり、11時15分になるとお弁当の販売です。受付のボランティアスタッフさんが順番に名前を呼んで出来立てのお弁当を渡します。今日のメニューは鶏の唐揚げ、カボチャの洋風煮、そしてマカロニサラダです。スタッフさんは前日から準備をして、当日朝9時から調理を開始、毎回60食を用意しているそうです。

「ふれあい食堂」は2018年3月にプレオープン、会館の2階で会食が始まりましたが、コロナ禍のため、お弁当形式に変わりました。ボランティアスタッフは婦人会、自治会等の方々です。「ふれあい食堂」の開催時間前に防災スピーカーで案内を流したり、「ふれあい食堂ニュース」を町内の回覧板で回し

メニューを伝えるなど、しっかり地域とつながっています。また昔から長く暮らしている方がいる一方で、新しい家も並び、引越して来た方や子ども連れの家族の参加もあります。スタッフの方は10名、調理、盛付、受付と役割分担し、和気あいあいと活動されていました。最近は若い方のボランティア参加もあり、作業が速いと評判で皆さんが期待しています。

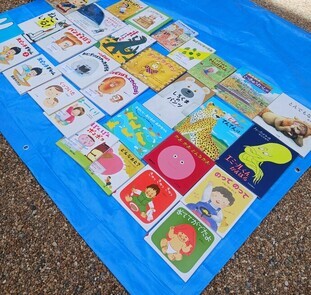

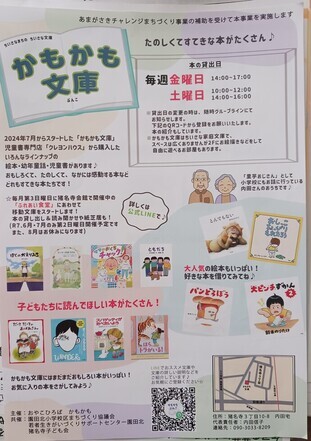

「ふれあい食堂」の開催日に合わせて、「かもかも文庫」の移動文庫もやって来ます。「かもかも文庫」は「おやこひろば かもかも」が主催する絵本・児童書の子ども文庫で、猪名寺地区で毎週金曜日と土曜日に開催しています。代表の方は子育て時代に絵本専門店「クレヨンハウス」で絵本を定期的に購入、その所蔵本を子ども達や親子に読んでもらおうと、令和6年7月に自宅で家庭文庫を開きました。さらに文庫を知ってもらうため、今年6月から移動文庫を開始、移動先で紙芝居や読み聞かせも披露しています。今回は会館の前にシートを敷き、様々な絵本の表紙を楽しんでもらうように一面に並べていました。「ふれあい食堂」にやって来た親子は、すでに「かもかも文庫」の利用者で、絵本をながめながら、「うちの子電車が好きなんです。」「これはストーリーが面白いよ。」と代表の方とおしゃべりが続き、子どもや子育ての話で盛り上がりました。まだ赤ちゃんを抱っこしたお母さんも、読み聞かせの絵本を借りて帰りました。絵本はシンプルなストーリーと個性あふれる絵が心地良く、すぐに想像の世界へ入れます。子どもだけでく、大人も感性を豊かにして楽しめますね。

「ふれあい地域食堂」は毎月第3日曜日の午前11時15分から先着順でお弁当販売しています(大人400円、小学生まで200円)。同会場で同時開催されている「持ち寄り市場(手作りパンと野菜販売)」と「かもかも文庫(移動文庫)」は午前11時から12時まで開催しています。

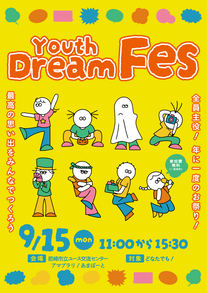

Youth Dream Fes(ユースドリームフェス)

令和7年9月15日 月曜日

敬老の日に尼崎市立ユース交流センターでは、若者たち全員が主役となる年に1度のお祭り「Youth Dream Fes (ユースドリームフェス)」が開催されました。今年で5回目となるこのフェスは、4月ごろからセンターで中高生を中心とした若者を募り、その若者たちが出展ブースやどんな内容にするかといったコンテンツなどを作り、誰もが気軽に参加できるように準備を進めてきたイベントです。来場者は小さな子どもの親子連れから学生や社会人までのあらゆる世代の人々で終始盛況でした。

ユース交流センターのアマブラリとあまぽーとの二つの建物を使い、出展ブースには、カフェや屋台などの飲食販売、「謎解きマジックショー」、「おばけやしき」などの娯楽、「タトゥー体験」「ヘアセット」などの体験、「eスポーツ大会」「ポ―カー大会」などの競技などがあり、その他自分たちの活動や作品を紹介するステージ発表や作品展示など多岐に渡りました。特に「おばけやしき」は昨年開催した内容では実力を発揮できず今年はリベンジすべく内容をさらに充実させたようで最初から最後まで長蛇の列でした。「謎解きマジックショー」は、初めにマジックを披露してくれますが、その最中に問題が起こり、問題解決に向けて観客に謎解きをしてもらうという芝居仕立てになっていました。参加者は建物内にあるヒントを探しながら会場内を歩き回り、真剣な表情で謎を解き答え合わせをして、最後にマジックの続きを見ることができました。

このフェスが始まった経緯を聞いてみると、今回ステージで歌を披露した専門学校生の女性が中学3年生当時に、自分の学校に文化祭がなかったので、利用していたユース交流センターのスタッフに「文化祭をしてみたい。」という思いを相談したところ、「やってみようか。」と応じてくれたことから実施に至ったということです。当事者の女性はスタッフの肩をたたきながら「私の思いを(このスタッフが)実現してくれたおかげです。」と笑顔で語ってくれました。このイベントが来年はどのような内容になるのかが楽しみです。

1人の若者が発した思いが、このように5回も継続開催するイベントに発展したという事例は、「声をだしてもどうせ変わらない。そんな環境をみんなの声から変えていこう。」という尼崎市のこれからのこども若者関連の取り組みに対する姿勢を表しているようです。

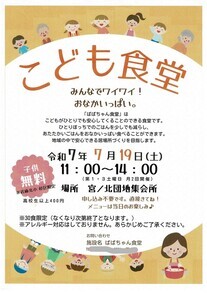

こども食堂「ばばちゃん食堂」

令和7年9月13日 土曜日

尼崎市の北西部に位置する武庫地区の中でも西昆陽地域は西宮市、伊丹市との市境に位置する地域です。その中でも最北端にある宮ノ北団地に今年7月、子ども食堂がオープンしました。食堂名は「ばばちゃん食堂」、運営団体の代表者がお孫さんのいる女性の方で、お孫さんから親しみをもっておばあちゃんを指す「ばば(ちゃん)」と呼ばれていることに由来しているそうです。7月のオープン当日に続き、この日は2回目の訪問となりました。

開始時間の11時を少し回ってから訪問すると、会場内には子どもたちだけでなく団地に住む高齢者の方も集まって、にぎやかな雰囲気の中で食事をしていました。今回のメニューは「野菜いっぱい味噌ラーメン、鶏のから揚げ、シュウマイ、わかめと小松菜のナムル(大人のみ)」です。一つ一つ心を込めた手作りで、鶏のから揚げは米粉を使っているそうです。作り手の気持ちが十分に伝わっているのか、子どもも大人も皆さん完食され、子どもたちはから揚げのおかわりを勧められると、パクパクと食べていました。

宮ノ北団地で高齢者向けの交流の場や食事提供をするカフェも運営されている皆さんに子ども食堂を始めるにあたってのきっかけをお伺いしたことがあり、次のようにお話をされていました。

「以前から、西昆陽地域には子ども食堂がないという話は民生委員さんから聞いていたが、自分たちは高齢者向けのことをしているので、当初は地区内の他の人がするのかと思っていた。しかし、自らもパート勤務をしている中で、子どもの貧困や共働き家庭が増え、満足に食事もとれていない子どもたちが多いことを見聞きし、気になりだしていた。いつまで経っても誰もやろうとする様子がないので、それなら自分たちが立ち上げてやってみよう。」

その言葉通り、先月は子どもたちが夏休みだったので、夏祭りのあった週を除き毎週末こども食堂を開催して、子どもたちのお腹を満たしてくれました。今月と来月は行事の都合上、変則的な日程での開催ではありますが、今月からは月2回(土曜日)の活動になっています。

食堂のある宮ノ北団地が商業施設から離れている場所に位置することもあり、「ばばちゃん食堂」は子どもたちだけでなく高齢者の皆さんも集う地域食堂的な役割を担う大切な場所となっていきそうです。

青フェス2025 キラキラ・パンデミック ~青く煌めく僕らの夏~

令和7年8月23日 土曜日

今日は小田南生涯学習プラザで開催される「青フェス2025」にやって来ました。「青フェス2025」は中高生が企画したお祭り、残暑の蒸し暑さにもかかわらず、会場はきらきら輝く笑顔がいっぱいです。可愛い浴衣を着ている子ども達や、親子で浴衣を楽しんでいる方、洋風感覚のトレンドデザイン浴衣の若者の姿があちこちに見られ、屋台でおなじみのフランクフルトや焼きそば、かき氷の販売コーナーからにぎやかな呼び込みの声もきこえ、朝からお祭りモードいっぱいでした。

1階のフリースペースで「みんなのショータイム」が始まると、ずらりと椅子に座って待っている子ども達の前に、マジシャンRYOが登場、軽やかな手さばきでステージマジックを披露してくれました。中でも中国の古典的なリングマジックは、金属製の輪が次々とつながったり、バラバラになったりと驚きです。「おもしろかった~!」という大人の歓声が上がるそばで、子ども達は不思議そうな表情でマジシャンを見つめていました。

2階へ上がると「みんなでゲーム」の部屋、大きな壁一面がスクリーンに早変わりし、好きなゲームをプレイします。スタッフのお兄さん、お姉さんが付き添って一緒にゲームを盛り上げてくれます。すでに午前中は予約で満席、人気のコーナーでした。次にのぞいてみた和風喫茶「コンセプトカフェ」では、みたらし団子やどらやきの和風スイーツと飲み物が楽しめます。スタッフの皆さんが浴衣やおしゃれな衣装を着て接客してくれます。聞くところによると、全員が中学生で、このカフェの担当者が友達に声をかけスタッフを集めたそうです。初めて参加したスタッフの方は「最初は少し緊張したけれど、楽しい。また来年も参加したい。」と話してくれました。

3階のホールは実験スタジオ、スライム・アロマキャンドルづくり、フリーマーケット、輪投げ、ヨーヨー釣りなど、子どもや親子で遊べる様々なブースが並んでいました。スタッフは高校生や専門学校生徒さん、子ども達に丁寧に説明したり、一緒に作ってくれたり、遊んだりと、参加者の皆さんに楽しんでもらおう!という気持ちがとても伝わってきます。子ども達は楽しい夏の思い出ができましたね。

11時半になると何やら館内でにぎやかな声が流れてきました。1階のラジオコーナーで「青フェスRADIO」が始まったようです。この中で参加者の声を紹介するのですが、当日の声は「コドモワカモノボイスアクション」(下記リンク参照)というオンラインツールで集めるそうです。CSWもコメントを投稿、すると1階モニターにリアルタイムで表示されました。このようなツールを活用したライブ感あるラジオコーナーは、若者のお祭りにピッタリだなぁ、と感じました。

残念ながらCSWはお昼に会場を後にしましたが、その他のブースやショータイムが午後からも続きます。実行委員の中高生の皆さんが何度も会議を重ね、ボランティアスタッフを集め、仲間と共に創り上げた「青フェス」は、地域の方や子ども達、そしてCSWの夏に楽しいひと時と元気をプレゼントしてくれました。ありがとうございました!

夏休み小学生のための工作教室

令和7年8月21日 木曜日

今年の夏休みも終盤を迎えたこの時期、まだ宿題が終わっていなくて焦りだす子どもたちも少なくないでしょうか。まだまだ暑さが続く中、兵庫県立武庫荘総合高校では、ものづくりゼミ主催の「夏休み子ども工作教室」が開かれました。この教室は尼崎市こども青少年課が青少年支援を目的として展開している子ども・若者応援基金を活用した補助事業を利用したものでもあります。教えてくださるのは、高校の先生方だけではなく、ものづくりゼミの高校生の皆さんです。教えることもゼミの授業の一環であるという学校の方針もあり、何を作るかの企画から材料の調達および下準備まで高校生の皆さんが中心で行っているそうです。

集まったのは武庫地区にある6つの小学校の児童で、1年生から3年生までの低学年は木工万年カレンダーの製作、4年生から6年生までの高学年は糸引きゴマの製作を行いました。高学年の糸引きゴマは、参加者が2班に分かれて、各班担当の高校生が作り方を指導し、それに従って作っていきました。こちらの高校は以前工業高校であったことから校内に工業機械や作業場などの設備を備えています。コマに芯を通す穴をあけるときには、穴あけ専用の機械のある場所に移動して、子どもたち自身で機械を操作していました。その姿を見ながら、子どもたちがこちらの高校で工作教室を体験できる醍醐味を感じました。低学年の木工万年カレンダーは、参加者が多く4班に分かれて、先生がスライドを使って手順を説明しながら作っていきました。「木工」と言いながら、一部3Dプリンターを使った樹脂製の材料も取り入れた作品です。低学年対象ということもあり、保護者同伴の参加者が多く、日にち用の木片を紙やすりで削るところは親御さんや高校生の協力は必須で、なかなか枠にはまらない木片と一緒に奮闘している様子は、もはや親子工作さながらでした。完成した作品を前に、参加された方にお話をお聞きすると、「この作品を夏休みの工作として提出します。」というお声が返ってきました。高学年の参加者は、コマの製作の後、万年カレンダーの製作も行い、2つの作品を持ち帰ることができました。

武庫荘総合高校は、高校生の皆さんが地域との交流を深め、地域貢献しようとする態度や意欲を育めるようにと取り組みをしています。特に学校のある武庫地区では、様々な地域イベントでボランティア参加をされている高校生にお会いすることがあります。次はどのようなイベントでお目にかかることができるか楽しみです。

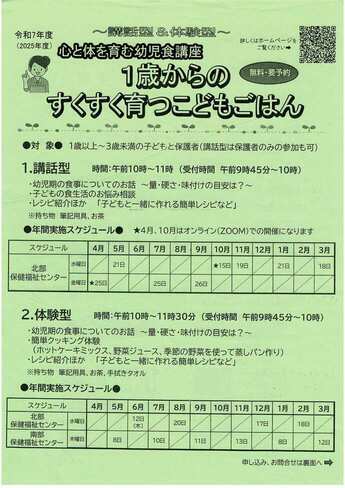

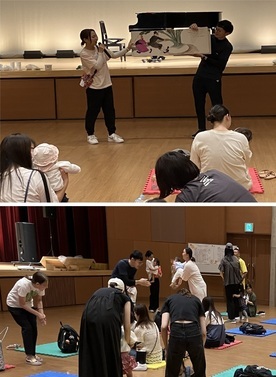

心と体を育む幼児食講座

令和7年8月20日 水曜日

乳幼児の子育てをされている保護者の中には、子どもの食事について悩まれている方もいらっしゃると思います。尼崎市にはJR神戸線を中心にして南北に保健福祉センターがあり、こちらでは「好き嫌いして困る。」「よく噛まないで丸のみする。」などの幼児期からの食事の悩みを一緒に解決しませんかとの呼びかけで幼児食講座を行っています。この日は、阪急塚口駅前にある北部保健福祉センターで1歳から3歳までの子どもと保護者を対象にした「クッキング付き心と体を育む幼児食講座」を見学させていただきました。

まずは、栄養士による幼児食についてのお話から始まりました。子育てをする中で、離乳食は気になるけれども、幼児食はついつい見落としがちになっていないでしょうか。実は2歳ごろから4歳ごろまでの幼児期は体の急激な成長期でもあり、脳や神経系の約8割の機能が3歳までに完成するということです。この時期の食事の役割は「心と体の健やかな成長・発達を支える」「正しい食習慣を身につける」「食べることへの興味・食事中のマナーを学ぶ」があり、成長発達には個人差があり、親は子どもの行動・気持ちに寄り添うことが大切だそうです。「食事のリズムを整える」「成長と発達に合わせた食事」「楽しい食体験」という3つの食事のポイントに合わせてお話が進んでいきました。

そして、お待ちかねのクッキングでは、参加親子の皆さんそれぞれが、おやつ蒸しパンづくりにチャレンジしました。材料のホットケーキミックスと野菜ジュース、かぼちゃやトマト、チーズなどの具材を親子で一緒にビニール袋にいれ、袋をもみながら混ぜていきました。そのあとホットプレートに並べて蒸し焼きをするのですが、出来上がるまでの間にボランティアさんによる大型絵本の読み聞かせや栄養士によるもう一品の簡単メニュー紹介がありました。出来上がった蒸しパンは、どれもおいしそうで、普段子どもさんが食べない具材を使ったママさんは、お子さんがパクパクと食べ進める姿をみて驚いていました。また料理が苦手なママさんは、「子どもも食べてくれるし、これなら私でも簡単に作れます。」と話してくださいました。

この幼児食講座は、オンライン開催も含めほぼ毎月行われています。講話のみのものとクッキング付きのものがありますので、参加をご希望される方は北部もしくは南部地域保健課へお問い合わせ、お申し込みください。

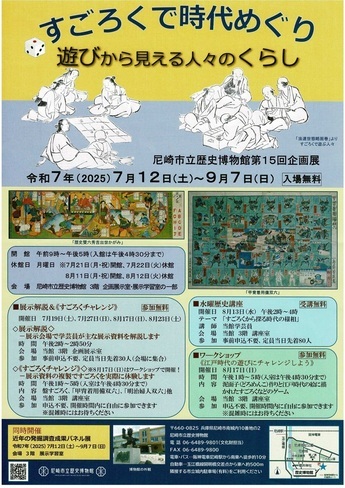

夏休みは歴史博物館へ

令和7年8月17日 日曜日

尼崎市立歴史博物館についてご存知でしょうか。尼崎市立中央図書館と尼崎城址公園の近くにある博物館は江戸時代に尼崎城の本丸があったところだそうです。昭和13年に高等女学校として建てられ、戦後は高校と中学校の校舎として使われ、平成21年からは尼崎の歴史や文化財の展示などを行う文化財収蔵庫として活用され、令和2年に歴史博物館に生まれ変わるという、建物自体も長い歴史を歩んでいます。

その歴史博物館では、今夏第15回企画展「すごろくで時代めぐり 遊びから見える人々のくらし」を開催しています。この日はワークショップ「江戸時代の遊びにチャレンジ」と題して、泥めんこづくり、すごろくなどの遊びができるイベントと綿から糸つむぎや機織り、江戸時代の魚を釣るゲームができる体験学習室オープンデーが重なり、歴史博物館に来れば、子どもたちの夏休み自由研究の題材には困らないくらいたくさんの体験ができました。

CSWもいくつか体験させていただきました。すごろくは江戸時代の「日吉丸出世の鑑」と明治時代の「明治婦人双六」という二つをしました。前者は豊臣秀吉の出生から天下を取るまでの話がすごろくになっており、遊びながら豊臣秀吉の活躍した戦国時代の歴史を振り返ることができ、後者は明治時代の女性の職業や家庭での役割などが描かれ、サイコロの目で「上がり」を出さない限りは終了しないルールとなっていました。ちなみにこのすごろくの上がりは「一家団らん」であり、職業名は「女教師、女工」などすべて「女〇〇」となっていたりと、明治時代の日本社会での女性の立場を知ることができました。

盆休みの最終日でしたが、親子連れの方も多数来場され、ボランティアの方の丁寧なご説明もあって、楽しそうに泥めんこやすごろくで遊んだり、糸つむぎや機織りなどを体験したりと充実した時間を過ごしている様子でした。

企画展は9月7日までとなりますが、体験学習室オープンデーは毎月2回開催しており、子どもたちに地域の歴史や昔のくらしを伝える内容となっていて、子どもだけでなく保護者も十分に楽しめます。その他の講座や体験学習会などボランティアさんと協働で開催されているとのことですので、入館料も無料の歴史博物館を親子で気軽に覗いてみてください。

ご寄付いただいたお肉のお渡し

令和7年8月5日 火曜日

今年も尼崎市公設地方卸売市場で、市内の子ども食堂や子どもの居場所を運営されている皆さんにご寄付のお肉をお渡しさせていただいています。ご寄付をしてくださったのは、株式会社四季建築工房様で、尼崎の子ども達のためにと昨年に引き続き今年もこども青少年課にお申し出をいただきました。

普段からCSWが市内の子ども食堂や子どもの居場所などを回らせていただいていますが、お肉の食材寄付が大変好評であったため、今年も実現することができました。お渡しするお肉はすべて国産で先月は牛肉、今月は豚肉、来月は鶏肉の予定です。尼崎市公設地方卸売市場のいろは精肉店さんのご協力もあり、お渡しする際には、調理しやすいように牛肉はコマ切れ、豚肉はモモスライス、鶏肉はモモ角切りをそれぞれ1キロごとの冷凍真空パックにてご用意していただくことになりました。

今年の夏は毎日命に係わる危険な暑さが続いていますが、この日も蒸し暑い天気の中、皆さんが市場まで豚肉を取りに来てくださりました。「お肉をいただけるのは本当に助かる。」とおっしゃっていただける方も少なくなく、先月お渡しした牛肉について、「カレーや牛丼にしました。」や「久しぶりの牛肉のメニューに子どもたちが大喜びでした。」と報告してくださる方もおられ、私たちも嬉しい限りです。皆さんのお話をお聞きしながら、運営スタッフの方が心を込めて作る食材を上手く活かしたおいしい料理を食べる子どもたちの情景が浮かんでくるようでした。

尼崎市には、企業・団体様、地域の方々から子ども食堂や子どもの居場所へのご寄付や温かいご支援などをたくさんいただいております。この場をお借りして、改めて皆様に感謝を申し上げるとともに引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。

いまどきの小学生の性教育の授業って?2 -サマセミ(みんなのサマーセミナー)-

令和7年8月3日 日曜日

今日はサマセミ2日目、2時限目の授業「イマドキの小学校の性教育の授業って?2」を受けました。尼崎市こども青少年課が担当、現役の小学校の先生がセンセイとなるこの授業は、昨年小学1年生対象の内容で行われました。今年は2年生の担任をしている先生が実際の授業そのままを公開してくれました。まさに先生がセンセイ、参加者は小学2年生のセイトになります。CSWは久しぶりに明るく元気なセンセイの声を聞き、スクリーン画面で教材を見て、席がとなりのセイトと話し合い、ノートをとって、イマドキの小学生の授業を体験できました。

最初に教えてもらったのは「プライベートパーツ」、自分のからだの大切な場所で、他のひとに勝手に見せたり触らせたりしてはいけない部分です。具体的にかお、くち、むね、おしり、など正しい言葉を学びます。正しい言葉を頭にインプットすれば、子ども達は恥ずかしがらず、ふざけることなく伝え、答えることができます。大切な自分のからだを守る知識になります。

次にスクリーンに映った動物のお友達同士のイラストを見てもらいます。ハイタッチや肩を組んでいる、頭をなでる等、さまざまなタッチがある場面でどんな気持ちかを考えます。楽しそうにしている、本当はいやな気持ち、気持ち悪い、など場面ごとで気持ちが変わっていきます。

では「いやな気持ち」になったとき、どうしたらよいのか?ということで次は「いやな気持ち」の伝えかたを学びます。スクリーンに映した絵本を使って、具体的にどのように「いやだ」を伝えるか、3つの方法を学びました。「こえ」「うごき」「かお」を使って、はっきりと伝えます。「さわらないで!」「されたくない!」「いやだ!」と相手にわかるように体をよけたり、しっかり表情でも伝えます。そしてみんなで声を出して練習をしました。私たち大人もこのような場面で実際に声を出すことはためらいがあり、あいまいな表現で伝えているかも知れません。大人も声や態度で伝える練習が必要ですね。

センセイによると、小学2年にこの動物のイラストの授業をした後のアンケートでは、当初の感じ方とは違うそうです。自分の立場で考えるだけでなく、もしかしたら相手はこう思っている、いやな気持なんだ、と視点が広がり、同じクラスの友達でも人によって違うということを学ぶそうです。

最後に、このイラストのように誰かにタッチするときは、どうすればよい?というセンセイの問いがあり、となりのセイト同志で考えました。CSWと一緒に話し合った方は「相手にきく」ことを実践されていて、体調のよくない小学生児童の熱を測る時、「おでこをさわってもいい?」と尋ねているそうです。センセイはタッチする前に「相手にたずねる、確認する、どうい(同意)をもらおう」とおっしゃっていました。たとえば手をつなぐという普段何気なくしているタッチですが、相手はどう思っているのか、聞いてみるのは大切ですね。

今回は小学2年生の性教育の授業でしたが、自分の大切なからだを守ることは高学年そして中高生になっても必要です。自分を大切にし、他者を尊重することを学ぶ授業が、すべての子ども達に与えられることを期待します。

あそんでまなぼう!こどものけんり! -サマセミ(みんなのサマーセミナー)-

令和7年8月2日 土曜日

今年11年目を迎えるみんなのサマーセミナー(通称サマセミ)が園田学園大学で開催されました。サマセミは「みんながセンセイ、みんながセイト。」の「学校ごっこ」、二日間に渡りあかちゃんから大人まで楽しめる授業やコンテンツ、キッチンカーまであるイベントで、尼崎の夏の風物詩となっています。初日の今日、朝から強い日差しが降り注ぐ中、大学に向かう人の姿が次第に連なっていきます。正門を抜けるとあちこちでボランティアスタッフの方がスタンバイして、屋外の暑い中を誘導・案内しています。気軽に会場を尋ねることができ、迷うことなく会場にたどりつけました。

さて、CSWは数ある授業のうち、2時間目に行われた「あそんでまなぼう!こどものけんり!」の授業を受けました!センセイは尼崎市の子どものための権利擁護委員会です。

会場には未就学児童から小学生、中学生までたくさんの子ども達が参加していました。進行役を務めてくれたのは高校生、今日のテーマにある「あそび」から始まります。「あそびましょう!あそぶのは子どもの権利です!」という言葉で、子ども達はシャボン玉遊びを始めました。クリアな虹色のハート型のシャボン玉が次々と生まれては宙を舞い、消えるとまた作り、子ども達は繰り返し遊びます。見ているCSWもなつかしさを覚え、ストローをもらって大きく息を吹きかけてみました。

次はガチャガチャ、子ども達は列に並び、順番が来るとレバーをまわしてカプセルを出しました。カプセルの中には4種類の缶バッジが入っていて、「それがええねん」「おってええねん」「いうてええねん」「なんでやねん」と書かれています。そして手に入れた缶バッジが同じグループに分かれ、ここからみんなで学びの時間です。各グループに委員の先生が加わり、子どもたちは缶バッジに書かれた言葉に応じて、自分の気持ちや感情、言いたいこと、やってみたいこと、してほしいこと、等を自由に付箋に書いていきます。最初は考え込んだり、うまく言葉にできなかったり、言うのをためらう子どももいましたが、委員の先生や相談員の手助けで思っていることを言葉にしました。その後、各グループの意見を子ども達に発表してもらいました。年齢も環境もそれぞれ違いますが、一人ひとりの素直で純粋な気持ちがとても伝わってきました。

「子どもの権利条約第12条」に子どもの意見表明権が謳われています。こどもが自分に関わる事柄について自由に意見を表明し、その意見が尊重される権利のことです。

今回の授業を受け、大人である私は仕事や日常生活で出会う子ども達が気持ちや意見を言いやすい雰囲気を作っているか、ていねいに聞こうとしているか、その意見に応えているか、あらためて自分自身の意識を問う良い機会となりました。

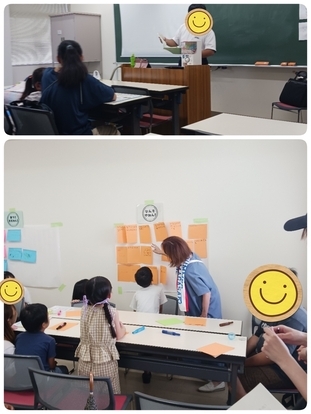

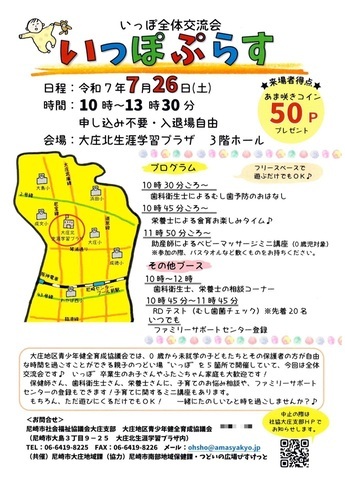

いっぽ全体交流会「いっぽぷらす」

令和7年7月26日 土曜日

大庄地区青少年健全育成協議会では、0歳から未就学の子どもたちとその保護者の方が自由な時間を過ごすことができる親子のつどい場「いっぽ」を地区内5か所で開催しています。この日は年に一度の全体交流会「いっぽぷらす」が大庄北生涯学習プラザのホールで開かれました。普段からいっぽに参加されている方はもちろん、いっぽの卒業生の子どもたち、初めて参加される親子などみんなでワイワイガヤガヤお話をしたり、遊んだり、子育てや地域の情報を得られる絶好の機会です。今年の夏は毎日が酷暑であることが影響したのか、来場する人数の伸びは緩やかでしたが、会が佳境に入るころには、ホール全体に来場した保護者の方々の話す声が聞こえたり、子どもたちが思い思いに遊んであちこち歩きまわる姿で活気がある雰囲気になりました。

交流会のプログラムは、「歯科衛生士による虫歯予防のおはなし」から始まりました。歯科衛生士さんが子どもたちに歯磨きに興味を持ってもらえるよう手作りのワニとカバを模した歯磨き指導用模型と歯ブラシを持ってきて親子で歯磨きを体験できるように工夫されていました。次の「栄養士による食育お楽しみタイム」では、大型絵本「おべんとうバス」の絵本の読み聞かせ、野菜のシルエットから野菜の名前を当てる特製の野菜絵合わせカードを使ったクイズをしてくれました。大型絵本や鮮やかな色の野菜のカードは子どもたちの目を引いたようで、ところどころ真剣に取り組む様子が見られました。最後の「助産師によるベビーマッサージミニ講座」は0歳児対象で、助産師さんが赤ちゃんの人形を使って体を触りながら声掛けされるのを見ながら、参加したパパママは一生懸命ご自分の赤ちゃんに施していました。助産師さんが「パパ、上手よ。」と声をかけるとあるパパさんは嬉しそうに一層気合をいれて取り組んでいた様子が印象的でした。ベビーマッサージの講座ではマタニティクラスに参加されていたご夫婦も見学され、いろんなお話も聞かれ、「初めての出産を控えているので、不安な気持ちが少し楽になりました。」と笑顔が見られました。

その他、広いフリースペースにはたくさんのおもちゃが置かれ、虫歯菌チェックのできるRDテストや歯科衛生士と栄養士による子育て相談、ファミリーサポートセンター登録などもあり、子どもも保護者も皆さんが楽しめる交流会でした。毎月開催されているいっぽは、妊婦さんも大歓迎だそうで、お気軽に参加してみてください。詳しくは尼崎市社会福祉協議会大庄支部までお問い合わせください。

ベトナムあかちゃん交流会 ~ベトナム~あかちゃんあつまれー

令和7年7月22日 火曜日

にぎやかな蝉の声がひびき渡り、長い夏休みが始まった園田小学校にやって来ました。今日は園田小学校の一室で、「~ベトナム~あかちゃんあつまれ-」と題し、ベトナムあかちゃん交流会が開催されました。

午前のまだまだ暑さが増す中、ベビーカーにあかちゃんを載せ、未就学児の手をひいてお母さん達がやってきました。校舎の一階にある広い一室が会場となり、子ども用マットがひかれ、おもちゃが用意されています。子ども達はさっそく手に取って遊び始めました。あかちゃんはごろーんと寝かされると、参加者の注目のなか、みごとな寝返りをしてくれました!当日は保健師さんも参加されており、スケールで身長と体重を測ってくれました。保健師さんがあかちゃんをだっこして見てくれると、お母さんも安心して他の方とお話できますね。

しばらくのんびりと雑談したあとは、自己紹介の時間。参加者は車座になり、順番に自己紹介すると同時に通訳のかたがベトナム語に変えてくれます。ベトナム語は日本語に無い声調があり、しかも6つもあるそうです。とても心地よく、音楽のように聞こえますが、実際に発音するのはむずかしそうです。

次に親子そろってリトミック、音楽とリズムにあわせて体を動かします。輪になってみんなで歩いたり、かがんだり、手をたたいたりとリズムに乗って動きます。子ども達は皆で一緒に踊ったり、動いたりすることが好きですが、新聞を広げて振った音、バサッ、バサッ、という何とも言えない音も面白いようです。またイラストの野菜・果物をリズムにのって日本語で答えたあと、今度はそれをベトナム語で教えてもらいました。

この後は再びゆる~くおしゃべりの時間、お母さん達と参加者が顔見知りとなり、情報交換ができるよい時間となりました。

尼崎では外国にルーツを持つ方々の数は年々増加しており、近年はベトナムからやって来た方が増えています。20代~30代の若い方たちがベトナム語で話しながら街を歩く姿を見かけます。そして家族として来日した子どもやあかちゃん、そしてお母さんの姿も目にとまります。どの国でも育児はたいへんですが、母国を出て、言葉や文化、習慣の違う国で子育てをすることは、更に戸惑いや負担が大きいのではないでしょうか。このような交流会があれば、お母さんたちはおしゃべりりしたり、子育て情報を共有したりと、孤立せず子育てができそうです。ベトナムのあかちゃん・子どもを真ん中に、交流会がこれからも続くといいですね。

あまっこランド「みんなで工作をしよう!」

令和7年7月20日 日曜日

小中学生にとって、いよいよ待ちに待った夏休みがやってきました。その開始合図となる海の日の三連休の最終日に三和本通商店街にある阪神尼崎ユースセンターHygge(ヒュッゲ)で「あまっこランド」が開催されました。昨年度まで尼崎市立ユース交流センターのサテライト事業として中央地域課が実施してきた「たけやキッズぱーく」を新たな運営団体が引き継いで、あまっこランドと名称を変えて今年度より開催されています。現在の運営団体は「second base(セカンドベース)」さんという大学生世代の若者の有志で結成されており、学校でも家でもない安心して過ごせる居場所を作りたいという思いを持って活動しています。

今回のあまっこランドは子どもたちに自由に工作をしてもらおうということで、スタッフがモール、折り紙、紙コップ、割りばし、マグネット、タコ糸など、いろんな材料を用意してくれました。参加した小学生たちに特に人気だったのが、目玉が動く目玉シールです。魚釣りを想定して、折り紙や紙コップで魚介類をつくる子どもたちが多かったのですが、ペンで目を書くよりも、目玉シールを張るほうが見た目も強調され、作品の出来映えが良くなったような印象になりました。作品の作り方を見ていると、紙コップで「たこ」を作るのでも、紙コップに切り込みを入れて足にする子もいれば、紙コップにモールを8本つけて足を作る子もいたり、モールの色を使い分けて、花を作ったり、数色のモールをねじってキャンディに見立てたりするなど小学生の発想の柔軟さにも驚かされました。

スタッフの皆さんが自分たちと年齢が近いこともあり、参加した子どもたちも近所のお兄さんお姉さんと遊んでいるかのように、よく話し、移動したりしながら楽しく過ごしていました。嬉しいことに次も来ることを約束して帰っていく子もいました。

second baseさんにとってあまっこランドの運営を継続することは挑戦的なことかもしれませんが、竹谷小学校区の小学生の居場所であり続けること、ひいては地域と若者をつなげられるような第二の拠点づくりの目標を達成できるよう応援していきたいと思います。

あまっこランドは隔月開催ですので、次回は9月21日ですが、場所は未定だそうです。インスタグラムで情報発信をしているそうですので、チェックしてみてください。

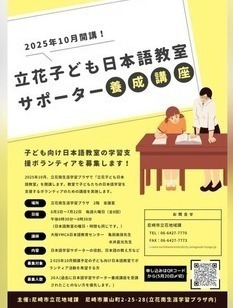

立花子ども日本語教室サポーター養成講座

令和7年7月15日 火曜日

立花南生涯学習プラザで6月から「立花子ども日本語教室サポーター養成講座」が始まりました。近年、尼崎でも外国籍住民が増加しており、家族として日本にやって来た子ども達も増えています。日本語能力が十分でない外国籍住民のために、地域で日本語教室が開設されていますが、子どものための日本語教室は少ないです。そこで今年10月、立花地区に「立花子ども日本語教室」が開講される予定です。これに先立って、子ども達の日本語学習を支援するボランティアの養成講座を全8回開催します。CSWは第5回と第7回を見学させてもらいました。

第5回は日本語の初級の学習で、CSWがはるか昔に習った動詞の活用が登場し、改めて日本語の難しさを実感しました。第7回の講座では外国にルーツを持つ子どもに関する知識を教えてもらいました。講師の先生によると、子ども達の現状は厳しく、日本人と比較して高校進学率が低い、言語の壁で意思疎通できず荒れる・孤立する、あきらめと無気力、低い自己肯定感、など直面する課題は少なくありません。また日本語を話せない親の通訳を担う、働く親のかわりに幼い兄弟の世話をするヤングケアラーもいます。

そして子どもへの言語教育がなぜ重要なのか、母語の継承教育と親子教育の必要性をひもといていきます。外国にルーツを持つ子ども達の困難を理解したあとは、尼崎の支援の現状を説明してもらいました。

尼崎市では多文化共生を推進するため、昨年度「あまがさき多文化共生施策アクションプラン」を策定しています。増加している外国籍住民の「働きやすい環境の整備」「暮らしやすい環境の整備」、そして子ども達の「学び・育む環境の整備」として、学校での環境整備に取り組んでいます。

学校に加えて、日本語教室のような学習の機会が身近な地域にあることは、子どもや保護者にとって安心で心強いですね。

さて、養成講座は8回の講義を終えたあと、実際に地域の日本語教室の見学を予定しています。そして10月の開講と共に、ボランティアを希望された方が「立花子ども日本語教室」でサポーターとして活動開始されます。10月まであとわずかですが、子ども対象の日本語教室がオープンしたとき、またサポーターの皆さんの活躍を見学させて頂こうと思います。

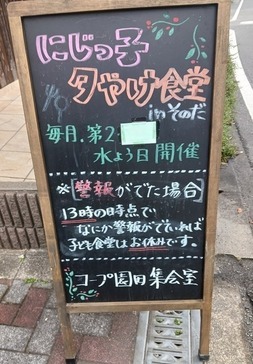

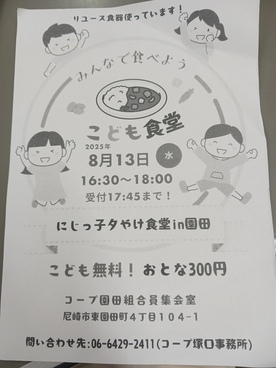

にじっ子夕やけ食堂 in園田

令和7年7月9日 水曜日

連日の猛暑のなか、園和小学校の西向いにあるコープ園田の集会室にぞくぞくと子ども達がやってきました!今日は子ども食堂「にじっ子夕やけ食堂in園田」の開催日です。毎月第2水曜日の午後4時半から始まりますが、子ども達は早くから会場を訪れ、元気に「こんにちは!」とスタッフの方にごあいさつして入ります。受付を終えると手を洗い、順番に並んでカレーを受け取ります。「ご飯はどれくらいにする?」「もっとルーをかける?」とスタッフの方が優しく声をかけています。好きな場所に座り、友達とわいわいおしゃべりしながらご飯をほおばると、笑顔の子ども達でいっぱいです。みんな園和小学校の児童なので、顔見知りで仲がいいんですね。食べ終わった子どもは食器を炊事場へ持って行き、お皿についたカレールーをきれいに使い捨て布で拭いて、シンクに置いていました。

「おかわりーっ!」とまた列に並ぶ子ども、食べ終わったら会場にあるホワイトボードでお絵かきする子ども、お腹がふくらんだら外で遊ぼうと急いで会場を出ていく子ども、反対に遊んでから会場に遅くやって来る子ども、とさまざまな姿がありました。

また「にじっ子夕やけ食堂」はボランティアスタッフの方がたくさんおられ、いつも来ている子ども達を見守り、言葉をかけ、安心してすごせる居場所をつくっていました。

子ども達は一度帰宅してから会場へやって来ます。こちらへ来る途中で虫取りをして来た子どもが、「アゲハチョウ取った!」と虫かごの中の大きくて綺麗なアゲハチョウを見せてくれました。友達とやって来た女の子二人はカレーとコップのお茶を受取り、テーブルに置いたあと、そのお茶を受付のボランティアスタッフの方に持って行きました。「お茶は水筒持ってきたからあるねん」と言い、スタッフの方に「どうぞ!」とお茶を渡していました。スタッフの方も「ありがとう!」と大きな声でよろこんで受け取りました。毎回子ども食堂に参加しているようで、スタッフさんへの気遣いがあふれる、とても温かい光景でした。

「にじっ子夕やけ食堂」のメニューはカレー、今日は牛肉とトマトがたっぷり入ったルーとご飯の上に、揚げたてのフライドポテトがのっていました。にんじん、たまねぎ、じゃがいもの野菜もふんだんに入っており、食欲がおとろえる夏に栄養たっぷりのメニューですね。今日の食材はお肉も野菜もほとんどが市内や地域の方の寄付だそうです。

CSWは夕方5時半ごろに会場をあとにしましたが、すでに子ども達は40人以上も参加していました。親子連れの家族も来て、大人もあわせると60食以上が用意されているようです。

次回はお盆を迎える8月13日水曜日、午後4時30分から開催です。子どもは無料、大人は300円の参加費です。

赤ちゃん交流会 ~初めて子育てをする方へ~

令和7年7月9日 水曜日

7月に入って連日猛暑が続く中、武庫西生涯学習プラザで「赤ちゃん交流会」が開かれました。尼崎市ではウェルカムパーティ事業といって、地域活動になじみの薄い若い世代に対し「子ども(子育て)」をキーワードに地域活動の情報発信や身近な出会いの場を提供することを目的としたイベントを行っており、武庫地区でもつどいの広場「どろっぷす」さんの協力で、毎年初めて子育てをする方を対象にしたこのような取り組みを行っています。

今回は11組の親子の方が参加申込をされ、そのうち3組はご夫婦と赤ちゃんの3人での参加でした。いつもは赤ちゃんの月齢に合わせて、3グループに分かれ、それぞれのグループに北部地域保健課の保健師が入るのですが、今回はいつものグループに加え、パパグループも作って、そこには男性市職員が入るというスタイルで始まりました。

親子のグループは、真ん中のマットに赤ちゃんを寝かせて、周りをママさんが囲んで、赤ちゃんの様子を見ながら、初めての子育ての不安や心配事を話し、内容に応じて保健師がアドバイスをしたり、ほかのママさんに意見を聞いてみたりしながら進んでいきました。参加されたママさんは、「私の悩みと同じだ」と共感したり、「そんなこともあるんだ」と感心したりと、子育ての不安が軽くなって気持ちが楽になったようです。

パパさんグループはというと、CSWもグループに参加させていただきましたが、もっぱら話題は「男性の育休取得について」の話が盛り上がっていたように思います。夫婦共働きが当たり前になっている現代社会では、雇い主側は男女問わず従業員に育児休暇取得をするのか確認するのですが、働く組織にもそれぞれの事情があり、すんなり休暇を取得できるか否かがあるようです。パパさんグループでも、自分とほかの方の事情が同じ部分と異なる部分があるとわかり、他のパパさんと話ができて本当に良かったと話してくださいました。帰宅後にご夫婦でどんな話がでたのか共有しますと笑顔で帰って行かれました。

今年度の「赤ちゃん交流会」は来年3月にもあります。またこれから赤ちゃんを迎える方へ向けた「プレママ・プレパパ教室in武庫」が来年1月に開催されます。いずれも武庫西生涯学習プラザであります。詳細は武庫地域課にお問い合わせください。初めての子育てに奮闘中の方、あるいは予定のある方は、ぜひ参加してみてください。

武庫ふれあい運動会

令和7年7月6日 日曜日

先月末に観測史上最も早い梅雨明けとなり、早くも本格的な夏が始まった最初の週末、武庫健康ふれあい体育館には、午前中から多くの親子連れが集まりました。こちらで「武庫ふれあい運動会」が開催されました。主催の公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団によると親子参加型の運動会はほかの地区でも開催されているそうですが、武庫健康ふれあい体育館はこの4月に西武庫公園内に移転リニューアルオープンした体育館で、武庫地区での開催は初めてだそうです。CSWは新しい場所での初めての運動会にワクワクドキドキしながら見学をさせていただきました。

参加者は幼児から小学生の子どもとその親の約90人でしたが、応援に来た親御さんや赤ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんなども来場され100人は軽く超えていました。まずはドラえもんのラジオ体操に合わせた準備運動から始まり、大玉リレー、玉入れ、障害物競争など、種目ごとに幼児親子競技、小学生親子競技、大人競技があり、全7種目を赤と青のチームに分かれて、約2時間汗を流しました。子どもたちの競技は、保護者の方が我が子の頑張っている姿を収めようとスマホで撮影をしているかと思えば、大人の競技は、子どもたちが今度は自分たちの番だとパパママの頑張っている姿を収めながら、一生懸命に応援している姿が印象的でした。

CSWが最も興味深かった競技は、「ダンシング玉入れ」です。子どもの部と大人の部に分かれて行われるのですが、玉入れの競技の途中に曲が鳴ると、玉入れをやめて曲に合わせて踊るという競技です。玉入れの得点だけでなく、子どもと大人からそれぞれベストダンサーが選ばれ、選ばれた人数に応じてさらにチームに加点されるという一つの競技で二つの楽しみがあり、とても盛り上がりました。

最後の表彰式では、頑張った子どもたち皆さんにメダルの授与がありました。運動会はあっという間に終わってしまいましたが、どの親子の皆さんも、いい汗をかいたと言わんばかりに満足した雰囲気で会場を後にしていました。終了後にスタッフの方に聞くと、募集段階から申し込みを開始するとあっという間に定員に達して締め切ったそうなので、大盛況だったと言えそうです。

武庫健康ふれあい体育館では、いろいろなスポーツ教室を開催しており、これからもいくつかイベントを企画しているそうです。西武庫公園の中にあるので、公園に遊びに来たついでに体育館を覗いてみてくださいね。

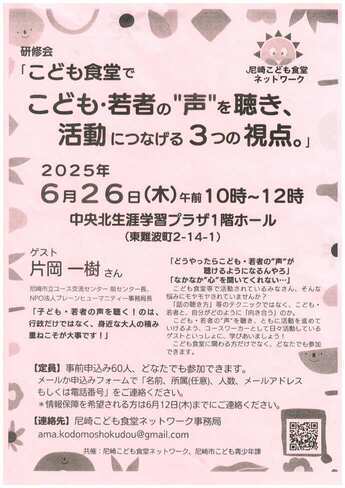

研修会「こども食堂でこども・若者の声を聴き、活動につなげる3つの視点」

令和7年6月26日 木曜日

尼崎こども食堂ネットワークさんと尼崎市こども青少年課との共催で、中央北生涯学習プラザにて研修会を行いました。朝から雨が降ったり止んだりの不安定な天気の中、子ども食堂や子どもの居場所の運営・支援をされている方だけではなく、子どもと関わりがある部署の市職員やこれから子ども食堂や子ども支援をしようと考えておられる方など、多くの方が参加してくださいました。

ゲストスピーカーに、尼崎市立ユース交流センター統括責任者の片岡一樹氏を迎え、「子ども・若者の声を聴いて、ともに活動を進めていけるように」とユースワーカーの視点からお話をしていただきました。

平成元年に国連で採択されたこどもの権利に関する条約が平成6年に日本で批准され、子どもの権利について行政として取り組んでいる話から始まり、尼崎市の取組事例や、ご自身が関わっているユース交流センターの話に及びました。ユース交流センターは、「やりたいをやろう」というスタンスで若者たちが集い、様々な人と出会い、チャレンジしながら学べる場所であり、スタッフは彼らが始めたことを大人と共に意思決定を共有できるように伴走している。つまり、ユースワーカーとしての役割は、大人と子どもの対立を生まないように、大人の意見を子どもに伝え、子どもの視点を大人に伝えて関係性を作ることを大切にしているという内容でした。

参加者は4~5人のグループに分かれて着席していたので、お話の後はグループ内で感想を共有する時間となりました。CSWのグループは子ども食堂のスタッフ、市職員、これから子どもに関わろうとする方がメンバーでそれぞれの立場で感想を述べ、自分とは違う視点の意見を共有でき、良い学びを得ることができました。

研修会の終盤には、会場となった中央北生涯学習プラザ内の別の会に参加されていた松本市長が急遽来場され、研修会の様子を見学されました。子ども・若者支援に関わる参加者の皆さんともちょっとした交流の時間がもて、和やかな雰囲気で終了しました。

中・高生交流会―地域総合センター上ノ島―

令和7年6月11日 水曜日

今日は尼崎市立地域総合センター上ノ島(以下センター)で開催される、「中・高生交流会」へやって来ました。センター玄関の「中高生の居場所」と大きく書かれた文字が目に飛び込んできました。夜の6時半を過ぎてもまだ外は明るく、昼間の暑さが残る中、中学生たちが涼しい館内に次々とやってきました。手に飲み物やお菓子を持ち、1階のロビーにあるテーブルに荷物をおろすと、集会室に入る子ども達、ゲーム対戦を始める子ども達、テーブルで勉強をする子ども達と様々に分かれました。

集会室をのぞいてみるとネットセットがあり、女子5人でバレーボールをしています。ラリーが続くと盛り上がり、子ども達の歓声も高くなります。しばらくするとバスケットボールを手にした男子が現れ、集会室に備え付けのバスケットゴールを目指して、次々とシュートを決めていきます。たちまち熱気にあふれ、走り回る子ども達が安全に過ごせるよう、センターの職員さんがずっと見守っていました。集会室の壁面は、子ども達が壁にぶつかっても衝撃を吸収し怪我をしないように、フロアマットを備えています。バレーボールもやわらかボールを使用し、あたっても痛くないように配慮されています。

一方、ロビーにあるモニターの前では、男子3人が肩をよせあって対戦型ゲームを楽しんでいました。少し離れたテーブルでは教科書を広げて勉強をしている二人が、お菓子をつまみながら、少しおしゃべりしながら、リラックスして勉強を続けていました。

集会室は中学生と高校生の使用を時間で分けています。午後7時半になると次は高校生の番!中学生はロビーにもどって自由に過ごします。ちょうど中学校の期末試験が控えているので、すぐ家に帰る子どももいましたが、別室で「中学生勉強会」が開催されており、ここへ参加する子ども達も多くいました。あれだけ体を動かして汗だくだったのに、すぐに勉強脳に切り替えられるってすごい!とCSWは感嘆の声をあげました。

職員さんによると、今年度から中高生の居場所をつくり、子ども達の声や意見を聞いて、何をしようかを一緒に考えているそうです。「お泊り会」や「女子会」の声もあがり、職員さんは戸惑いながらも、できることは実現していきたいと、頑張っておられます。今は中学生の参加が多いので、高校生の方もぜひ来てほしいそうです。センターは以前から「のびのび広場」として毎日午後3時半から午後5時15分まで集会室を開放しており、放課後子ども達はバスケとドッジを楽しんでいました。「中・高生交流会」はユース世代がスポーツで軽く体を動かせて、気軽に立ち寄れる居場所です。毎月第1・3水曜日、午後6時半から8時半まで開催しています。高校生の皆さん、学校帰りにセンターに寄って下さいね。

梅プラザ にこにこひろば

令和7年6月19日 木曜日

梅雨の時期だというのに、8月の猛暑を感じさせるカンカン照りの暑さの中、中央北生涯学習プラザ(通称:梅プラザ)で「梅プラザ にこにこひろば」が開かれました。毎月1回こちらのプラザで開かれているのですが、今回は「保育園児体験」ができるとあって、この猛暑の中、抱っこひもをしたり、べビーカーを押しながら、約20組の親子が来場しました。こどもを保育園に入園させるために保護者が行う活動を指す「保活」という言葉が一般的に聞かれますが、ここでも保護者の関心の高さが伺えます。

講座を担当してくださったのは、尼崎市立北難波保育所の3人の保育士さんです。まずは、スライドで、保育所の一日の説明をしながら、それぞれの活動のねらいについてお話をされていました。保育所での生活や遊びを通して、子どもの自主性を重んじたり、人との関わりや他者への思いやりの気持ちを育んでいくなど、参加された皆さんの多くはそのお話に熱心に耳を傾けておられました。

その後は、保育士さんによるピアノ演奏に合わせて、みんなで会場を歩き回ってウサギ、カエル、ゾウなどの動物に遭遇したという設定でものまねごっこで遊び、次に紙コップをつかったカエルのおもちゃを作り、最後に大型絵本の読み聞かせを聞くといった、普段の保育園で行っている遊びを親子で体験しました。後で保護者の1人にお話を聞くと、保育園に対するぼんやりとしたイメージが具体化されてよかったとおっしゃっていました。

「にこにこひろば」の最後は、恒例の身体測定と手形・足型アートの作成です。今月は梅雨の時期にちなんで、カタツムリになるように、子どもたちの手にスタンプのインクをつけて手形アートを作りました。手にインクをつけるのを嫌がるお子さんにも、スタッフの方が臨機応変に対応してくださり、参加親子それぞれの思いの詰まった作品が出来上がりました。

次回7月17日は尼崎市立竹谷幼稚園の先生が来られて「幼稚園児体験」が行われるそうです。お子さんの就園を考えておられる保護者の皆さんはこの機会に「梅プラザ にこにこひろば」に遊びに来ませんか?

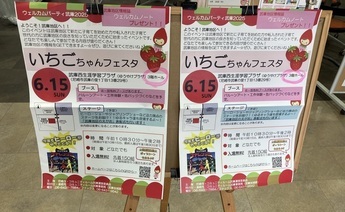

いちごちゃんフェスタ

令和7年6月15日 日曜日

今年もお待ちかねのイベントの日がやってきました。「いちごちゃんフェスタ」です。このイベントは武庫地区で新たに子育てを始めた方や転入された子育て世代の方に、武庫地区の良さを知ってもらおうと、主催の「コミュニティルーム武庫」が市と連携して始めた事業の一つです。「コミュニティルーム武庫」は地域グループの活動・交流・情報交換の場として武庫西生涯学習プラザを拠点に、登録団体が連携して様々な地域課題に取り組む活動をされています。

CSWが訪問した頃には、前日から断続的に降り続いた雨はすっかり上がり、会場となった武庫西生涯学習プラザのホールには、たくさんの親子が来場して賑わっていました。来場者には、武庫地区の情報誌「ウェルカムノート」がもれなくプレゼントされます。武庫地区での子育てに必要な情報が50ページ以上にわたって詳細に掲載されているこの情報誌は、不安な子育ての強い味方となり、むしろ子育てを楽しいと感じる一冊になりそうです。

ホール内には、飲食、遊び、工作ワークショップなど登録団体出店のブースが楽しめたり、ステージでは、オカリナ、三線の音楽演奏、ジャグリングショーなどがあり、ステージの目玉である、ヒーローショーは午前と午後の2回もあり、子どもたちの目はステージにくぎ付けでした。「あまっこ」「あまりん」のゆるキャラも登場し、撮影タイムには子どもたちにも大人気でした。

参加した親子の皆さんはもちろんですが、このイベントに関わっている運営委員会のメンバーや市の職員の皆さんも自分たち自身が心から楽しみながら、笑顔いっぱいで対応されている姿をみて、武庫地区地域全体で、子育て世代を応援しようという雰囲気が伝わる心温まるイベントでした。

食の支援2025 やさしい風あまがさき

令和7年6月10日 火曜日

近畿地方は梅雨の季節をむかえました。午後4時半ごろ、しとしと雨が降っているにも関わらず、杭瀬商店街にあるスーパーマルトクさんに子ども達が元気にやって来ました。「こんにちは~!」と大きな声で店員さんにごあいさつ、何気ないおしゃべりも始まりました。今日は新しい食支援「やさしい風あまがさき」の日です。お店の前には「やさしい風あまがさき」の看板がおかれ、店内に入るとすぐ右手にポップコーンとお弁当が用意されています。ポップコーンは合成着色料を使っておらず、チョコやキャラメル、イチゴ、チーズ等数種類のフレーバーが揃っています。お弁当は2種類、ロコモコ弁当とカツカレーです。調理場で作りたて、ボリュームたっぷりの美味しそうなお弁当を見て、子ども達は選ぶのに迷っていました。

横の壁のポケットに、様々な地元や近隣の企業や個人商店、事業所の名前の入った「あまがさきからのやさしい風チケット」が、企業別に並んでいます。チケットは各企業が購入し、寄付されたものです。この中から、子ども達は自分でチケットを選びます。選んだチケットの裏にお礼のメッセージを書いたら、レジでポップコーン、あるいはお弁当と交換できます。初めて参加する子ども達には店長さんや店員さんが優しく説明していました。

今回、尼崎で初めての食支援のかたち「あまがさきからのやさしい風プロジェクト」を企画・運営しているのは株式会社丸徳さん、4月から試験的に開催し、6月から本格的に始めたそうです。丸徳さんはプロジェクト開始にあたって、賛同・協力してくれそうな企業をまわり、チケットを購入してもらいました。今後も多くの企業に呼びかけ、参加してもらうことでチケットを増やしていくそうです。

この新しい形の子ども支援は、三重県にある株式会社クロフネファームさんが発案、伊勢市ですでに同様の「伊勢からのやさしい風プロジェクト」を運営し、近畿の企業の協力を得て食支援の子育てプロジェクトを行っています。このプロジェクトを広めたい、と昨年から企業に働きかけ、丸徳さんにつながったそうです。

尼崎市には多くの子ども食堂があり、子ども達のために食支援、居場所を提供して頂いています。企業のチケット提供という新たな形の支援が生まれ、さらに力強い支援の風を感じました。

次回の開催は6月20日金曜日、27日金曜日、午後4時30分から午後6時30分までです。

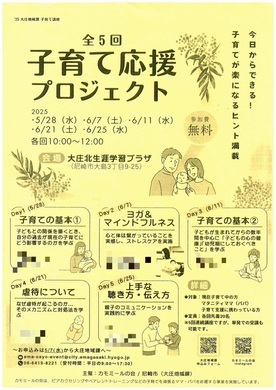

子育て応援プロジェクト

令和7年5月28日 水曜日

大庄北生涯学習プラザで「子育て応援プロジェクト」の講座が開催されました。このプログラムは全5回で構成され、令和5年に開催されたものから内容をバージョンアップしたものとなっているそうです。この日は第1回目で、プログラム主催者である子育てに関する学習会やピアカウンセリングを行っている「カモミールの会」代表で、心理カウンセラーの講師による「子育ての基本1 心の声を聴く」講座でした。私たちはどう育てられたのか。それが私たちの子育てにどう影響するのかということを学ぶ内容でした。講師の方は、「『子どもとの関係が変わる 自分の親に読んでほしかった本』という著作を読んで、私の伝えたいことが全部書いてあった。」とおっしゃって、講座の参考にされたそうです。

参加者の多くは現在子育て中のママさんですが、子どもさんはいなくともご夫婦で参加された方や地域の子育て支援に関わりたい方もおられました。CSWも講座に参加してみました。講座は講師の話を聞く講義形式だけではなく、講義を踏まえて各々が与えられた課題に取り組むワークショップ形式も取り入れられていました。しかし、ワークの結果を皆さんの前で発表する必要もなく、しんどい時は無理に取り組まなくてもよいなどのアドバイスがあり、ワークに取り組んでいる間はヒーリングミュージックを流すなど、参加者が自分のペースで自分自身と向き合えるように配慮されていました。CSWも自分の子育てを思い出しながら講義を聞き、ワークに取り組み、いろいろな気づきを得ることができました。

この5回の講座で伝えたいことの一つに「マインドフルネス」という言葉があります。過去の経験や先入観といったことにとらわれることなく、意図的に現在起こっていることに注意を払い、その体験をありのままに受け入れる状態のことを指します。講座はあと4回ありますが、次回はヨガを取り入れたストレスケアを実施する予定です。単発での受講も可能だということですので、子育て中の方も、これから子育てする予定の方も、子育て支援に携わりたい方も、すぐに実践できる子育てを楽しめるヒントが学べる「子育て応援プロジェクト」に参加してみませんか。必要に応じて託児もしていただけるそうですよ。

子ども食堂「みんなのあやとり」

令和7年5月25日 日曜日

前日の大雨の影響が残っているのか、朝からやや風があり曇り空でした。この日は特別養護老人ホーム「サンホームあまがさき」にある今年2月に始まった子ども食堂「みんなのあやとり」に行きました。建物に入ると突き当り一番奥の部屋から、「こんにちは!」という元気な声が聞こえてきました。そこにはすでに食堂利用者の方だけでなく、受付、調理、配膳などを担当する職員やボランティアスタッフの方々の姿があって、外の天気を吹き飛ばすくらい賑わっていました。

CSWは受付を済ませると、番号札を受け取り、後ろのブースでくじを引くように案内されました。そして、ミニタオルやハンカチ、子どもたちが喜ぶ雑貨などが入ったかごが並んでおり、引いた番号に該当するかごから一つ選びました。景品は子ども食堂を支援している方や老人ホーム入居者のご家族からのご寄付で、このくじ引きは毎回されているということです。子どもたちには食堂に来る楽しみの一つになりそうですね。空いた席に座って待っていると、地域で子どものための小さな学びの場を提供している「コテラス」さんによる絵本と紙芝居の読み語りが始まりました。紙芝居は「こんやのおかず」という関西弁の語り口で、会場内からは時々笑いが起き和やかな雰囲気でした。

いよいよ食事提供の時間となりました。メニューは「木の葉丼、みそ汁、白菜の甘酢、おせんべい」です。受付で受け取った番号札の早い順で配膳、お声がけがあって取りに行くという、ちょうどよいタイミングで提供される流れになっています。使用する食器はリユース食器で、プラスチックごみの削減を推進する尼崎市の「使い捨てプラスチック代替製品利用促進補助金」事業を利用されています。

食堂の運営には代表者の方が父子家庭で育ちお腹を空かせていた子ども時代や、阪神淡路大震災の被災経験、現在のお仕事である高齢者施設での勤務経験を通じて、食の大切さやおいしいものを口から食べると活力が湧いてくることを痛感し、「大庄地区に、子どもだけでなく高齢者も月に一度でも話ができ、温かいものを食べられる場所を作りたい」という5年越しの思いが詰まっています。子どもたちが安全・安心に過ごせる居場所である尼崎市の「キッズ&ユーススポット」にも登録されている「みんなのあやとり」は第4日曜日午前11時から午後1時までの月1回の開催です。

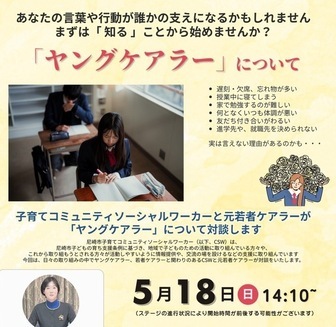

歌と音楽の幸せコンサートin武庫withつながるマルシェ ―ヤングケアラーについてー

令和7年5月18日 日曜日

今回で7回目となる「歌と音楽の幸せコンサートin武庫withつながるマルシェ」が武庫東生涯学習プラザで開催されました。2階ホールは満席、フロアは飲食ブースのおいしそうな匂いがただよい、縁日や雑貨、癒しのブースが揃い、多くの人が行き交っていました。プログラムは地域の方の歌や演奏、ダンス、そして地元中学校吹奏楽部の楽曲と続き、温かい雰囲気で盛り上がっていました。

「歌と音楽の幸せコンサート」は音楽だけでなく、地域課題を取り上げ、「みんなで一緒に学ぼう!」の時間を設けています。先月、園田地区で同コンサートが開催され、「ヤングケアラー」の課題が取り上げられました。

今日は人権擁護委員と子育てコミュニティソーシャルワーカー(以下CSW)が対談しました。人権擁護委員は地域社会における人権擁護活動を担う、法務大臣から委嘱された民間の方々です。人権に関する相談を受けたり、人権啓発活動を行ったりします。

元ヤングケアラーの人権擁護委員の方に、当時どのようなケアをしていたのか、どのように毎日を過ごしていたのか、その時の想いや気持ちをCSWが聞いてみました。特に印象的だったのは、誰にも相談しなかったこと、相談するという発想がなかったこと。自分の将来を考えることよりも、毎日をやりすごす、今日一日を乗り越えることを考えていたそうです。自分の困りごとを気軽に話せる、しんどいと言える大人がいない、という子ども・若者は今でもどこかにいます。

最後に人権擁護委員さんは「ご近所の方や、子ども食堂等の大人の方が子どもに一声かけることで、見守っている事が伝わると思います。」とおっしゃっていました。武庫地区には多くの子育て支援や子ども・若者支援の団体・グループがあり、地域の子ども達を見守る大人がたくさんいます。子ども・若者と大人、お互いが声をかけあう、安心して話せる社会にしたいですね。

toi toi toi おもちゃ図書館

令和7年5月17日 土曜日

前日の夜から降り始めた雨が朝になっても止まず、時折雨足が激しくなる中、成徳ミニ図書館で開催される「toi toi toiおもちゃ図書館」へ行ってきました。ここは小学生以下の子どもたちが、たくさんのおもちゃの中から好きなものを選んで自由に遊ぶことができ、かつ家でも遊べるように貸し出しをしてくれるところです。

主催されている方は発達特性のある子どものママさんです。お子さんが2~3歳の頃に、近くの子育て広場やセンターに遊びに行っても、特性のためにおもちゃの貸し借りや順番を守れなくて、ご自分がお子さんを遊びに連れていくことにしんどくなってしまっていた時期があったそうです。そんなときにあるおもちゃ図書館を訪れたそうです。ご本人いわく、「中に入ってみると障がいがある子もない子も皆、それぞれ好きに遊べる空間作りをされていたのです。おもちゃの貸し借りや順番に並べなくても誰も怒らないし、お互いさまだね。そんな事もあるよねーとあたたかく見守ってくれる雰囲気」だったそうで、「うわー、こんな素敵な広場があるんだな。いつか、私もこんな素敵な場所を作ってみたいなと思った」とのことです。そう思い立ってから8年が過ぎ、昨秋からこの場所で月1回の土曜日に開催されています。

また、運営については、玩具会社「株式会社バンダイ」の創設者である故 山科直治氏が私財を基金として設立された「日本おもちゃ図書館財団」と「障害のある子どもたちに、おもちゃの素晴らしさと遊びの楽しさを」との願いから始まったおもちゃ図書館の活動のネットワークを組織し情報の共有や交流を目的に設立された「おもちゃの図書館全国連絡会」の支援も大きいそうです。

この日は主旨に賛同されたある児童発達支援放課後等デイサービスの施設の方がバルーンハウスを貸してくださったとのことで、室内いっぱいにバルーンの滑り台が陣取っていました。訪れた子どもたちは全身を使って遊ぶことができて楽しそうでした。保護者の皆さんも安心安全に見守ることができ、外遊びができない雨の日にはぴったりのおもちゃでした。小学生以下のお子さんの子育てをされている方は、親同士で子育てや発達の悩みを相談したり、情報交換の場としても利用できる「toi toi toiおもちゃ図書館」へ親子で遊びに来ませんか。

そのっこ夕やけ食堂

令和7年5月9日 金曜日

尼崎市ひと咲きプラザから北へ少し歩き、阪急神戸線の踏切をこえると「喫茶セピア」があります。ここで毎月第2・4金曜日に子ども食堂「そのっこ夕やけ食堂」が開催されます。主催は「そのっこ夕やけ食堂ボランティアグループ」、メニューは第2金曜日はカレー、第4金曜日は当日のお楽しみです。参加費は中学生まで無料、高校生以上は100円で参加できます。オープンは夕方4時、晴れの日は敷地内にテーブルとイスが並び、屋外で食事をしてピクニックのように過ごせるスペースがあります。

今日はあいにく曇り空からぽつぽつ雨が降ってきました。ボランティアスタッフの方は会場にやって来る子ども達のために、食堂が終了するまでの2時間ずっと道路に立ち続けています。車の往来に子ども達が巻き込まれないよう、雨の中、傘を持って見守っていました。調理スタッフは早くに集まり、大量のたまねぎ、じゃがいも、にんじん、お肉をカット、慣れた手さばきとチームワークで大鍋いっぱいのカレーを仕上げます。部屋中にカレーの香りがただよう中、夕方5時の食事提供まで子ども達は室内でカードゲームをしたり、おしゃべりしていました。いよいよ熱々のカレーが登場すると、いつも参加している子どもが「ここのカレーは美味しいねん!」とCSWに教えてくれたり、「今日はおかわりできる?」と遠慮がちに男の子が聞いたり、「美味しい!カレーに何を入れてるんですか?」とお母さんがスタッフに尋ねたりしながら、皆さん残らずカレーをたいらげていました。外から入りやすい雰囲気と、気軽に声をかけられるスタッフがいるせいでしょうか、初めて参加した親子連れが3組ありました。雨の中やって来て、子ども達が美味しそうにカレーをほおばる姿を見ると、お母さんの表情もゆるみますね。最後は子どもたちお楽しみのデザート、今日はアイスクリームを頂き、嬉しそうに持って帰りました。

「そのっこ夕やけ食堂」はオープンから10年目になります。オープン当時、子ども食堂がどのような場所かあまり知られていなかった頃から、ずっと地域の子ども達を支え続けています。今も長期休暇中、子ども達の食の支援と見守りを続けていただいています。地域の信頼が厚く、子ども達の安全・安心な居場所として参加者が増えたことから、今回から来場順に番号札を渡していました。次回は5月23日金曜日に開催です。

PLAZA DE CAFE TIME 立花南生涯学習プラザ

令和7年4月24日 木曜日

立花南生涯学習プラザは山手幹線沿いにあり、となりに立花小学校、立花幼稚園、そして大西保育所が並んでいます。誰でもわかりやすい場所にあり、施設に入ると1・2階が吹き抜けで、とても開放感があります。1階にあるフリースペースはガラスドアの向こうにテラスと芝生が見え、明るい雰囲気です。このフリースペースは交流や一息つける場所として子どもから大人まで、どなたでも利用できます。ここで毎月第4週目の夜、中高生の為のカフェPLAZA DE CAFE TIME(プラザ・デ・カフェタイム)が開催されるということで、CSWがお邪魔しました。

PLAZA DE CAFE TIMEは夜6時から8時までオープン、店主が飲み物とお菓子を中高生に無料でふるまっています。店主は日替わりで立花地域課の方が担当、カフェオレやアイスティー、カルピス等、そして豆から挽く本格コーヒーやベトナムコーヒーまで珍しい飲み物も用意していました。

夜のプラザは徐々に夕闇につつまれ、室内の明かりがほっこりとして、昼間の喧噪もなく落ち着いた雰囲気です。日中とはうって変わったフリースペースに中高生がぽつぽつとやって来ました。すでに店主と顔見知りの中学生は、好きなドリンクを注文し、お菓子を選びます。店主の何気ない声掛けややりとりは、近所の優しいお兄さん!話がポンポンはずみます。初めて参加した子どももすぐに打ち解け、店主に話しかけていました。教材を広げて黙々と勉強する中学生、友達三人でおしゃべりに夢中の女子、外国語を練習中の若者など、同じ空間でそれぞれが自由に過ごしていました。このような場所はまさにカフェ!とても心地いい時間です。

スタッフのお話によると、令和4年に新プラザがオープンした頃から始め、自習室に備えたメッセージノートに残された高校生の言葉から生まれたカフェだそうです。その当時から来てくれた子ども達が進級、進学をしていく姿をみていると感慨深い、と話していました。中高生が大人になってもPLAZA DE CAFE TIMEを訪れ、今度は子ども達のために店主になってくれるかも知れませんね。

次回は5月、お近くの中高生の皆さん、ほっこりしに来ませんか?

歌と音楽の幸せコンサートin園田withつながるまるしぇ -ヤングケアラーについてー

令和7年4月20日 日曜日

すっかり春の陽気に包まれ、園田東生涯学習プラザの周りは満開のれんげ畑が広がっています。今日はここで「第3回歌と音楽の幸せコンサートin園田」が開かれました。ちょうどお昼ごろに会場を訪れると、お弁当やカフェのお店が並ぶマルシェに多くの人が集まっていました。その他にも手作り雑貨やリラクゼーション、子育て家庭に嬉しい子どもの遊び場コーナーもありました。3階ホールではコンサートが行われ、13時から園田中学校吹奏楽部のオープニング演奏が始まりました。ホールは満席の観客であふれ、「アンパンマンマーチ」やYOASOBI、「明日があるさ」など大人から子どもまで楽しめる楽曲を披露してくれました。

演奏の後は地域情報交流タイムです。「地域の課題をみんなで一緒に学ぼう!」と題して「ヤングケアラー」について対談がありました。お二人は共に元ヤングケアラーで現在はヤングケアラー支援の活動をしています。語り手の方はこれまでの経験から、当時の胸の内や寄り添ってくれた人について語りました。専門職や行政の方に相談することのむずかしさ、地域の人に望むこと、そしてヤングケアラー支援を始めるきっかけとなったユース交流センターとの出会いなど、当事者の視点から伝えてくれました。子ども達に自分の時間がもてる場所や機会があれば自分を大切にできる、と考え今の活動をしているとのことです。

またヤングケアラーにとどまらず広くこども・若者支援の活動・協力をしています。その一つが「生きづらさと孤独に寄り添える漫画を制作して若者に届けたい!」のクラウドファンディングです。これまで出会えなかった、繋がれなかった若者に漫画でアプローチする新しい手法です。下記URLをご覧ください。

尼崎市でもヤングケアラー支援として相談支援業務、そしてヤングケアラーピアサポート事業等を行っています。「子どもの育ち支援センターいくしあ」は地域の皆さんから広く子育ての相談を受け付けていますが、ヤングケアラーに関するご相談も受け付けています。またヤングケアラーピアサポート事業では当事者の子ども・若者が集う居場所を設けています。もし身近にいる子どもさんやご家庭で気になる子どもさんがいらっしゃれば、子どもの育ち支援センターいくしあ、あるいは北部・南部こども家庭支援担当へご相談ください。

フリースクール合同説明&相談会

令和7年4月19日 土曜日

尼崎市女性センタートレピエで「フリースクール合同説明&相談会」が開かれました。

行きしぶり・不登校の子ども達の多様な学びの場を知ってもらうために、尼崎フリースクール合同支援者の会が主催しました。第一回目は令和6年11月30日にアマネスト開明庁舎で行われ、二回目となる今回は北部での開催、女性センタートレピエが会場となりました。会場入口には各フリースクールの案内パンフレットがずらりと並び、参加者はスクールの詳しい資料が一度に手に入ります。今日は尼崎市長も来られ、冒頭に挨拶があり、市長の想いと尼崎市の取組みを話していただきました。なお、尼崎市ではフリースクール等利用支援補助金が昨年度設けられました。

続いて市内各地のフリースクールや塾、計8校がプレゼンテーションを行いました。「大切にしていること」「子ども達のようす」「一日のスケジュール」「行事やイベント」など個性あふれるフリースクールの特徴を、代表の方がスライドや画像・動画で伝えます。一対一で生徒と向き合う学習支援から、生徒が自由に好きなことに取り組むスクールまで、教室や施設、カリキュラムも多種多様です。最後に尼崎市教育委員会から不登校児童・生徒の学校内支援、そして学校外の支援の説明がありました。安心できる居場所であり、交流の機会であり、学びの場であるフリースクール、そして教育委員会の取組みをさらに詳しく知ってもらうため、プレゼンテーションのあとは各ブースで個別相談をします。この時間はフリースクールの質問だけでなく、進路や子育ての悩みごとも聞いて頂けます。ここでなら気兼ねなく、話ができますね。

不登校やひきこもりの児童の保護者の方にとって、フリースクールの情報は大切で、今回のように一度に、かつ直接フリースクールの方から説明が聞けて、相談ができる場があるのはとても助かります。子どもに最適な学習の場、居場所となるスクールを見つけたい、と願いますが、多くのフリースクールを訪問するのはたいへんです。「フリースクール合同説明&相談会」は別の地区でまた開催予定とのことです。お近くで開催の際はぜひお立ち寄りください。

Hyggeでふくる

令和7年4月1日 火曜日

巷では、真新しいスーツに身を包んだ新入社員と思しき人々が行き交う、新年度スタート初日のこの日、阪神尼崎ユースセンターHyggeでのイベントを見学に行きました。「チャリティショップふくる」さんが一日限定でHyggeに出店し、訪れた子どもたちは気に入った洋服や服飾雑貨をプレゼントしてもらえるというものでした。また、メイクイベントを中心に活動する「How to Make」さんも参加し、ヘアメイクとネイルのブースを作り、服とメイクでおしゃれをトータルに楽しもうという企画です。

春休み中の午後2時からとあって、たくさんの子どもや若者たちが来ていました。Hyggeは、小上がりスペースが大半を占めているのが特徴で、普段から子どもたちは靴を脱いで床の上に座ったり寝そべったりしながら、カードゲームを楽しんだり、ハンモックで遊んだりしています。今日は、同じスペースに洋服のショップが出現し、メイクとネイルのブースが追加され、洋服、雑貨、メイク、ネイルの各アイテムが置かれ、興味津々の女の子たちが集まっていました。選んだ洋服に着替えて、ヘアメイクとネイルを施してもらった子は、終始明るい雰囲気でスタッフと話していました。選んだカバンをその場で使い始める子もいたり、ネイルは担当スタッフに手伝ってもらう子もいれば、友達同士で塗りあっている子もいて、皆さん思い思いでその場を楽しんでいました。

このイベントを企画したHyggeのスタッフの一人は、普段から自分で自由に使える時間やお金がない子どもたちにとって、いろんな服が選べたりおしゃれができたら楽しいだろうなと考えていたといいます。尼崎市立ユース交流センターに来ている若者たちがボランティアで「ふくる」の集荷センターで仕分けの作業を手伝ってくれたり、「How to Make」の主催者は専門学校生ですが、ユース交流センターに高校生の頃から通っていて、自分でできる若者支援を続けているなどのご縁があって、声がけをして、今回のイベント開催につながったそうです。

昨年8月三和本通商店街にオープンしたHyggeですが、もうすっかり地域に溶け込んでいるようで、商店街のほかの店主さんが来てくださって様々なコラボレーション企画を実施しているようです。次はどんなイベントがあるのか楽しみでなりません。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども青少年部 こども青少年課

〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階

電話番号:06-6423-9996

ファクス番号:06-6409-4355