道路交通法の改正

印刷 ページ番号1005372 更新日 2026年1月7日

令和8年4月より自転車の交通違反に反則金が科されます!

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(通称:青切符)が導入されます

令和8年4月1日より、自転車の交通違反に反則金を課す「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入されます。

青切符とは、自転車で反則金を納付すれば刑事罰が課されなくなる制度です。これにより手続きが簡易迅速化され、より実効性のある違反処理を行う制度です。

青切符の対象

16歳以上(運転免許の有無は問わない)

対象となる反則行為

113種類

主な反則行為と反則金額

|

反則行為 |

反則金額 |

|---|---|

| 携帯電話の使用 | 12,000円 |

| 遮断踏切立入 | 7,000円 |

| 一時不停止(指定場所一時不停止等) | 5,000円 |

| 信号無視(赤) | 6,000円 |

| 右側通行など(通行区分違反) | 6,000円 |

| 無灯火 | 5,000円 |

| 並進禁止違反 | 3,000円 |

| 二人乗り(軽車両乗車積載制限違反) | 3,000円 |

| 傘さし運転(公安委員会遵守事項違反) | 5,000円 |

酒酔い運転・飲酒運転や妨害運転、携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合は、これまでどおり赤切符が交付され、刑事手続きが行われます。

参考

令和6年11月より改正道路交通法が施行されます!

自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化

令和6年11月1日より自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

対象となるのは「自転車運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」です。

自転車運転中にスマートフォンなどを手に持ち、通話する行為や画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外

【罰則】

6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転のほか、自転車に乗る人への酒類の提供や酒を飲んだ人へ自転車を提供する行為に対して新たに罰則が整備されました。

【罰則】

違反者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

自転車の提供者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります

交通の危険を生じさせるおそれのある危険行為を繰り返し行った者は自転車運転者講習制度の対象となり、「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」も講習制度の対象となります。

- 講習手数料:6,000円・講習時間:3時間

- 受講しなかった場合、5万円以下の罰金

令和5年7月1日より改正道路交通法が施行されます!

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について

令和5年7月1日より、「特定小型原動機付自転車」という車両区分が新たに設けられ、交通方法等に関する規定が施行されます。これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」に分類されることとなり、新たな交通ルールが適用されることとなります。

電動キックボードなどに乗るときは、運転者が守るべき交通ルールをしっかりと理解した上で乗るようにしましょう。

特定小型原動機付自転車の主な交通ルールは、下記のリンク先で確認できます。

注:令和5年7月1日までは、現行の道路交通法に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

主な改正点

- 最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」とする。

- 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要しないこととし(ただし、16歳未満の運転は禁止)、ヘルメット着用を努力義務とする。

- 特定小型原動機付自転車は、車道通行を原則とする。

- 特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道(自転車通行可の歩道に限る。)等を通行することができることととする。

- 交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする。また、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講を命ずることとする。

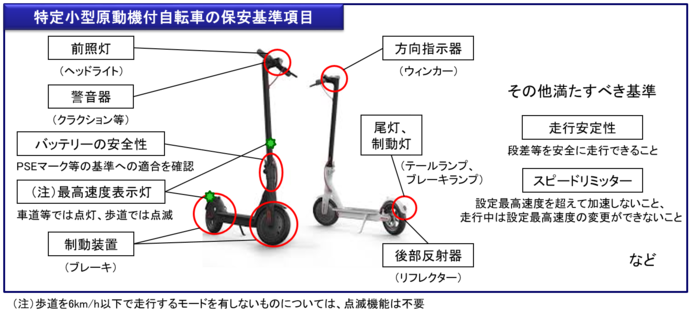

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、次の基準に該当するものをいいます。

【車体の大きさ】

長さ:190センチメートル以下

幅 :60センチメートル以下

【車体の構造】

- 原動機として、定格出力が0.6キロワット電動機を用いること

- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと

- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

- クラッチの操作を要しない機構がとられていること

- 道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯が備えられていること

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはなりません。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

ナンバープレートの装着・自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は、ナンバープレートを取り付けなければいけません。市への届出が必要となります。

また、自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。

令和5年4月1日に改正道路交通法が施行されました!

自転車乗用中におけるヘルメット着用の努力義務化

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日より、幼児や児童、高齢者に限らず、

自転車を運転する全ての人に対し、ヘルメットの着用が努力義務化されました。

警察庁によると、自転車事故による死亡者の約6割が頭部に致命傷を負っています。

また、ヘルメットを着用をしていない場合、ヘルメット着用時に比べ、

致死率が約2.2倍高くなります。

ヘルメットは、大切な命を守ります。

自転車に乗る時は、必ずヘルメットをかぶりましょう。

兵庫県道路交通法施行細則が改正されました!

自転車の乗車人員の年齢制限に関する規定改正

令和2年6月30日に兵庫県道路交通法施行細則が改正され、自転車の幼児用座席に同乗させることが出来る子どもの年齢が「6歳未満」から「小学校就学前」までに改正されました。

道路交通法では児童又は幼児の自転車に乗車させるときには、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないと規定されていますので、ヘルメットを着用させて乗せるようにしましょう。

令和2年6月30日に道路交通法が改正されました!

あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」の創設

これまで法律上明確な定義のなかった「あおり運転」を、悪質な道路交通法違反として明確に規定されることとなり「運転妨害罪」が創設されました。他の車両の通行を妨げる目的で行う車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなどが「あおり運転」として厳しい取締りの対象となります。

罰則も3~5年以下の懲役または50~100万円以下の罰金が科されると同時に、妨害運転として1回違反するだけで即免許取消処分を受けることとなります。

| 行為 | 罰則 | 行政処分 |

|---|---|---|

|

通行妨害目的で交通の危険の おそれのある方法により一定 の違反をした場合 |

3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |

違反点数 25点 即免許取消 (欠格期間2年) |

|

上記行為に加え、著しい危険 (高速での停車等)を生じさ せた場合 |

5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |

違反点数 35点 即免許取消 (欠格期間3年) |

■取締り対象となる妨害運転の例

・車間距離を極端に詰める

・急な進路変更を行う

・急ブレーキをかける

・危険な追い越し

・対向車線にはみだす

・執拗なクラクション

・執拗なパッシング

・幅寄せや蛇行運転

・高速道路での低速走行

・高速道路での駐停車 等

自転車の「あおり運転」も危険行為として規定

自転車利用者が規定の違反行為を3年間に2回以上違反すると、自転車の安全講習の受講を義務付けられていますが、自転車のあおり運転についても危険行為として新たに規定されました。

自転車運転者講習をの対象となる危険行為(15項目)は次のとおりです。

・信号無視

・通行禁止違反

・遮断踏切立ち入り

・通行区分違反

・安全運転義務違反

・酒酔い運転

・指定場所一時不停止等

・歩道通行時の通行方法違反

・交差点安全進行義務違反等

・交差点優先者妨害等

・環状交差点安全進行義務違反等

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・制御装置(ブレーキ)不良自転車運転

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

・他の車両の妨害運転(あおり運転) ⇒ 今回新設

令和元年12月1日に道路交通法が改正されました!

運転中の「ながらスマホ」が厳罰化

自動車及び原動機付自転車などの運転中にスマートフォン等の画面を見たり、操作する、いわゆる「ながらスマホ」は、もともと道路交通法で禁止されており、違反した場合には罰則が設けられていました。

しかし、近年、「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にあることから、令和元年12月1日より、運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則が強化されました。

主な改正点は次のとおりです。

携帯電話使用等により交通事故などの交通に危険を生じさせた場合

罰則 1年以下の懲役又は30万円の罰金

反則金 適用なし(非反則行為となり刑事罰の対象)

違反点数 6点(即免許停止)

携帯電話等を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)

罰則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

反則金 大型車 25,000円

普通車 18,000円

二輪車 15,000円

原付車 12,000円

違反点数 3点

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 携帯電話使用等により 交通の危険を生じさせ た場合 (交通の危険) |

【罰則】 3月の以下の懲役または 【違反点数】2点 |

【罰則】 1年以下の懲役または 30万円以下の罰金 【反則金】 非反則行為となり 刑事罰の適用 【違反点数】6点(即免許停止) |

| 携帯電話の使用等 (保持) |

【罰則】 5万円以下の罰金 【違反点数】1点 |

【罰則】 6月以下の懲役または 普通車 18,000円 |

道路交通法の改正

平成25年12月1日に道路交通法が改正・施行されました。

平成25年中に尼崎市内で発生した交通人身事故の約4割が自転車が関係する事故です。

特に、自転車対歩行者の交通事故は10年間で1.5倍増加しています。

この状況を改善するため、自転車の利用に関する規定などが新たに整備されました。

主な改正点は次の通りです。

自転車の危険な運転を防止するための講習に関する規定〈平成27年6月1日施行〉

信号無視や遮断踏切内への進入など悪質な違反を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に講習を義務付ける制度が設けられました。受講命令違反者には5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転者講習対象となる危険行為(14項目)

(1) 信号無視(道路交通法第7条)

(2) 通行禁止違反(道路交通法第8条第1号)

・道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を自転車で通行する行為

(3) 歩行者用道路における車両の通行義務違反(道路交通法第9条)

・自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車通行する際に、歩行者のそばを徐行しないなどの行為

(4) 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)

・車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為

(5) 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)

・自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為

(6) 遮断踏切への立ち入り(道路交通法第33条第2項)

・遮断機が閉じたり、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っている時に踏切へ立ち入る行為

(7) 交差点での優先道路通行車妨害など(道路交通法第36条)

・信号のない交差点等で、左から進行してくる車両や優先道路などを通行する車両等の進行を妨害するなどの行為

(8) 交差点右折時の通行妨害など(道路交通法第37条)

・交差点で右折するときに、直進又は左折しようとする車両等の進行を妨害する行為

(9) 環状交差点での安全進行義務違反など(道路交通法第37条の2)

・環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為

(10) 一時停止違反(道路交通法第43条)

・一時停止の標識のある場所で、停止線の直前で一時停止せず進行する行為

(11) 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)

・車道よりを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為

(12) 制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転(道路交通法第63条の9条第1項)

・ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する行為

前輪・後輪のいずれかにしかブレーキのない自転車で走行する行為も違反です。

(13) 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)

・酒に酔った状態で自転車を運転する行為

(14) 安全運転義務違反

・ ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為

・ 傘さし運転や携帯電話やスマートフォン等を操作しながらの運転で事故を起した場合も、安全運転義務違反になることがあります。

検査と応急措置命令などの規定

警察官が自転車を停止させブレーキを検査し、運転者に安全のための措置を講ずるように命じた際、応急の措置ができないと認められる場合は、自転車の運転をやめるように命じることができるようになりました。 検査を拒否した人及び命令違反者には5万円以下の罰金が科されます。

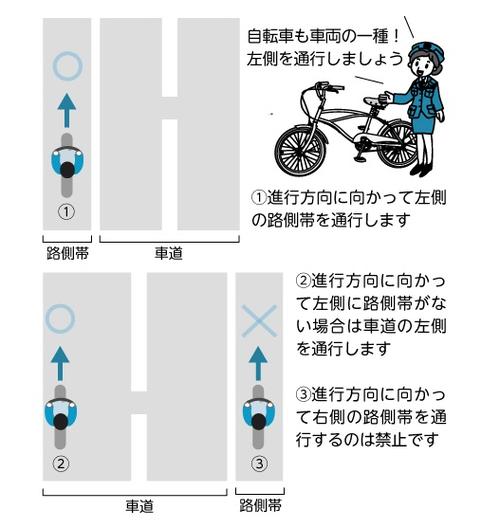

自転車で路側帯を通行する際の規定

自転車を含む軽車両は、これまで左右いずれの路側帯も走行できましたが、「左の路側帯」の走行に限定されました。

路側帯とは、歩道がない道路などに設置され、基本的に歩道と同様に扱われる帯状の道路のことです。 違反者には3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金が科されます。

受講者命令違反者には5万円以下の罰金

検査を拒否した人及び命令違反者には5万円以下の罰金

違反者には3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階

電話番号:06-6489-6502

ファクス番号:06-6489-6686

メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp