令和7年(2025年) 5月の尼活日記

印刷 ページ番号1040740 更新日 2025年6月3日

5月31日(土曜日)体育協会総会・懇親会

体育協会の懇親会にお招きいただきました。

スポーツ分野は、部活動の地域移行(展開)を中心に大きな変革期にあります。

先生の過重労働・働き方改革が大きな課題となって久しい中で、ベテラン世代の引退、若手世代は夫婦共働きが前提、学校事故等に対するリスク対応の強化等の背景から、先生方の「奉仕の精神」を前提にした部活動の維持が、今後、難しい状況となっています。

一方で、これまでのスポーツの発展における部活動の役割は極めて大きく、だからこそ、これまで改革がなかなか進まなかった分野でもあります。

その意味では、今、スポーツ庁が進めている「部活動の地域展開」は、戦後最大の部活動改革であることは間違いありません。

将来的には、「教員(部活動顧問)」という職業以外にも、子どもにスポーツを教える「指導者」という職業が、もっと確立されていかなければならず、そのためには、一定の経済的負担も必要で、そこに対する個人・行政の理解がポイントになると思っています。

また、そうした裾野を発展させていくためには、各分野のプロスポーツの世界も、サッカーと同様、地域クラブを前提としたリーグの発展・成長を進めていかなければなりません。

行政は、そうした取組をインフラ面から支えるという役割も担っています。

小田南公園の市民球場がリニューアルされましたが、今後、ベイコム体育館の長寿命化(設備、トイレ等の改修)、陸上競技場の改修なども予定されています。

新たにスケートパークができ、大庄地区には、フットサルコートも予定されています。

武庫体育館に続き、大庄体育館の整備も控えています。

各学校の体育館のエアコン等も整備していかなければなりません。市立尼崎高校の第2グラウンドの整備も進んでいます。

全てを満足な環境に、というわけにはいきませんが、できるだけ、各競技に目を配りながら、環境整備を進めていきたいと思います。

5月30日(金曜日)A-LAB展覧会

A-LAB(えーらぼ)で開催されている Exhibition Vol.47「ロックと演歌(仮)」。

ロックと演歌のように趣の異なる作風の二人の芸術家、池原悠太さんと、Omult.Venzer(オマルトヴェンザー)さんがコンビを組んで展示されています。

池原さんの作品は、日本画と写真、デジタルアートなどが混ざったような作品で、オマルトヴェンザーさんの作品は、何とも滑稽な造形作品が複数展示されています。

現代芸術は音楽でも絵画でも、素人には理解するのが難しく、ちょっと疲れる場合もありますが、今回の作品は、楽しく見ることができます。

6月22日まで開催されています。お散歩がてらにぜひお立ち寄りください。

5月29日(木曜日)経営者協会 春の総会

経営者協会は経団連の地域組織の役割も担っており、賃上げや労働政策などでは、経営サイドの視点から、重要な役割を担われています。

また、本市の労働関係の事業の普及促進にも関わっていただいています。

市の子育て支援施策や地域福祉政策は、企業活動と表裏一体の関係にあります。

子育て支援で自治体が面的に関与する側面、そして企業側が企業努力として関与する側面、それぞれあります。

特に子育て支援環境の充実や子育てと仕事の両立は、企業の理解なくしては実現できません。

そうした役割分担について、市とも共通認識を持ちながら取り組みを進めることが大切です。

今年度も、お互いの役割を認識しながら地域の発展に力を合わせて取り組んでいければと思います。

帰りがけに、念願の阪神軒!

最高に美味しかったです。

5月27日(火曜日)AMAフレンドシップ事業覚書締結

5月26日に、奄美群島12市町村で構成される広域事務組合と尼崎市との間で、教育交流等を行うための「AMAフレンドシップ事業」実施にかかる覚書を締結しました。

高度成長期に、奄美群島から多くの方が尼崎に移住し、関西の経済発展を支えてきました。

郷土会の数は今も市内随一で、尼崎市内での物産展の開催など地域活性化に多大なる貢献をされています。

そのような経緯から、尼崎と奄美群島各市町村で協力して、教育交流や物産展をこれから実施していきます。

奄美大島での協定締結後は、徳之島に移動をし、世界遺産センターや物産関係の施設、各町の学校訪問などもさせていただきました。

各町役場の地域振興に対する強い思いとホスピタリティ精神もしっかりと伝わりました。

この事業を通じ、尼崎でさらに奄美の認知が広がるとともに、尼崎の子供が奄美群島を訪問し、奄美ならではの素晴らしい体験ができることを期待したいと思います。

5月25日(日曜日)水防工法訓練

雨の季節です。

これからの季節は、本市の危機管理・河川管理・下水道管理部局などは、天気予報と睨めっこになります。

消防団の水防工法訓練も行われました。

河川越水の場合に備えて、土嚢の積み方などを学び、実践に向けて訓練する場です。

今年は園田地域が優勝。おめでとうございます。

「総合治水」という概念があります。

「ながす」「ためる」「そなえる」という三つの概念で構成され、「ながす」ための護岸工事や河床掘削だけでなく、皆で「ためる」(各家庭などでの貯留タンク、浸透性の高い雨水桝や駐車場、校庭や公園での貯留など)取組を行い、そして、何かあったときに「そなえる」対応と、それぞれの視点が必要となります。

地域で治水を担うことも消防団の大切なお仕事です。

「そなえる」取組を中心にしつつ、地域での治水の取組も広げていければと思います。

皆さん、お疲れさまでした。

5月23日(金曜日)中核市市長会

本日は、中核市市長会のため、日帰りでの東京でした。

来年度予算に向けた要望は、国の骨太の方針が策定される6月頃までに概ねの方向性を確定させ、8月以降の予算編成、そして年末の予算案取りまとめに向けて働きかける必要があります。

並行して、その後を見据えた様々な議論もなされます。

分野別のプロジェクト会議では、不登校・いじめ対応の課題に対する各自治体の取り組みも共有され、議論がなされました。

中核市市長会は、似たような規模の自治体が集まるため、課題意識も共有しやすい利点があります。

実務的な議論をしっかりと積み上げ、要望に繋げていきたいと思います。

5月22日(木曜日)議会最終日

議会最終日。

市議会議員の皆様にとっては、任期中、最後の議会でした。

今任期でご勇退を表明されている議員もいらっしゃいます。

北村議長もそのお一人。議場での最後の挨拶を伺いながら、込み上げるものがありました。

市民の皆様から厳しいご指摘をいただくお仕事ではありますが、それぞれの立場から、地域を大切にして長らく活動されてきた方ばかりです。

戦友が去るような気持ちがして、大変寂しく思いますが、皆様の思いを引き継ぎ、尼崎市政をしっかりと前に進めていきたいと思います。本当にお世話になりました。ありがとうございました!

5月22日(木曜日)市議会定例会閉会

第26回市議会定例会が閉会しました。

今年は、市議会議員選挙が控えているため、通常より一か月程度早いスケジュールでした。

年度当初の定例会のため、予算議案(一般会計)はありませんでしたが、条例など、大切な案件を多くご審議いただきました。

1.学びの多様化学校「尼崎琴葉中学校」の設置管理条例

→来年度開校を目指し、着実に準備を進めてまいります。

2.尼崎市住環境整備条例の一部改正

→保育所等と近隣建築物の調和的な開発が実現できるようにするための条例です。お互いコミュニケーションを図り、納得できるような形で開発ができるような仕組みとなるよう運用してまいります。

3.尼崎市空家空地等対策の推進に関する条例

→空家だけでなく空地も対象とし、適正な管理と空家空地の増加抑制策(早めの指導・助言や、必要とされる場合の勧告・命令等)を講じていくための根拠を整備。

可決いただいた条例等については、市民の皆様への周知も含めて、確実に運用できるようにしてまいります。

5月20日(火曜日)定例記者会見

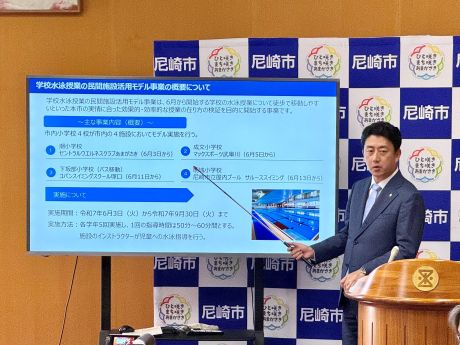

定例記者会見で発表した「学校水泳授業の民間施設活用モデル事業」。

温暖化と熱中症対応の厳格化等による水泳の時数確保の難しさ、夏休みのプール開放の担い手の不存在、教員によるプールの水質等管理等の負担軽減(循環型でないプールも多くあります)、老朽化するプールの建て替えコスト等の様々な背景を踏まえ、子どもたちへのより充実した環境でのプール指導を実現する観点から、市内小学校4校で、民間施設と連携した水泳授業を実施します。

民間施設までの移動(徒歩・バス)や、水泳指導の方法など、あらゆる観点から実証をしていきたいと思います。

全国で決して珍しい取組ではなくなっていますが、民間施設と連携した新たな手法の開発となるため、学校現場では様々な不安もあると思います。

実証事業を通じて、課題を丁寧に検証をしながら方向性を見定めていきたいと思います。

5月20日(火曜日)各団体総会

5月は様々な団体の年度初めの総会シーズンです。

あちこち顔を出させていただきますが、単に挨拶をするだけでなく、様々な立場の方のご意見を伺うことをできる限り心掛けています。

・学校の多目的利用は望ましいが、消防法等の規制があり、そこのハードルをどう乗り越えていくか

・デザインビルド方式とPFI方式の発注方式の受注側から見たメリットデメリット

・これからの尼崎市公設地方卸売市場の位置づけ(大阪市中央卸売市場とのすみ分け)

・近郷野菜が地方卸売市場に多く集まるような仕掛けづくり などなど

課題を聞いて右から左へと流すだけではいけません。一方で、現場の課題を聞かずして、利己的になって、空理空論で政策を考えることは、もっとよくありません。

市民全体の利益を中心に置きながら、それと各分野の振興がどう両立できるのか。ここを考えていくのが私の仕事です。

足りない知識や難しい課題は、職員と一緒に議論し、考えていくことも大切です。

とっても時間が足りませんが、「常に前進」の姿勢で、課題に向き合っていきたいと思います。

5月18日(日曜日)10万人わがまちクリーン運動

暑い中「10万人わがまちクリーン運動」にご協力いただいた皆様、ありがとうございました!

おかげさまで、今年もたくさんのゴミを回収することができました。

私は武庫之荘駅前の清掃に参加。

清掃をしながら、参加者の皆様ともおしゃべりをし、武庫之荘への思いなど、いろいろとお伺いさせていただきました。

5月18日(日曜日)あまがさき環境オープンカレッジ総会

「あまがさき環境オープンカレッジ」総会。

名前の通り、「環境」について、「オープン(開かれた)」な形で学ぶ場(カレッジ)です。

市民中心に運営され、個人・団体など、様々な主体が参画し、「エコあまフェスタ」の開催や日々の環境活動をしています。

学校での環境教育にも積極的に支援をいただいています。

企業や行政と対立する形での環境活動から、市民と行政・企業が協力しながら環境活動を考える時代へと変化してきています。

就業期間の長期化、共働きの増加などにより、社会貢献活動に時間を割ける方々が少なくなってきています。

一方で、株主説明責任等の観点から、企業のSDG'sの取組に対する姿勢は、大きく変わってきています。

新しい仲間を巻き込んで、市民レベルの環境活動をどう再活性化できるかが、これからのポイントです。

本日は、次の世代に向けた、新たな活動の推進の在り方についても、皆さんとざっくばらんに意見交換させていただきました。

5月17日(土曜日)おやこのラウンジ「Cnopp」竣工式

立花愛の園幼稚園に新たにできたおやこのラウンジ「Cnopp(クノップ)」の竣工式にお招きいただきました。

園の創立70周年記念として、思い切って投資をして作られたとのことです。

子育て支援施設と言えば、本市の「つどいの広場」のように、行政が居場所を設置していることは多くありますが、私立園が、園の利用者以外の親子も対象として、独自に「子育て支援センター」を開設することは珍しいのではないでしょうか。

主に0・1・2歳児(就園前のお子さん)がメインとなると思いますが、子どもの遊びスペースはもとより、カフェコーナーがあったり、また、ゆっくり親御さんがスタッフと相談できるコーナーがあったりと、充実した施設となっています。とにかくおしゃれで温かい雰囲気です。また、子育て支援の専門のスタッフさんも常駐されるとのことです。

行政の目線から見たら「園に入る前」の子育て支援の強化が重要となっています。

尼崎では、人口は増えていないにも関わらず、「世帯数」がずっと増え続けています。つまり、「世帯」単位がどんどんと小さくなっているのです。

小さな世帯が増えているということは、子育てするにしても、周囲に頼る人が少ない・いない可能性も増えていることと思っています。

今回できた「Cnopp」の存在は、行政との連携という視点でも、本当に心強い存在であることは間違いありません。

オープンは6月頃ということですが、今後、立花地域に愛される「おやこラウンジ」(子育て支援センター)として成長・発展することを大いに期待したいと思います。

※写真に映っている素敵なバレリーナは、立花愛の園幼稚園卒園生・ロシアエカテリンブルク国立バレエ団でも活躍された徳島沙綺さん。美しいバレエを披露いただきました。

5月16日(金曜日)ヒメボタル観察会

農業公園で「ヒメボタル観察会」を行いました。

曇っていて街の光が反射していたせいか、少し夜空が明るかったのですが、元気に光るヒメボタルを見つけることができました。

長年手を入れることができていなかった農業公園もいよいよ改修に入ります。

今年度予算を活用し、農業振興の拠点のみならず、自然・環境教育の学習の拠点としても整備を進め、尼崎随一の自然文化豊かな地域を守っていきたいと思います。

5月12日(月曜日)大阪・関西万博

大阪・関西万博へ足を運びました。

停電時の対応等、日頃から密に連携をしている関西電力さんが関わっている「電力館」や出向中の本市職員が関わっている「落合館null²」などを見てきました。

各国のパビリオンを見れば国ごとの考え方や規模の差も実感しますし、企業館を見れば、それぞれの技術のその先を考えるよいきっかけになります。

また、落合陽一さんなどのテーマ館を見たら、各分野の現在地から考えをめぐらすことができます。

産業革命や高度成長期のような明確な未来は見えにくい時代かも知れません。

しかし、複雑化する現代社会にあって、これからの社会や関係性にどう向き合っていったらよいのか考えるきっかけにはなると思います。また、この遺産を、どう後世に残していくのかも大きな宿題と感じました。

せっかく尼崎の近くでの開催です。皆様も現地に足を運び、それぞれの「五感」がどのように感じるのか、「体験」をされるのも良いと思います。

5月11日(日曜日)築地大運動会

若干体調が優れない中ではありましたが、本日も多くの場に足を運ばせていただきました。

暑くなる前に様々なスポーツ関係の大会も始まっています。

築地の運動会は地域主催。昔はどこも当たり前にやっていましたが、今や珍しいのではないでしょうか。

子どもから若手、ベテラン、そして老人会の皆様まで集まっての賑やかな運動会は築地ならではです。

久しぶりに綱引きにも参加しましたが、強く引っ張る動きを日頃していないため、腕がもげそうになりました。

皆さん、それぞれの仕事があるにも関わらず、子どもや地域のために、土日様々な活動をしてくださっています。

このことが間違いなく、地域の活性化やスポーツの裾野拡大につながっています。ありがとうございます。

5月10日(土曜日)富松一寸豆まつり

GWが明けて、各地で様々な活動が本格化しています。

富松地域では「富松一寸豆まつり」が開催されました。地域でしか食されない尼崎の貴重な伝統野菜を地域の皆さんで大切に育てています。

今しか食べられない旬な野菜ですが「一寸そら豆アイス」や「一寸そら豆オイル漬け」として保存がきく加工品も販売されますので、ぜひ皆様に手に取っていただきたいと思います。

そのほかにも、高知系県人会、園田地域でのお祭りなど、各地で賑やかに行事が行われており、尼崎の活気を感じた一日でした。

帰りがけには、前から気になっていた園田駅近くの「上本珈琲店」で一服。園田発の素敵なコーヒー屋さんでリラックスさせていただきました。

5月10日(土曜日)武庫川周辺阪急新駅

今年度からの武庫川周辺阪急新駅の事業化に当たって、国土交通省の幹部の皆様が現地を視察。

地元衆議院議員でもある中野洋昌国土交通大臣、本省都市局長、近畿地方整備局、近畿運輸局の幹部の皆様に対し、地元として事業の実施状況と今後の計画について説明させていただきました。

人口減少の時代に新駅ができるということは全国でも珍しく、尼崎・西宮の力強さを感じます。

一方で、新駅は、単に駅ができるということだけでなく、周辺地域の人の流れが変わるということでもあり、「街づくり」の視点が欠かせません。

自転車や徒歩を中心とした近隣住民の生活を支える駅とすることを目指し、駅周辺の生活利便施設や駐輪場の整備、そして、幹線道路と生活道路の機能分担の明確化・通学路の安全の確保、さらには駅周辺の公園の整備をはじめとする緑の環境の充実も進めていきたいと思います。

尼崎・西宮と阪急電鉄との協力が不可欠な事業です。そして、事業推進のために、国の後押しも重要です。

今年度駅舎等の基本設計を行い、来年度から具体の工事が始まっていきます。

皆で方向性を共有しながら、また、様々な国の補助メニューを効果的に利用させていただきながら、計画通り事業が推進できるよう、市役所挙げて取組を進めていきたいと思います。

5月3日(土曜日)尼崎市立歴史博物館企画展

大阪・関西万博の開催に合わせ、本市歴史博物館では、「にっぽん博覧会ものがたり」が開催されています。

本市の近現代担当の(名物?)学芸員が、長年、日本で開催された博覧会の資料をコツコツと収集してきており、それを企画展として展示しています。

日本最初の博覧会は、明治4年、京都・西本願寺で開催され、その後、京都、東京などを会場に開催されるようになったとのことです。

当初は、国内の珍品寄品等を展示する催しだったようで、昔でいう「文部省博物館(現在の国立博物館)」の管轄だったようです。

「博物館法」という法律がありますが、例えば、水族館や美術館も、この法律の中では「博物館」の一種で、いわば、博物館が専門分化した姿です。

その意味で、「博物館」の走りは、博覧会であったと言えます。

その後、殖産興業の時代に入り、政府主催の「内国勧業博覧会」として、産業振興の色彩が強くなり、規模も大きくなっていきました。

大正時代は、新聞社が主催するなど、地方博覧会も一世を風靡し、娯楽化も進展し、また、戦前・中になると、軍部の関与が強くなり、戦争一色の博覧会へと変わっていったとのこと。

展示を見ていくと、博覧会主催側の動機は、今も昔も変わらず、「インバウンド」、「産業振興」、「地方創生」であることがわかります。

今回は、「万博」に代表される国際的な博覧会に関する展示はありませんが、その礎としての内国の博覧会については、様々な歴史資料に触れることができ、非常に時宜を得た企画展です。

歴史博物館で、博覧会の歴史を学んだ上で、大阪・関西万博を訪れ、博覧会の現代的な意味を考えてみるのも一つの楽しみ方と思います。

6月22日まで開催されています。ぜひ足をお運びください。

5月3日(土曜日)スケートボードパークオープニングイベント

本日、「KCPC木村化工機スケートパーク」が尼崎市内でオープンしました。

このスケートパークは、単に「オリンピック種目になったスケートパークが市内にできた」だけではありません。

構想から実現に至るまで、一貫して「ユース(若者支援)」の取組として行われたところに大きな特徴があります。

「市民(要望側)」対「行政(当局側)」という構図ではなく、「スケートパークが欲しい」という若者の思いとその主体的な行動に対して、市が寄り添いサポートするという手法を採用し、足掛け5年を経て、完成に至ったものです。

この間、若者主体に、他都市調査、法人化、市へのプレゼン、社会実験、クラウドファンディング、設計・施工など、たくさんの苦労をしながら取り組んできました。

スケートパークも、敢えて、シンプルに作られています。

理由を尋ねると、「「セクション」は、できるだけ、参加者と考えながら、一緒に手作りで作っていきたい」とのこと。

こうした発想自体、市が施工主となり、民間事業者に管理の運営委託をしたら出ない発想でしょう。

「市-管理委託」「運営側-お客さん」という二項対立ではなく、「共生」を目指すスケートパーク。

市民に身近な基礎自治体だからこそできたプロジェクトとも言えます。

今後、スケートボードに関わる皆さんが力を合わせて、多くの方に愛されるスケートパークとして成長していくことが楽しみです。

そして、オープニングで滑走した佐竹晃(ひかり)さんは、尼崎在住の12歳。2028年ロサンゼルスオリンピックを目指しています。頑張れ!

このページに関するお問い合わせ

秘書室 秘書課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号:06-6489-6008

ファクス番号:06-6489-6009