空気中のアスベスト濃度の測定について

印刷 ページ番号1023648 更新日 2020年12月1日

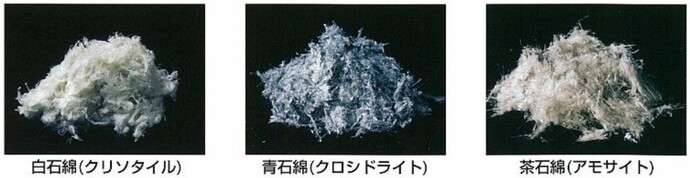

繊維状の天然鉱物であるアスベストは、安価で耐火性、耐熱性、耐摩耗性等に優れているため、昭和30年頃から建設材料など様々な製品に使用されてきました。

しかし、アスベストを吸引することで長い潜伏期間を経て中皮腫や肺がんなどの健康被害が生ずる恐れがあるため、現在ではアスベスト製品の新たな製造・使用等は全面的に禁止されています。

衛生研究所では、環境部局の依頼を受けて平成7年から市内の一般環境における空気中のアスベスト濃度の測定を開始し、その後、環境部局の依頼によりアスベスト除去等工事現場付近においてもアスベスト飛散防止対策が十分であるかを確認するためアスベスト濃度の測定を行っています。

このページでは、最新のアスベスト濃度測定の様子をご紹介します。

(注)測定対象となる場所(一般環境、アスベスト除去等工事現場付近)によっては、このページで紹介する測定法と実際の測定法が一部異なる場合があります。

アスベスト濃度の測定の流れ

当所では、環境省が策定した「アスベストモニタリングマニュアル」に基づいて測定を行っています。

1.サンプリング

測定地点にサンプリング装置を設置して一定の流量で空気を吸引し、サンプリング装置の吸引口に取り付けられたフィルターで空気中の浮遊物質を捕集します。

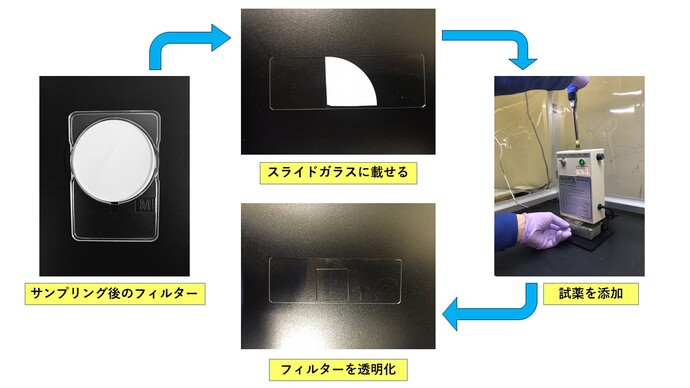

2.フィルターの透明化

吸引口からフィルターを取り外し、4分の1をカットしてスライドガラスに載せ、試薬(アセトン、トリアセチン)を添加してフィルターを透明化します。

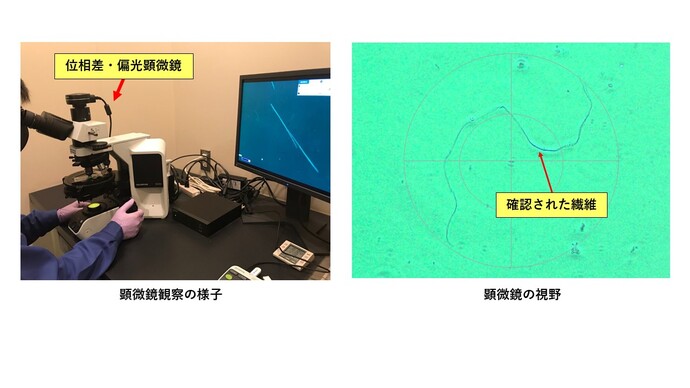

3.繊維状物質を計測

位相差顕微鏡でフィルターに捕集された繊維状物質(注)を計測します。

(注)繊維状物質とは、「長さ5µm以上で幅3µm未満」かつ「長さと幅の比が3:1以上」のものを言います。

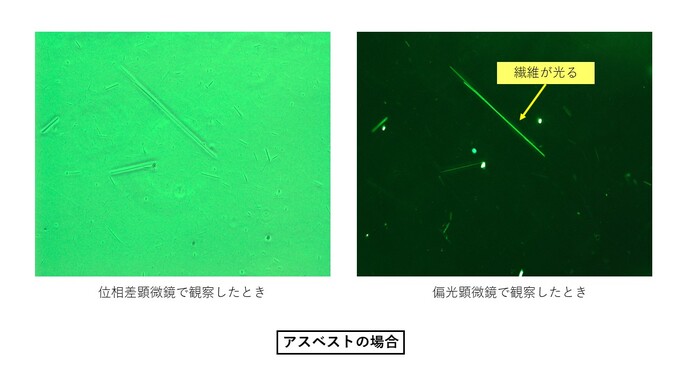

4.アスベスト・非アスベストを判定

アスベストは、偏光(特定の方向にのみ振動する光)に対して特有の光学的性質(複屈折性、消光角、伸張性等)を示す性質があるため、偏光顕微鏡に切り替えて繊維状物質の光学的特性を観察します。

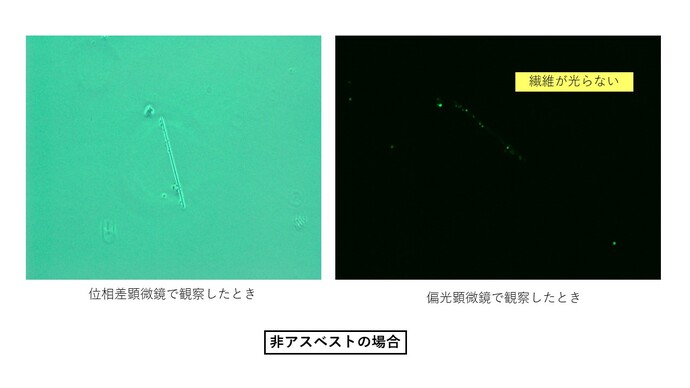

光学的特性の観察結果や繊維の形態を総合的に見てアスベスト・非アスベストの判定を行います。

例)光学的特性(複屈折性)の観察の様子

繊維を回転させながら観察すると、複屈折性を持たない非アスベストの場合は繊維がどの方向を向いても暗いままですが、複屈折性を持つアスベストは繊維が360℃回転する間に4回明暗を繰り返します。

5.アスベスト濃度を算出

サンプリングで吸引した空気量や顕微鏡で計測されたアスベスト繊維数等をもとにアスベスト濃度を算出します。

吸引空気量が300Lで顕微鏡により計測されたアスベスト繊維数が5本の場合の計算例

アスベスト濃度(f/L)=961.625(a)×5(b)÷(0.07065(c)×100(d)×300(e))=2.2f/Lとなります。

| a | フィルターの有効面積(mm²) |

|---|---|

| b | アスベスト繊維数(本) |

| c | 計数視野の面積(mm²) |

| d | 計数視野数 |

| e | 吸引空気量(L) |

関連情報

このページに関するお問い合わせ

尼崎市立衛生研究所(保健局 保健部 衛生研究所)

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町4丁目4番8号 ハーティ21 5階

電話番号:06-6426-6355

ファクス番号:06-6428-2566