「子育てコミュニティソーシャルワーカー日記」令和4年度まで

印刷 ページ番号1039981 更新日 2024年12月2日

子育てコミュニティソーシャルワーカー日記

尼崎市子育てコミュニティソーシャルワーカー(以下、CSW)は、尼崎市子どもの育ち支援条例に基づき、地域で子どものための活動に取り組んでいる方々や、これから取り組もうとされる方々が活動しやすいように情報提供や、交流の場を設けるなどの支援に取り組んでいます。日ごろの活動を紹介するブログを平成25年1月よりスタートしました。活動シーン、エピソードなどを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。

MUKOキャンパス みんなのSPRING CAMP 春キャン!!

令和5年3月26日 月曜日 ~ 27日 火曜日

街のあちこちに桜が咲き誇り、外に出るのが楽しみの季節がやって来ました!ちょうど春休みに入った子ども達や地域の方、親子連れが武庫西生涯学習プラザへやって来ます。3月24日金曜日から28日火曜日まで6つのイベントが行われる「春キャン!!」が開催されました。そしてプラザのロビーでは、毎週火曜日に子ども達の放課後の居場所を開催している「ティーンズMUKOカフェ」さんがレストランを開店、27日は「中華丼」、28日はカレーライスを子ども達に無料で提供してくれました。友達と楽しそうにカレーをほおばる姿が見られ、コミュニティルームはとても賑やかでした。

27日のイベント「尼崎オリジナルカードゲームで遊ぼう!」では尼っこおなじみの『ATTF2』(Amagaasaki to the future 2.)で大人も子どもも本気で遊び、真剣なまなざしでカードを取りに行きました。

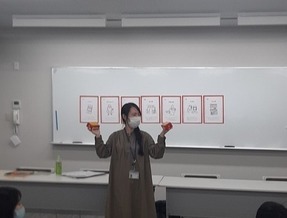

翌日28日に参加した「やさしい日本語講座」は日本に住む外国人の方に必要な情報を伝える方法を教えてもらいました。日常生活で困ったこと、学校や役所からの連絡等、私たちは日本語を使い、日本文化の中で意思疎通を図ります。ですが日本語は世界の言語の中でも難しい言語のようで、「やさしい日本語」を使い、身振り手振りも加え、外国人の方に大切な情報を伝える練習をしました。実際に尼崎市在住の外国人の方に参加してもらい、講師の方の助言をもらいながら、伝えることができました!

3月も末となりましたが、桜と「春キャン!!」で武庫地区の春を楽しみました。

講演会「ソーシャルワーカーとして伝えたいことー入所者と家族の想いー」

令和5年3月5日 日曜日

瀬戸内海に浮かぶ岡山県の長島に二つの国立ハンセン病療養所「邑久光明園」「長島愛生園」があります。今回のハンセン病を考える講演会の講師坂手悦子さんは、長年「邑久光明園」のソーシャルワーカーとして入所者の方に寄り添ってきた方です。当日坂手さんからハンセン病について、そして国策により長期間に渡り偏見と差別を受けてきた入所者とご家族の方のお話をして頂きました。会場は立花南生涯学習プラザ、皆さんが坂手さんの穏やかな語りに耳を傾けておられました。

ハンセン病は慢性の感染症ですが、今では完全に治る病気です。日本では「らい予防法」により長期間隔離政策が続きました。世界的にはハンセン病患者の隔離は必要がなく、外来治療が可能という認識でしたが、日本では1996年の「らい予防法」廃止まで多くの方の人権が奪われていました。

坂手さんのお話から学んだことは、私たちの中にある無意識の先入観、そして悪意のない行為です。そして当事者一人一人が抱える問題が実は社会制度やルールの問題かも知れない、という視点を持つことの大切さも教えて頂きました。

1階のホールではパネル展「麦ばあの島」も開催され、立ち止まり熱心に見入る方たちが多くいらっしゃいました。今後もハンセン病問題を更に理解し、社会に今ある差別・偏見を考えていきたいと思います。

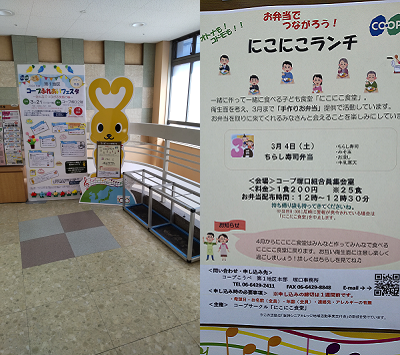

にこにこ食堂に行きました。

令和5年3月4日土曜日にコープ塚口店の2階の集会室で開催されているにこにこ食堂さんに行きました。

ひな祭りの翌日ということでちらし寿司、おひたし、牛乳寒天、みそ玉がメニューでした。 お弁当のおもてにはお雛さん、桃の花を張り付けた注意書きが添えられていました。細かいところにまで気配りがされていました。

コロナ禍で弁当配布に切り替えて実施されていましたが、この3月で弁当配布は終了となり、4月からは参加した子どもたちといっしょに食事を作って、みんなで食べる会食になるそうです。初めて参加させてもらいお手伝いをしましたが、スタッフの方が指示してくださったのでスムーズに動くことができました。

不慣れなお子さんでも、スタッフの方にいろいろと教えてもらいながら作ることができると思います。

弁当配布に来ていた子どもたちも習い事があって、4月は都合が合わないと残念がっているお母さんの姿もありました。

終了時にはスタッフの方々の振り返り会があり、そちらにも参加させてもらいました。 4月は子どもたちが参加しての調理になるので、嘔吐があった時の対処法を再確認されており、次月に臨もうとされているスタッフの皆さんの意欲に、子どもたちが安心して参加してもらえる居場所だと感じました。

弁当配布になってからは参加される方の入れ替わりがあったそうで、また、4月からはどれくらいの子どもたちが参加してくれるのかはまだわかりませんが、参加してくれる子どもたちが増えてくれることを願います。

映画上映会「夢見る小学校」

令和5年3月4日 土曜日

ようやく春の暖かさが感じられた土曜日の朝、小田南生涯学習プラザのホールにぞくぞくと市民の方がやって来ました!当日は話題の映画「夢見る小学校」を観に来られた方で会場は満席、土曜日のお仕事休みということで、ご家族や男性の方の姿が多く見られました。ホールの入り口前にこども達が遊べるスペースも用意され、親子が安心して参加できる優しい上映会でした。

「夢見る小学校」は30年以上前から体験学習を実践している「きのくに子どもの村学園」を中心にこどもファーストな3つの小学校が登場するドキュメンタリー映画です。本当にこんな学校があるんだ!と驚きの連続、子ども達はいつも自分のやりたいこと、夢中になれることをする中で、問題を乗り越える力、生きる力を育んでいました。

上映会後はシェア会が行われ、参加者で映画の感想や意見を語り合う中、松本市長も参加して頂きました。これからの尼崎の教育や「未来の学校」も、大人と子どもが一緒に考え、創っていけたらいいですね。

上映会は翌日5日(日曜日)武庫西生涯学習プラザでも開催されます。

主催の「夢見る小学校上映会尼崎実行委員会」さんは市内で活動されている団体・グループさんの想いがつながって結成され、映画上映が実現したとの事です。素晴らしい上映会、どうも有難うございました。

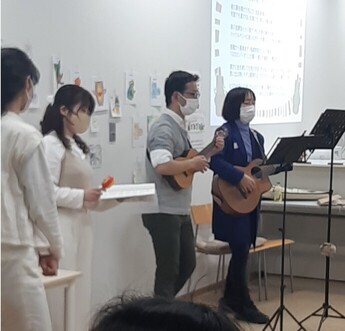

やんちゃんこ劇団が立花にやって来ました!

令和5年2月26日 日曜日

NPO法人やんちゃんこ主宰の「やんちゃんこ劇団」はこれまで2回県立ピッコロ劇場で公演されており、すでに市民の方はお馴染みかと思います。第3回講演会「頭上に爆弾 手には花」はなんと地域の皆さんのもとへやって来ました!会場は立花南生涯学習プラザのホール、当日は多くの親子、地域の方が来られ、開演前のわくわく感と熱気が感じられました。

始めに「じゅんちゃん先生のお楽しみタイム」で次々とバルーンを作り出し、会場のみんなでポンポンとバルーンを回し合いました。会場にいる全員で遊んでいるうちに、なんだか皆がつながったような不思議な感覚が生まれます。

その後いよいよ公演開始、舞台は観劇する皆さんと同じフロアなので、目の前で繰り広げられる演技が迫力満点でした。また俳優さん達の年代はこどもから80代までと幅広く、演技の中に多様な個性とチームの力を感じました。そして戦火に咲く愛と思いやりの花を皆が手に持ち、ラストはとても幻想的なシーンでした。

毎年、素晴らしい舞台を見せてくれる「やんちゃんこ劇団」、今から次の舞台が楽しみです。

こども食堂オリーブ

令和5年2月18日土曜日に長洲本通りの長栄市場にある子ども食堂オリーブに行きました。

雨が降ったり、やんだりと不安定な天気の日となりました。

11時30分からの開始でしたが、寄らせてもらったときは午後1時30分と遅い時間となってしましました。そのなかでも、子どもがどのお弁当にしようかと迷いながら選んでいる姿を見ることができました。

開始時には子どもがたくさん来て、スタッフ2名で対応するのは大変だったようです。

サケ弁当・チーズハンバーグ弁当・助六弁当・芋の天ぷら等バリエーション豊富で、子どもが選ぶのも一苦労するのがよくわかりました。

この日はクラムチャウダーも準備されていて、それを選ぶとフランスパンをつけてもらえるおしゃれな心遣いもありました。

大人の人が前を通ると「子ども食堂をしています。大人の方は300円になります。子ども食堂の支援になります」と呼びかけられていました。

子どもたちにスタッフの方が優しく声かけをされていて、子どもたちも安心して来ているのが伝わりました。

皆川公美子先生講演会「繊細な子どもの可能性を拓く(HSC)」

令和5年2月12日 日曜日

今ゆっくりとHSC(繊細なこども)への関心が社会で広がる中、HSC支援で名高い皆川公美子先生のZOOM講演会&公開質問会が開催されました。主催は武庫地区で長らく不登校のこども達と保護者の支援をしている「タイルカフェ」さんです。今回はサテライト視聴、Zoomで多くの方が参加されました。

HSC(Highly Sensitive Child)は、米のアーロン博士が提唱した概念で、生まれつきとても敏感な感覚、感受性を持った子ども達の事です。生まれ持った特性・資質で、障害や疾患ではありません。私たち人類の20%、つまり5人に1人が備えているもの、そして100種以上の動物にも同様に見られる特性で、種が生き残るための遺伝子の戦略と考えられています。特性は、深く考えを巡らせ情報処理する、過剰な刺激を受けてしまう、感情が動きやすく共感しやすい、些細な刺激を察知する、です。

この特性を強みに変えて活かすこと、そして敏感ゆえに疲れてしまう子どもさんのダウンタイムと心理的安全を作っていくこと、その他様々な実践できる対応方法、子育てのこつを教えて頂きました。同時に自律神経系の働き、身体と心の仕組みも説明して頂き、HSCを深く理解することができました。

皆川先生自身はHSCの子どもさんの母でもあり、「子育てが楽になって欲しい。正しい子育ては無いです。」と、HSCの子育てに悩む保護者の気持ちに寄り添ってくれます。そして社会へ出たHSP(繊細さん)のキャリア形成のサポートも携わっていらっしゃいます。同じ立場から助言や知識、知恵を頂き、保護者の方はもちろん、支援者にとってもほっとできる時間になりました。

「ゆめパのじかん」尼崎市で上映会始まりました!

令和5年1月28日 土曜日

みなさんはプレーパークをご存じでしょうか?こどもたちが好きなこと、やりたい事を自由にできる遊び場です。学年が違っても、障害があっても無くても、学校に行っていなくても行っていても、すべてのこどもの居場所です。

川崎市にある「川崎市子ども夢パーク」、通称「ゆめパ」のドキュメンタリー映画上映会が尼崎こども食堂ネットワークさんの主催で始まりました。当日は尼崎市内4回開催の第1回目、会場の女性センター・トレピエにたくさんの方がいらっしゃいました。「ゆめパ」はNHKドキュメント72時間「“どろんこパーク” 雨を走る子どもたち」でご覧になった方もいらっしゃると思います。映画は「さとにきたらええやん」で西成区の「こどもの里」を描いた重江良樹氏が監督、こどもたちの姿を飾らず、ありのままに映していました。ともすれば大人が「危ないよ」「大丈夫?」と手出し、口出ししたくなる場面もありますが、スタッフや地域の支援者のかたはあくまでこども達が主役、こども達のやりたいことを尊重し、そしてこども達の声をしっかり受け止めていました。意見が違っても、気のあわない子がいても、迷ったり悩んだりしても、何もしたくなくても、こどもでいる時間を安心して過ごしている、その様子をぜひ皆さんに見て頂きたいです。

次回以降、順次尼崎市内で上映します。1月31日(火曜日)14時から園田東生涯学習プラザ、2月3日(金曜日)9時半からユース交流センター、2月4日(土曜日)9時半から中央北生涯学習プラザ、お近くの会場でぜひご覧ください。

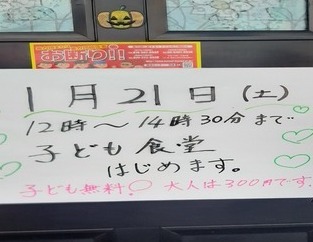

こども食堂唯花

令和5年1月21日 土曜日

新年を迎えすでに半月が過ぎ、すっかり日常生活が戻りましたが、尼崎のこども食堂さんも新年初回の開催を始めています。そしてまた新たなこども食堂「こども食堂唯花」が立花地区にオープンしました!

主宰はカラオケ喫茶「唯花」さん、場所は七松線とJR神戸線が交差する踏切南側の店舗で開催されました。当日はプレ・オープンとして地域の小学生、大人、支援者が集いました。メニューはみんなが大好きなカレー!野菜サラダとお菓子も付けて頂きました。残念ながら会食ができない子ども達にはお持ち帰りでご家庭で食べてもらいました。カレーは具沢山ですが、人参嫌いのこどもさんの為に細かく切ってあり、なんとスパムも入っている優しい味のカレーでした。店主の木村さんはお店の空いている時間を利用して、地域のこども達に美味しい食事を提供したいとこども食堂を始めました。「次は豚汁をしようかとメニューを考えています。この会場で食べてもらうだけでなく、一緒におにぎりを作ったりできたらいいですね。」と、これから地域のこどもたちに来てもらうのを楽しみにしています。

「こども食堂唯花」は来月2月から第1土曜日、第3土曜日、正午から午後2時30分ぐらいまで開催します。こどもは無料、大人は300円、会場で食べても、持ち帰ってもOKです。表に大きな開催表示の案内が掲示されているので、当日はドアを開けて声をかけて下さい。自転車置き場は左隣のお宅の前にスペースをお借りしているそうです。

次回は2月4日(土曜日)12時から開催です。

すこやかまつりin尼が咲きHAPPY NEW SUKOYAKA2023

令和5年1月7日 土曜日

ぽかぽかと暖かい日が続いたお正月休みの後、再び3連休となる9日土曜日に尼崎市立すこやかプラザで「すこやかまつりin尼が咲きHAPPY NEW SUKOYAKA2023」が開催されました。

当日のお昼に訪れ、受付を済ませたあと会場から聞こえてくるのは、ウクレレとギター、そして楽しい歌声!コンサートには皆さんの笑顔があふれていました。会場にはすごろくスタンプラリー、書初めの「森」の字や塗り絵を貼っている「すこやかの森」の木、紙芝居、アロマハンドマッサージ等、あちこちにブースが用意され、たくさんの親子、子ども達、地域のかたが楽しんでいました。さらに元気をもらったのは、「ハイハイ&よちよちレース」!広いホールで赤ちゃんの大熱戦が続きました。尼崎市の新しい市長、松本眞市長も来場し、ご挨拶のあと太鼓をとんとんたたいて応援してくれました。

会場のすこやかプラザは1月にリニューアル・オープンしました!就学前の子どもと保護者の遊び場「パル」とおやつ、離乳食が食べられる「すこやかの森」、そして誰でも利用できる「すこやかテラス」が出来ました。少し狭くなったのが残念ですが、開放感のある素敵な広場になりました。JR立花駅から直結すぐのアクセスですので、育児中の保護者のかたは是非新しくなった「すこやかプラザ」をのぞいて見て下さい。

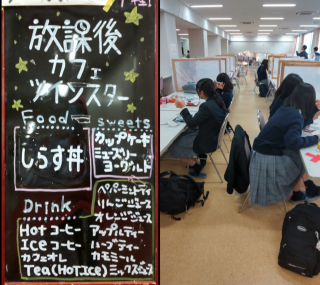

双星高校放課後カフェツインスターに行きました

双星高校では、毎月校内の食堂で放課後カフェが行われており、こども青少年課もお手伝いで参加しています。

こども食堂もされているポノポノプレイスさんが実施しており、毎月、各学年ごとに開催されていて、手作りのお菓子や小腹を満たすメニューを工夫されています。お代わりを何度しても良くて、メニューを全制覇する元気な高校生もいます。

今から部活だからと急いで食べたり、塾に行く前に友達との語らいを楽しんだりとみんなそれぞれ楽しみ方を持っているようです。

12月に入って寒さが本格的になったこともあって、この日はクラムチャウダーやちりめんじゃこ入りのすいとんなどが準備されて、体が芯から温まるメニューは参加した高校生たちから大好評でした。

帰りには「おいしかったです。ごちそうさまでした」と声かけをしてくれる高校生に「また来てね。ありがとう」と返事されるスタッフのみなさんとの温かい言葉の応酬にほっこりしました。

受験を控えた3年生の参加が少なくなってきていますが、頑張って勉強に励んでほしいなと願っています。

名神町にこども食堂「ねこのひげ」がオープンしました

12月17日土曜日に新しくオープンしたこども食堂「ねこのひげ」にお邪魔しました。山手幹線沿いで五合橋線の交差点近くになります。

あいにく、冷たい雨が降る日になりましたが、予約で来ていた近所の児童ホームの子どもたちのにぎやかに食事を楽しんでいる様子が見られました。

食事後はお菓子釣りゲームも実施されており、お菓子につけたクリップを糸にひっかけて、子ども達は器用に次々とお菓子を釣り上げていました。

食事は手作りにこだわっており、パスタのトマトソースも作られているとお聞きしました。大人も有料で提供しているとのことだったので私もいただいたのですが、どれを食べてもとてもおいしかったです。

提供する「ねこのひげ」の名前の由来は、自然と抜け落ちたねこのひげを持つ人には幸運が舞い込むという話があり、「ねこのひげ」に来た人に幸せが舞い込むようにと願いが込められているそうです。

こども食堂を開くための拠点として、昨年、ランチやお弁当のお店をまずオープンされていますが、そのお店の看板はオレンジ色で町のレスキュー的なかけ込み寺のような存在でいたいという思いもあるようです。

児童ホームのみなさんが帰られると、子どもの姿は見られなくなりましたが、町会長さんや社協立花支部の職員、民生委員さんが来られて、今後の広報などについても熱心に話し合われました。

12月24日土曜日はクリスマスということで、お菓子の配布を企画されるようです。

1月は14日土曜日に会食でこども食堂を開催します。お弁当も準備されているので、お近くのお子さんがたくさん来てくれるといいですね。

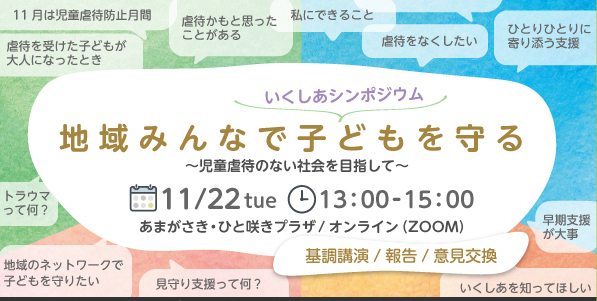

いくしあシンポジウム 地域みんなで子どもを守る~児童虐待のない社会を目指して~

令和4年11月22日 火曜日

子どもの育ち支援センター「いくしあ」が開催する「いくしあシンポジウム」が開催されました。

今年は「地域みんなで子どもを守る~児童虐待のない社会を目指して~」と題し、基調講演に兵庫県こころのケアセンター副センター長の亀岡智美先生のお話を聞きました。子どものトラウマとアタッチメント、PTSD、そして基本的支援の概念であるトラウマインフォームドケア(TIC)まで、児童虐待に現れる重要なワードを丁寧に、わかりやすく説明頂きました。

続いて尼崎の地域医療の要である兵庫県立尼崎総合医療センター小児科長の毎原敏郎先生、いくしあのこども相談支援課、特定非営利活動法人やんちゃんこの濱田英世先生から、それぞれの立場・視点から尼崎市の児童虐待の現状と予防・支援の取り組みの報告がありました。

最後に市長を交えた意見交換、そして市民の皆さんのご質問にもお答えして頂きました。

令和8年度の児童相談所設置に向けて、行政は体制準備を進めています。地域の医療・教育・民間事業との連携は重要です。そして地域でこどもや保護者に直接かかわり、見守っている支援者のかたとのつながりは、より一層大切だと感じました。CSWの役割として、これからも支援者の方と情報共有し、つながっていけるよう地域に出向いていきます。

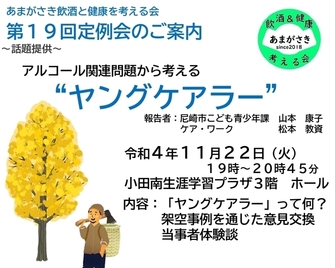

あまがさき飲酒と健康を考える会~アルコール関連問題から考えるヤングケアラー

令和4年11月22日 火曜日

あまがさき飲酒と健康を考える会はアルコール関連問題にかかわる方や支援者が顔を合わせ、それぞれの情報や知識、意見を出し合う定例会を開催しています。

第19回定例会のテーマは「アルコール関連問題から考えるヤングケアラー」です。今回は架空の事例提供をさせて頂きました。

すでにヤングケアラーという言葉は社会に広まっていますが、実際の支援はどうすればいいでしょうか?長らく民間でヤングケアラー支援に携わってきた「つどい場けあ・わーく」の松本教資氏から、ヤングケアラーについて説明して頂きました。

その後、こども青少年課CSWより架空事例を提供し、参加者の方に事例検討して頂きました。ほとんどの方がヤングケアラーという言葉をご存じでしたので、おかれている状況の困難さをとても理解して頂けました。また医療・福祉・行政・法律等に関わる参加者のさまざまな視点から意見交換があり、お互いの職種や立場の理解が深まり、とても学びになりました。

アルコール関連のテーマでヤングケアラー?と思う方もいるかもしれませんが、アルコール問題が、ヤングケアラーの抱える課題のひとつになることがあります。アルコール関連支援者とこども支援者が出会い、共に考える機会を持てたのは、とても大きな成果でした。

オレンジリボンフェスタ2022inあまがさき

令和4年11月6日 日曜日

秋晴れのさわやかな空のもと、あまがさき・ひと咲きプラザで「オレンジリボンフェスタ2022inあまがさき」が開催されました!

多くのこどもたち、ご家族づれ、地域の方々、こども支援の関係者の方達に来ていただき、当日の来場者はなんと2000名以上!広い会場で楽しんでもらいました。10時のオープニング、すでに会場にたくさんの人が訪れ、ステージでは尼崎市少年音楽隊の演奏、マジックショー、ゆるキャラの登場、ぺープサート、その他様々な楽しいステージ発表がありました。通りに並ぶブースでは、ヨーヨーつりや、ガチャガチャ、ワニたたき、その他の遊び場がこども達であふれていました。保護者のかたも参加する「パパ遊び」やアート、手作り作品、子育ての困りごとを相談できるコーナーや、「ふたごじてんしゃの試乗会」まで、全部で19ブースが揃いました。

CSWが所属する「こども青少年課」は「あります!こども・若者の居場所!」のブースを設け、市全域のマップで居場所をご紹介しました。「こども・若者の居場所」とは身近な地域でこどもを見守る場所です。みんなで遊んだり、ひとりで好きなことをしたり、食事をしたり、学習したり、市内には様々な居場所があります。今回は26ヶ所をご紹介しましたが、行ったことのある場所を教えてもらったり、近くの居場所をご紹介しました。

「オレンジリボンフェスタ2022inあまがさき」の主旨はこども虐待の防止のための「子育てにやさしい社会」をつくることです。保護者が子育ての困りごとを抱え込まず、地域全体で親子を支えていく、そんなやさしく豊かな社会を目指そうと、尼崎ならではの地域パワーが集まりました。

11月は児童虐待防止推進月間ですが、これからも「子育てにやさしい社会」を目指して、CSWは地域の方々とつながっていきます。

こども食堂「はばたく食堂」始まります!

令和4年10月30日(日曜日)

さわやかな青空とぽかぽかの太陽のもと、武庫地区に新たなこどもの居場所がオープンしました!

NPO法人尼崎はばたく会さんはこれまでも長年地域のこども達を支援し、見守ってこられましたが、いつでも放課後立ち寄れる居場所を作りたいと、常設の場所を探していました。そして本日ついにオープン!お披露目会には多くの親子連れが訪れ、フランクフルトやソースせん、ぽにゅぽにゅすくい等、を楽しみました。なんとあの兵庫県マスコット「はばタン」も来場!インスタ映え抜群のチャンスとばかり、こども達が集まります。

また「ウクライナこども救援募金」が行われ、こども達は手作りの募金箱を抱えて大人たちに呼びかけていました。ウクライナの同じこども達の気持ちに寄り添い、地域のこども達が自ら考えた素晴らしい活動です!

NPO法人尼崎はばたく会さんはこの場所を拠点に、毎月第2、第4月曜日午後5時30分から午後7時30分まで、こども食堂「はばたく食堂」を開催します。11月は14日と28日、月曜日の夕方、楽しい時間を過ごせるこども食堂になりそうです。

こども食堂大庄のレストラン

10月15日土曜日に大庄のレストランに行かせてもらいました。

旧コープ大庄店の元店舗を会場にされているのでわかりやすく、食事をするところと待合と広くゆったりとした中で開催されています。

着いたときは、もう売り切れのお知らせが出ていました。

30食を準備して、それ以上でも少しは対応できるようにされていますが、あっという間に売り切れになるようです。

友達連れで参加する子どもたちが多いとのことで、友だちといっしょに楽しそうに食べている様子が見えました。

「おいしい」って聞くと子どもたちから「おいしい」と一斉に答えてくれました。元気な笑顔でパクパクと本当においしそうに食べていました。

広い会場で食べ終わると食器やナプキンの片付けも子どもたちはスムーズにしています。子どもが楽しそうにおいしく食べているとこちらまでうれしくなります。

こども食堂Amamaru

令和4年10月8日(土曜日)

三連休の初日、阪神出屋敷駅南にある出屋敷公園に面した場所で、こども食堂Amamaruさんがオープンしました。

当日はお弁当のお持ち帰りとエビ釣りのイベントでした!

お弁当のメインは美味しそうな太刀魚の唐揚げ、こども達が食べやすいように一口大にさばき、細かな骨も取ってくれています。運営しているボランティア団体Amamaruの代表である池田さんは、全日本釣り団体協議会の釣りインストラクターを長年務めており、こども達に魚を知ってほしい、食べて欲しいと心をこめてお弁当を作っています。池田さんに色々と魚の調理法を聞いているなかで、「さばき方がむずかしい…」。そこで実際に池田さんが魚丸ごと1匹の簡単なさばき方を実演して教えて頂きました。

またエビ釣りのイベントも企画し、こども達は小さな竿にスルメの餌をひっかけ、じっとエビが食らいつくのを待っています。釣れた分はお持ち帰り、釣れなくても分けてもらえます。

中央地区では次々とこども食堂が立ち上がり、地域の皆さんにこども達にかかわる場所や機会を作って頂いています。こども食堂Amamaruさんは第2、第4土曜日の午後3時からオープン、こども(18歳まで)は無料、大人は200円です。次回は10月22日土曜日、立ち寄ってエビ釣りにもチャレンジしてみませんか!

第36回こころの健康のつどい講演会「子どものこころを知る、育む~トラウマインフォームドケアという考え方~」

令和4年9月3日(土曜日)

長い夏休みも終わり、子ども達は様々な想いを持って2学期を迎えています。一方で長期休暇明けは子どもの自殺が多くみられる時期です。近年、自殺は若者の死因の上位を占めています。

生きるのがしんどい、つらいこどもに関わり、対応する「トラウマインフォームドケア(TIC)」について、兵庫県こころのケアセンターの副センター長であり、精神科医である亀岡智美先生のお話しを聞きました。トラウマは自然災害や事故、暴行、身近な人の喪失、など自分ではどうしようもない出来事によってもたらされる「こころのケガ」です。世界各国の調査では、生涯に何らかのトラウマとなる出来事を体験する人は多く、身近に起こりえる問題のようです。

トラウマの影響は心と身体と行動に影響が及びます。「トラウマインフォームドケア」は「こころのケガ」トラウマを理解し、もしかしたらトラウマを抱えているかもしれないという視点を持ちながら対応するものです。

もし子どもが「自分はダメだ」と考えたり、ネガティブな感情や行動をとってしまっても、解決を急がずにそのままの気持ちを受け入れることが第一歩とのこと、その他子どもの自己コントロール力の強化法も教えていただきました。TICの基本は安全な対人関係の中でトラウマが癒されていくもので、子育てにも十分通じるものがありました。

参加者からは活発に質問があがり、皆さんの関心の高さもうかがえます。

子どもの心を知ることは簡単にはいきませんが、困った行動をとった時に「ケガをしているのかも?」と考えることから始めてみようと思いました。

まちの子育て保健室 子育てのあれこれ 一緒に話しませんか?「あ・ね・も・ね」

令和4年8月4日(木曜日) キューズモール1階

JR尼崎駅から直結しているキューズモールでは、子育て家庭が参加できるイベントや教室が多く開催されています。キューズモールは徒歩でも、電車でも、車でもアクセスしやすく、広い施設でベビーカーが利用しやすいことから、子育て中のご家族がイベントに参加しやすい場所ですね。

そして更にこの4月、子育て保健室「あ・ね・も・ね」が誕生しました!

「あ・ね・も・ね」は子育ての困りごと、心配だけれども病院や役所の窓口に行くほどではないこと、ちょっともやもやする事、など子育てのあれこれを子育てサポーターと専門職の方と一緒に話ができる場所です。

専門職の方は、看護師・保育士・保健師・幼稚園教諭・歯科衛生士・不登校アドバイザー・発達相談専門員、など幅広い範囲の相談に対応して頂けます。年代も現役ママから子育て経験豊富な方まで、子育て中の母親やご家族の気持ちに寄り添って話を聴いてもらえます。

また専門職の方は当番制ですので、「こんな相談にのってほしい。」という方は事前にお電話で予約すれば、お時間をゆっくり取って個別に相談して頂けます。もちろんお買い物中にふらっと立ち寄って、スタッフさんとおしゃべりしたり、子どもさんと一緒に一息ついてもらうのも歓迎です!

「あ・ね・も・ね」は毎週木曜日、午前10時30分から12時、午後1時~午後2時30分、場所はキューズモール1階に新しくできたスペース「まなびのひろば」(ミスタードーナツの左通路を少し奥)で開催しています。

皆さんもキューズモールへ行ったときに、ぜひのぞいて見て下さいね。

こどもの居場所「YokA」

令和4年7月19日(火曜日)

朝から降っていた雨があがり、少し心地よい風が吹き始めた午後、こどもの居場所「YokA」さんを訪問しました。

この日はボランティアの方3名に迎えていただき、集合住宅の1室にある居場所を案内してもらいました。

室内は3LDKをオープンにして広々としていました。テレビゲーム機やボードゲームがあり、お菓子や飲み物も何気なく置いてあり、自宅のように普通に過ごせます。壁一面のホワイトボードがある部屋では、自由にイラストを描いたり、時には高校生が数式を書き出して勉強したり、またこどもと一緒に障子の紙をカラフルな紙に張り替えて付け直したり、そしてこの夏は「そうめん流し」「たこパ(たこ焼パーティ)」を予定しています。

「気軽に立ち寄れ、やりたいことができる場所」となるように活動していくとのこと、これからが楽しみです。

ボランティアの方はもともと塚口南地域学習館で開催されている「アマたまカフェ」で支援をしていた仲間で、こども達のために常設の居場所を作りたい!と想いが沸き上がったときに、ちょうど「REHUL(リーフル)」(あまがさき住環境支援事業)を活用して場所を確保することができました。

6月末にオープンしたばかり、ここでは地域のかたとも交流しながら、こどもの居場所作りをしていきます。

「YokA」は月火木土の午後4時から8時、塚口本町6丁目で開催しています。

お問い合わせは https://engrab.org/ まで。電話・Eメール・SNSで連絡出来ます。

明城ほっと食堂に行ってきました

令和4年7月6日(水曜日)

明城ほっと食堂にお邪魔しました。

午後4時になると子どもや大人がどんどん集まって、その場で食べたり、持ち帰ったりとにぎやかに始まりました。

120食準備をされていて、唐揚げ、ポテトサラダ、ゴボウのきんぴら、カットリンゴとおかずも盛りだくさん。「これ、好き」といいながら笑顔で子どもたちも楽しそうに食べていました。

今日は、明城小学校の宇川校長先生や成良中学校琴城分校の菊谷教頭先生も見学に来られており、子どもたちと一緒に食事をとったり、話をしていました。

民生委員の方が中心となってボランティアをしてくださっていました。子どもの様子をやさしく見守りながら、「全部食べれる?」「もうちょっと、頑張れるかな?」「無理しなくていいよ」と子どもたちに声かけをされていました。

友だちとくる子も大人の付き添いのいる子もひとりで来る子も、おなかいっぱい、笑顔で帰っていきました。

明城ほっと食堂は8月がお休みになります。次回は9月7日(水曜日)にまた楽しくごはんを食べに来てくださいね。

ホッチポッチ

3月29日(火曜日)

「ホッチポッチって何?」。ごちゃまぜを意味する「ホッチポッチ」は地域のさまざまな人たちに参加してもらい、それぞれの個性が素敵な色を出していく場所をつくろう!というイベントです。赤ちゃんからご高齢のかたまで、障害のある人も無い人も、みんなが安心して集えるよう、そしてコロナ禍で制限を受けているすべてのども達が、少しでも息抜きができて、楽しい春休みの思い出を作ってもらうイベントです。

当日は170名以上の方が様々なブースやパフォーマンス、学びや相談、体験を楽しんでくれました。

この会場には「あなたの見守りが支えになります」と掲示されたイラストがあります。

障害からくる様々な行動、例えば「とびはねたり、まわったり」「ぶつぶつ、大声」「うろうろ、ゆれる」などの行動の理由・原因を示して、参加する皆さんにあたかかく見守ってもらいます。さらに「こどもの見守り隊」ボランティアさんもいらっしゃり、すべての子どもが安心して楽しめるイベントになっています。

ホッチポッチが今回だけでなく、地域に根付いたイベントになるよう、こどもコミュニティーソーシャルワーカーも次回の開催に協力していきたいと思います。

みんなの学校 みんなの尼崎のあり方って?

3月27日(日曜日)

この日は市民の皆さんが心待ちにしていた日です。

大阪市立大空小学校の初代校長木村泰子さんが尼崎にいらっしゃいました。

映画「みんなの学校」はすでに全国で多くの方がご覧になっている大阪市立大空小学校のドキュメンタリー作品です。多様なこどもたちが集い、先生や地域の人達とかかわる姿がとても胸を打つ映画です。この中に登場する木村初代校長と直接お話をしようと、主催の「ぴあテラス」さんが企画してくれました。

会場とZOOM参加者に加え、市長も来場!感染症対策に努めながら、多くの人に参加してもらいました。

木村先生のお話しは1時間半に渡り、後日視聴して頂けますが、その心強い言葉は会場の皆さんのエネルギーに変わったようです。「もっと話をききたい!」「先生の合宿があったら行きたい!」など、保護者や支援者の声がたくさん!

「学校は学びをつくるところ。」「生涯学べることの楽しさ」、その他たくさんの語りが参加者の心に響きましたが、「いい話を聞けた。」で終わるのではなく、尼崎のすべてのこども達が一緒に学べる場をつくるために、「次に何をするのか?」につながるよう、皆さんと一緒に考えていきたいです。

尼崎水産物卸協同組合からこども食堂に新鮮なお魚をいただきました!

令和3年11月13日(土曜日)

みなさん、尼崎市地方卸売市場はご存じですか?

尼崎市の食の台所といわれる尼崎市地方卸売市場には、野菜や果物や鮮魚、加工品などの生鮮食料品がたくさん揃っています。

普段、わたしたち消費者は、こちらの市場で購入することができませんが、月に1回「市場開放フェア」として一般開放されています。毎回多くの方にご参加いただいているそうです。

そんな「市場開放フェア」も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、令和2年3月より開催を中止されています。

こうしたコロナ禍の大変な状況の中、尼崎水産物卸協同組合さんから「食事に困っている子どもたちに新鮮で美味しいお魚をたくさん食べてほしい!」というお話をいただきました。

尼崎こども食堂ネットワークをはじめとした関係者のみなさんと協議を重ね、このたび尼崎水産物卸協同組合さんから市内のこども食堂に新鮮で旬なお魚を無償でご提供いただけることになりました!

尼崎水産物卸協同組合のみなさんさま、ありがとうございます!

コロナ禍で大変な状況の中、市内のこども食堂では、子どもたちのために日々栄養満点の美味しい食事をご用意していただいております。

さっそく、初日の11月13日(土曜日)にお邪魔してきました。

ご提供いただいた食材は、市場でも販売されている魚の切り身(冷凍魚)で、はまち・真鱈・秋鮭・いわしの5種類をご用意いただきました。どれも美味しそうです。

食材を受取に来られたこども食堂のみなさんもとても喜んでおられました。

こうして支援の輪が広がるのはとっても素敵なことですね!!

子どもたちには新鮮で栄養満点のお魚をたくさん食べてほしいです。

尼崎水産物卸協同組合こうした取組が地域に広がっていくよう、取り組んでまいります。

一般社団法人 ポノポノプレイス

令和3年10月1日(金曜日)

今日は、ポノポノプレイスの放課後カフェ(子ども食堂)キッチンポノポノにお邪魔しました。寄付でいただいたアルファ化米を美味しそうにアレンジしていました!!まずは、通常通りアルファ化米が入っている袋の内側の線まで水を入れます。なんとそれをそのまま炊飯器に入れます!通常より早く炊けるし、より美味しくなるそうです。今日は19袋のアルファ化米を炊飯器に入れた後、寄付でいただいた美味しそうな生のワカメを刻み、炊飯器に入れてわかめご飯にしていました。代表の方が「せっかくいただいて寄付されたものを余らさず大事にさらに美味しくいただきます。」と話していました。アルファ化米のさらに美味しくなるレシピぜひ試してみて下さい。

以前は、バイキング形式でこども自身が食べられる量を取って会食をしていましたが、コロナ禍で今は、弁当配付を行っています。バイキング形式だと苦手なものを少しだけ挑戦しようと、他のこどもが食べていることもあり頑張って食べます。こどものお母さんからは、「野菜が苦手で食べなかったのに、こども食堂に来てから食べられるようになりました!」と驚きと嬉しい報告もあるようです。早くみんなと一緒にバイキング形式で楽しく会食できる日が待ち遠しいです。

ポノポノプレイスでは他にも子育て支援事業、放課後健全育成事業(学童保育)、青少年育成事業、見守り事業、親子カフェ、一時預かり事業、多世代交流拠点とたくさんの事業をされています。つどいの広場「ひだまり」も少しお邪魔した時、明るく温もりある雰囲気で親子がゆったり自由に過ごしていました。初めて来る人が来やすいようにスタッフの方が温かく迎えてくれます。近くに落ち着ける居場所があるっていいなと改めて思いました。詳しくはホームページをご覧ください。

代表の方とお話をしていて一番印象に残ったことは、「こどものためにやっているのではなく、自分のためにやっているの。」とおっしゃったことです。他の団体の方も「活動を続ける中で一番大切なことは自分の気持ちを大事にして無理をしないこと。」と話していました。活動を頑張りすぎてしんどくなってしまわないように、困ったことやしんどいことがあったら一緒に考えさせてください。

明城ほっと食堂

9月15日(火曜日)

今日は、中央地区に新しくできた子ども食堂「明城ほっと食堂」に行ってきました。明城ほっと食堂は、北城内福祉会館で民生委員協議会大物南ブロックの有志の方々がやっています。コロナ感染予防のため、今回はお弁当の配布をしました。

メニューはこども用とおとな用に分かれていて、唐揚げ、おにぎり、野菜炒め等品数も多く、こどもには、ナポリタンやゼリーも入っています。感染対策をしっかりしながらの心のこもった手作り弁当はとても美味しそうでした。お弁当だけだと素っ気ないからとかわいい手書きのイラスト付きのメモを封入していたのがとても素敵でした。

近所の顔見知りの方から、お仕事帰りの方、小学校高学年くらいのこどもたち何人か一緒に来てくれたり、家族で来てくれたりと大反響でした。「久しぶりやね~元気にしてた?」と話したり、もらった時に嬉しそうに笑顔になったり、「今度は手伝いに来ますね」と声をかけてくださる方もいました。

今後は、月1・2回、水曜日 午後4時から6時(なくなり次第終了)に開催予定です。費用は、中学生までは無料で高校生以上は300円です。イベントも合わせて行う予定です。お近くの方は、ぜひ行ってみて下さい。

スタッフの方が「本当はみんなで集まってお話しながら食べられたらいいのにな・・・・・」とおっしゃっていました。近所のおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、こどもと色んな世代の方々が集まって、顔を合わせて近況や悩みを話しながら、同じご飯を食べて、「美味しいね」と話すことができる・・・・そんな日が1日も早くくることを願っています。

こども食堂をしていると生きがいにもなると聞きました。こどものためだけではないんだなと、たしかにみなさん元気で活き活きしていらっしゃるなと思います。こどものためにと頑張っている方、何か始めたいな、こども食堂やってみたいなと思っている方を応援していきたいです。

チャリティショップ ふくる

9月14日(火曜日)

今日は、NPO法人 月と風との「チャリティショップ ふくる」へ行ってきました。ボランティアをしてみたいというAさんの初日にお邪魔しました。

チャリティーショップふくるは「提供する」「働く」「買う」すべてがボランティア・寄付になるロンドン発祥のお店で、コープ尼崎近松店内にあります。素敵な服、雑貨等がきれいに陳列されていて、少しわくわくする空間です。

Aさん、最初は緊張気味でしたが、みなさんに温かくサポートしてもらい、服の陳列の手伝いや車いすの方のサポートをしていました。ボランティアした後にお話しを伺うと「楽しかった。たくさん人が来てくれました!」と素敵な笑顔で話してくれました。最初にボランティアしようと見学に行ったときもスタッフの方、みなさんすごく温かく迎えて下さり、それもあって安心して楽しくスタートできているようです。ボランティアさんにお願いしていることは、「無理をしないこと」のたった一つとスタッフさんが話していました。長くボランティアするためにも自分のペースで少しずつ始めるのがいいですね。

いま、「チャリティーショップふくる」では、ボランティアさんを募集しています。ボランティア内容は、1、ふくる店頭・開店、閉店作業のお手伝い 2、集荷センター(月と風と事務所)での古着仕分け作業のお手伝いです。接客以外でも色んな「ふくる」での関わりができ、短時間でも大歓迎です。お時間があるときにぜひのぞいてみてください。

「NPO法人 月と風と」は、他にもヘルパー派遣、場づくり(表現・関係性)、しごとづくり(お店・モノ)といったさまざまなイベント、事業も行っています。重いしょうがいのある方が暮らしやすいまちは、誰にとっても暮らしやすく、みんなで関わり合い新しい価値の地域づくりを目指して、活動を続けています。くわしくは、ホームページをご覧ください。

ボランティアをしていると、様々な方との出会いがあり、いろいろな刺激をもらい、発見もあります。また、活動にお邪魔したいです。

特定非営利活動法人 やんちゃんこ

8月26日(木曜日)

今日は、やんちゃんこへ見学に行ってきました。

やんちゃんこは、平成3年から「ノリのいい」「やんちゃな」子どもをみんなで育てたいという母親同士のつながりから始まり、「子育て支援は親支援」という理念のもと活動しています。子どもへのかかわり方や育て方を伝え、悩みや不安な気持ちに寄り添い、そこからお母さん達のニーズに応えるようさまざまな事業を展開しています。

やんちゃんこには、五感を使う体験を親子で共有することの大切さを伝えるための子育てサークル、いつでも誰でも気軽に訪れてほっと一息できるスペース、お母さんが自分のライフワークに合わせて子どもたちを安心して預けることができる保育スペースがあります。

また、月に一度は小児科、薬剤師、幼稚園等の専門家の相談ができたり、親子で楽しむことができるイベントの開催、発達凸凹や子どもの発達などに悩む親子のための通所サービスもあります。他にも事業や楽しいイベント、勉強になるイベントも随時、開催されています。くわしくは、「特定非営利活動法人 やんちゃんこ」のホームページをご覧ください。

見学した時、子ども達は目をキラキラさせて元気よく活動して、先生もお母さんも笑顔がいっぱいでした。子どもが製作したスイカや足形の魚が可愛く飾られていて明るく素敵な空間です。子どもが日々、成長するところを見て「子どもってすごいですよね。」と指導員の方が嬉しそうに話していたのが印象的でした。

親でも家族でも学校の先生でもないけれど、お母さんに寄り添って、親身に相談にも乗ってくれる人がいる場所。そういったところが近くにあるとお母さんは心強く頑張れます。子どもが子どもらしく何事にも興味を持ち、自由にやんちゃにいられるように。当たり前のことなのに私自身すごく気づかされました。

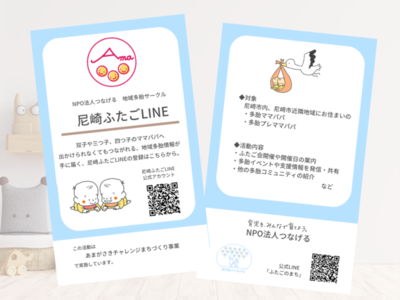

NPO法人つなげる

令和3年8月10日(火曜日)

今日は、多胎支援を行っている「NPO法人つなげる」について紹介します。

「NPO法人つなげる」は、1.LINEオープンチャットで気軽におしゃべりできる「 ふたごのへや」 2.登録制の会員ルームで安全な交流「ふたごのいえ」 3.テーマに沿ってみんなの悩みや工夫を共有する「おしゃべりのへや」 4.秘密を守ってあなただけに集中する時間「つなげる相談室」 5.オンライン多胎プレママ教室 6.出産する前から全国の仲間とつながる「ふたごのいえ」 7.つなげるサポーター養成講座 8.つなげるピアサポステーションの8つの支援サービスを行っています。

その活動の中で、「市内数か所で双子サークルは開催されているが、なかなか横のつながりがつくれない」というママたちの声、「東西に3本鉄道が走っているが、南北の移動はバスしかなく、路線が違えば開催場所へ行くことが難しく知り合いが増えない」という悩みの声があがりました。そこで尼崎市の「あまらぶチャレンジ事業」の補助金を活用することで、今年度からオンラインで市内やその周辺の双子や三つ子ママ達をつなぐ「尼崎ふたごLINE」ができました!「尼崎ふたごLINE」は、多胎ママパパが出かけることができなくてもつながることができる、多胎イベントや支援情報を発信、共有など地域多胎情報を入手することができます。多胎プレママパパはもちろん、お近くに多胎育児中のママ、パパがいらっしゃったら「尼崎ふたごLINE 」をぜひご紹介ください。

また、「尼崎ふたごLINE」でつながった多胎ママたちが集える場の「ふたご会」も開催されています。現在は、緊急事態宣言をうけ、「ふたご会」の開催ができなくなり、オンラインでつながる「尼崎ふたご会 オンラインおしゃべり」を開催しています。次回の開催日は8月27日10時~11時の予定です。「NPO法人つなげる」では、あえて子育てひろばを持つことはせず、地域で活動されている団体さんと連携し、多胎ママたちが地域で頼れる場所を沢山つくれるようにしていきたいと活動されています。これから「ふたご会」が様々な地区で開かれるようになり、多胎ママパパが顔見知りになり、地域で困ったとき、困っているのを見かけたときにお互いが声をかけやすいようになればいいですね。

いま困っている小さな多胎児を抱えているご家庭へ助けに行ったり、相談に乗ったりする「つなげるピアサポーター」の募集もしています。多胎育児をひと段落している方、心強い先輩ママとしてお力をお貸しください。現役ママは、先輩ママのアドバイスが何よりも参考になり、安心もでき、励みにもなります。「つなげるピアサポーター」には、1.つなげるピアサポ講座を受講 2.入会説明会&講座(ピアサポ会員年会費 5千円)の2つのステップが必要です。ご興味ある方はぜひ、尼崎ラインをご登録いただき聞いていただければと思います。

尼崎で双子や三つ子を育てている&育ててきたという方は、尼崎ふたごLINEにご登録ください!

子どもを守るためにも子育てを頑張っている方が楽しく育児ができるように、何ができるか考えていきたいです。

虎子屋~とらこや~

令和3年7月26日(月曜日)

今日は、小田地区に新しくできた居場所「虎子屋」にお邪魔しました。杭瀬の商店街にある飲食店 「虎大朗」さんが営業前の午後2時~午後5時の間(8月31日までは月~水、金、土 祝日8月14日(土曜日)、16日(月曜日)除く 9月1日以降は週1、2回予定)に開設しています。

現役の小学校教諭、定年された小学校教諭の方がボランティアに来て下さり、子どもたちに宿題を教えてくれたり、本を読んでくれたり、みんなでゲームをして楽しんだりするところです。本日がスタート日ということでテレビの取材が来ており、ボランティアさんと子どもたちが楽しそうにゲームをしていました。

こんな大変な時期だからこそ子どもたちの笑顔で乗り越えたいという想いで中学生以下の子ども限定のスマイル弁当の販売もあります。子どもたちの笑顔が増えるように活動を行っており、インスタグラムで情報発信もしています。居場所にもなるお店が増えたらいいな、たくさん子どもがきてくれたらいいなと代表の方がおっしゃっていました。笑顔が印象的な代表の方や皆さんにぜひお会いしてみて下さい。

子どもの笑顔ってこちらが元気になり、頑張ろうと思えます。これからも子どもたちの笑顔が広がる居場所が増えたらいいなと思いました。

たけやキッズぱーく

令和3年7月18日(日曜日)

中央地区小学生の居場所「たけやキッズぱーく」にお邪魔しました。子ども20名大人10名程の参加があり、今回は神崎上水場の職員が講師で水道水ができていく流れを楽しく学びました。

まずは水の飲み比べのクイズ。子どもたちからは「全然わからへん~」「絶対これがミネラルウォーターや~」と大盛り上がり。正解はなんと子どもたちがミネラルウォーターだと思ったものが水道水でした。水道水ってこんなに美味しいんだ!と驚きです。

次は、この美味しい水道水はどうやってできているのか。DVDを見た後にお待ちかねの実験です。初めましての子も仲良しの子も隣の子どもと協力して実験します。小さい子に丁寧に教えてあげる高学年のお友達。川の水をきれいにしていく3種類の実験をします。「わ~きれいになっていってる~」「すご~い。なんでだろ~」子どもたちは目をキラキラさせて興味津々です。実験後、自由研究になるポイントを教えてもらいつつ、質問タイムです。「あれなんで?」「これ教えて。」とたくさんの質問が出ます。みんなが飲める水道水になるまでにたくさんの時間と労力がかかっているから川の水を汚さないように食べ残しはしたらダメだよね、水の無駄使いもだめだよねと先生が言うとみんな「うん、うんそうだよねぇ」と受け止めていました。

実験後は外で遊んだり、中で遊んだり子どもたちが好きなように過ごします。小さい子も入れておにごっこして、おにを変わってくれる優しいお兄ちゃん。学校の授業とは別に色んな学年の子が一緒に学んで、一緒に遊ぶ。素敵な空間のこどもの居場所って大事だなぁと実感しました。また、お邪魔したいです。

たちばなユーススペース

令和3年7月5日(月曜日)

今日は、立花地区の居場所「たちばなユーススペース」について紹介します。

毎週月・火・水の週3回、立花庁舎のフリーペースで、コーヒーやジュースを飲みながら、おしゃべりしたり勉強したりボードゲームで遊んだり、自由に過ごせる居場所があります。

毎月第1土曜日にはイベントを開催し、先日7月4日にはペンキ塗りDIYと七夕のイベントとしてササの飾りつけをし、20人ほどの参加者で盛り上がったようです。立花庁舎の門の色が変わって、ササには素敵な願い事が書いてありました。

市内の小学生、中学生、高校生、大学生の方ぜひ立ち寄ってみてください。

優しくておもしろいスタッフが勉強のサポートやボードゲームで一緒に遊んでくれますよ。

水曜日にはコーヒーや紅茶、お菓子などもあるそうです!

ぜひ、家でも学校でもない楽しい居場所を見つけてみて下さい。

詳しくは、「ハロー!たちばな」のFacebookをご覧ください。

高校内居場所カフェ

令和元年12月13日(金曜日)

12月13日のお昼休み、兵庫県立尼崎高等学校の「高校内居場所カフェ」におじゃましました。教室に入ると甘い淹れたてのコーヒーの香りが…。紅茶や飲み物、チョコパイやポテトチップスなどのお菓子がずらりと並んでお出迎え、運営は生徒さんたちです。テーブルのレイアウトを整え、飲み物、お菓子を用意し、来客の生徒さんの注文に対応しています。

この「高校内居場所カフェ」は2年生の「尼崎学」授業のひとつで、今日はオープン当日、今後は月2回ほど地域の大人の方をお招きしてイベントなどを行う予定だそうです。

1年生から3年生まで、生徒さんが自由にすごせる場所で地域の方と交流できれば、尼崎のおとなも若者もさらに元気になりそうです。今、「高校内居場所カフェ」が全国で生まれています。尼崎にも高校生が地域のおとなや文化に出会う場所が増えていくように、応援していきます。

子どもの権利条約

令和元年12月14日(土曜日)

12月も半ば,年末が近づくなか、小田南生涯学習プラザで「「子どもの権利条約」を読み解くワークショップ」が開催されました。

国連で「子どもの権利条約」が採択されて30年がたち、あらためて「子どもの権利とは何か?」を考えるワークショップです。

講師はNPO法人えんぱわめんと堺/ESの北野真由美さん、「子どもの権利」を日常の具体的なかかわりから説明頂きました。「子どもの権利条約」でうたわれている「子どもの生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利」の4つの柱、そして「子どもの声を聴く」「子どもの意見を尊重する」ことから「子どもへのエンパワメント」まで、子どもに関わるなかで大切な視点をお話頂きました。

ワークショップでは身近な疑問、たとえば「お小遣い」や「スマホを持つ」など誰が決定するのか、を「子どもの権利条約」に照らし合わせて皆さんで考えていきました。

「子どもの権利」はすべての子どもたちが持ち、決して奪われることのないものです。尼崎市でも「尼崎市子どもの育ち支援条例」施行から10年がたちました。この学習会でこれからどのように「子どもの権利」を守っていくのか、私たちおとなが今一度考える機会となりました。

最先端のユースセンターとユースワークを学ぶ

令和2年1月20日(月曜日)

みなさんは「ユースワーク」をご存じですか? 本日、あまがさき・ひと咲きプラザでみんなの尼崎大学講演会「最先端のユースセンターとユースワークを学ぶ」が開催されました。講師は認定NPO法人カタリバ ジュニアマネジャーの山本晃史氏、東京都文京区青少年ブラザb-labでユースワーカーとして活躍されています。

最初に山本さんのご経歴、そして「ユースワークとは?」「今なぜユースワークが必要なのか?」をお話頂きました。日本の若者は変化の激しい時代を生き、予測不能な未来に向かっていますが、多くの10代若者は自己肯定感が低く意欲が持てません。ユースワークは現代の若者たちが自立し、主体的に社会に参画するための支援です。山本さんが勤務するb-labの活動をご説明いただきながら、ユースワークの意義を学びました。

後半ではフィンランド、スウェーデン、韓国のユースワークをご紹介していただきました。 フィンランドには50か所のユースセンターがあり、中高生がアクセスしやすく、様々なプログラムが用意されています。また首都ヘルシンキ市では市への要望をウェブ上で意見表明することができたり、投票で選ばれた若者の評議員が市に声を届けることができます。フィンランドやスウェーデンなどEUと日本では、文化や政治、価値観など違う背景はありますが、これからの日本のユースワークを考えるうえで、多くのヒントがありました。

尼崎市には10月にオープンしたユース交流センター「あまポート」「あまぶらり」があります。ユースワーカーさんが日々こども達を見守り、関わりを大切にされています。尼崎の中高生がそれぞれの居場所を見つけ、やりたいことを実現できる第一歩として、ユース交流センターを利用して頂けたらと思います。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども青少年部 こども青少年課

〒661-0974 兵庫県尼崎市若王寺2丁目18番5号 アマブラリ3階

電話番号:06-6423-9996

ファクス番号:06-6409-4355