田能遺跡サポーター倶楽部活動記録

印刷 ページ番号1015467 更新日 2019年11月27日

田能遺跡サポーター倶楽部活動記録

田能遺跡サポーター倶楽部ボランティアの活動の記録を更新していきます。

ボランティア参加募集中です。興味がある方は、田能資料館まで電話(06-6492-1777)またはメールでお問い合わせください。

土偶の試し焼き(2019年11月22日)

野焼きの実験

前回の勉強会でボランティアが製作した土偶を試し焼きする勉強会を行いました。

田能資料館では毎年冬場に古代のくらし体験学習会「弥生土器をつくろう」を実施しています。ですから、土器の野焼きを経験したボランティアはいるのですが、土偶を焼いた経験は全くありません。粘土に水分が残っていると、焼いている間にわれてしまいます。土偶は土器よりも厚みがあるため、あぶる時間を多めにとる必要があります。

焼き上げます。

すでに夕暮れになっていました。

土偶だけでなく、私たちもすっかり煙にいぶされましたが、無事焼き上げることができました。

ワークショップでつくった土偶は現在乾燥させています。参加者のみなさんの作品はどれもみな力作ぞろいです。それらをわれることの無いよう、うまく焼き上げられるように頑張りたいと思います。

特別展関連イベントへ向けて(2019年11月6日)

10月になり特別展が始まりました。特別展の関連イベントの準備もサポーターが行っています。

縄文時代の服を着てみよう

1つ目は、ボランティアが製作した縄文衣装を着て写真を撮ることができるイベントです。

今回の特別展の土偶の展示に関連して、縄文時代の衣装を作ってみてはどうだろうという事になりました。そこで、ものづくりが得意で、自分の服も作っているというボランティアが主担当となりました。

縄文時代の人はどんな服を着ていたのだろう…分かっている事は少ないですが、素材など図書館や博物館へ足を運んで学び、一つ一つ検討していきました。そしてなるべく布を切らずに作る服をデザインしました。素材を一から製作することは難しかったため、近いイメージの素材を使うなど工夫をこらしました。他のボランティアも手間のかかるフリンジづくりなどを手伝い、約5カ月をかけて完成!これが完成写真です。

ボランティアが一生懸命製作した縄文衣装を着る体験は11月16日(土曜日)、12月8日(日曜日)に行いますので、ぜひお越しください!

詳しくは下のリンク先をご覧ください。

土偶の試作

2つ目は土偶づくりのイベントです。粘土で形をつくり、屋外で野焼きを行う工程は弥生土器と同じですが、形は全く異なるため、どのように作っていたのかを学んだり、実物をじっくりと観察しながら試作しました。

なかなか思ったような形にならず、ひび割れを起こし、何度も作り直すなど悪戦苦闘しました。簡単だと思っていた土偶でも実際に作ってみると意外と難しい事がわかりました。縄文時代の人の技術力の高さを実感しながら、作りました。

ボランティア研修を行いました(2019年7月12日)

今回の研修は、小学生への接し方と石鏃づくりの二本立てです。

小学生に楽しく学んでもらうために

田能資料館のボランティアは、対応が親切丁寧で優しいと、よい評価をいただいています。

特に春は小学校の団体見学が多く、弥生時代と田能遺跡について楽しく学んでもらえるように職員もボランティアも精一杯がんばっています。

今後も田能資料館を楽しく使っていただけるよう、言葉の選び方や接し方について元小学校長の当館職員が講師となり研修を行いました。

講師の職員は教師生活38年の大ベテランであり、その言葉に「はぁー、今の小学校はそうなんですね」と驚くボランティアもいました。

自分が普段子どもたちに使っていた言葉などについて考え直す良い機会になったのではないでしょうか。

古代のくらし体験学習会「石鏃づくり」にむけての勉強会

次に、体験学習会に向けての研修です。

今回は、毎年夏休みに行う「石の鏃(やじり)をつくってとばそう!」のために、学習会当日と同様の方法で鏃を作りました。

弥生時代にも使われていた石材「サヌカイト」の剥片を、鹿の角で地道に割って形を作っていきます。

作った矢を実際にとばしてみました。

大人の力ですと、10メートルくらいとびます。

弥生人や縄文人はもっと遠くまで飛ばしていたのかもしれませんね。

(安全には十分に注意しています)

ボランティア総会(2019年7月9日)

春の小学生の団体見学が落ち着いてきた7月上旬、ボランティア総会を行いました。

はじめに館長から日ごろの感謝とあいさつがあり、その後館職員から今年度のイベント予定などを連絡しました。

その後は、お茶を飲みながら本年度の団体見学の反省や、今年度やりたい活動などの意見を交換しました。

「ボランティア活動の充実のために、スキルアップ講座を実施する。」「来館者対応のために体験学習会に沿った研修をする」など、様々な意見が出ました。

古代のくらし体験学習会「勾玉づくり」にむけての勉強会(2019年5月29日)

田能資料館では古代のくらし体験学習会などで勾玉づくりを行っています。今回は新しくボランティアに加わった方々も含め、勾玉づくりのサポートや指導ができるように、勉強会を行いました。出来上がった勾玉は、来館の方々に貸し出しています。

久しぶりに作業する人は、どうだったかな?と手順をパソコンで確認しながら作りました。

新しくボランティアに参加の人は、「だんだんと愛着がわいてくるなあ」と言いながら作業をすすめ、終始わきあいあいとした勉強会となりました。

勾玉の完成後は、作り方を分かりやすく説明するためにはどうしたらよいか、意見を出し合いました。これを今後の学習会などで生かして活動していきたいと思います。

ブローチの土台づくり(2019年2月26日)

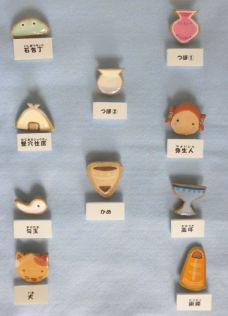

田能資料館で時折行っているイベントに「ブローチづくり」があります。

10種類の弥生時代をイメージしたモチーフの土台に参加者が好きな色で着色し、UVレジンで固めてつくるブローチです。着色する土台は、ボランティアが1つ1つ手作りしています。

今回はその土台づくりを行いました。粘土をのばしてカッターでくりぬきます。

黙々と作業をしていると、時間もあっという間に経ってしまいました。

かたどった粘土は数日乾燥させ、オーブンで焼き固めます。

小さなお子さんも参加できるイベントです。開催はホームページでお知らせしますので、ぜひつくりに来てください。

弥生土器づくりの勉強会(2019年1月8日)

年が明けて1月8日、弥生土器づくりの勉強会を行いました。

甕と壺のどちらかを作成しようという目標をたて、写真などを参考に作りました。

粘土で底をつくり、粘土紐を上にのせていきます。

どうすれば弥生土器らしくなるか?と話しながら楽しく取り組みました。

思ったように形が作れず、何度も作りなおすボランティアもいました。

数時間の奮闘の末、出来上がってもみなさん納得いかない様子です。

弥生人の技に関心しきりのボランティアでした。

さらに納得できるものを作ることができるよう、今後も続けていきたいと思います。

このページに関するお問い合わせ

尼崎市立歴史博物館田能資料館(たのしりょうかん)

〒661-0951 兵庫県尼崎市田能6丁目5番1号 尼崎市立歴史博物館田能資料館

電話番号:06-6492-1777

ファクス番号:06-6492-1777

メールアドレス:ama-tanosiryokan@city.amagasaki.hyogo.jp