園田地域振興センターブログ『そのだなのだ。』

印刷 ページ番号1017040 更新日 2022年12月1日

こんにちは!園田東生涯学習プラザ 園田地域振興センターです。

尼崎市の北東部に位置し、田能遺跡や尼崎農業公園など自然豊かな園田での地域課職員の日常や、園田で活躍する人などを「そのだくん」がご紹介します。

過去の記事も以下のリンクからご覧頂けます。

ぜひチェックしてみてください!

令和4年11月26日(土曜日) 子育て

創立50周年記念音楽会を鑑賞させていただいたのだ・・・。

尼崎市立園田北小学校は、今年度「創立50周年」を迎えました。その記念すべき「創立50周年記念音楽会」が11月26日(土曜日)に開催されました。コロナ禍ということもあり、私は22日の児童鑑賞日、低学年の子どもたちと一緒に鑑賞させていただきました。すべての学年ステージが終わり、フィナーレは校長先生の指揮で5年生、6年生の皆さんによる合唱「ふるさと」(人気グループ嵐の曲です)と「校歌斉唱」でした。舞台横のスクリーンには、「ふるさと」の歌詞、そして、園田北小学校の皆さんの学校生活の一場面が映し出されていました。すてきな演出です。そして、何よりすてきだったのが子どもたちの歌声と「ふるさと」の歌詞です。歌詞の一部抜粋“ひたむきに時を重ね 想いをつむぐ人たち ひとりひとりの笑顔が いま 僕のそばに”(誰にも公平に与えられているのは時間です。そして、どう時間を過ごすのかは、人それぞれです・・・。そんなふるさとの人たちの笑顔を・・・。)

校長先生からお聞きしましたが、園田北小学校を卒業された方は3000人を超えるとのことです。卒業生の皆さんは、仕事にひと区切りをつけられた方、現役で仕事に励んでおられる方、学生さん、とそれぞれの立場で日々を過ごされていると思います。園田(猪名寺・南清水・塚口本町)という故郷にどのような想いを寄せているのでしょうか。

私も園田(地区)という町にはご縁があり大好きな町です。帰り際、玄関を出ると石碑(文部科学大臣賞の受賞を記念したモニュメント)がありました。石碑には、“継続は力なり”の文字が刻まれています。身の引き締まる思いで園田北小学校をあとにしました。

令和4年10月1日(土曜日) 子育て

園田小学校体育大会を観覧した梅ちゃんなのだ・・・。

スポーツの秋、芸術の秋、味覚の秋と言われるように、秋は、さまざまな分野でイベントが開催されます。小学校行事の体育大会もそのひとつです。コロナ禍が長く続き、学校ではさまざまな対策を講じたうえで実施されています。園田小学校は、そのような状況の中で、保護者の方だけでなく日頃からお世話になっている地域の方々にも、子どもたちの頑張っている姿を観ていただこうという思いで取り組まれました。密にならないように、児童観覧日と保護者観覧日に分け、保護者観覧日は演技も学年ごとの入れ替え制となっていました。もう一点、すごいなと思ったことがあります。春に「走領域」の体育参観日を設け、この秋の体育大会は、「団体演技」(表現、リズム、踊り、手具を使った体操)だけに絞ったことです。今回の体育大会は完結編と言えるでしょう。私は、春も参観させていただきましたが、1年生の子どもたちを見ると、「夏休みを過ぎるとこんなに成長するんだな。」と感じました。

園田小学校は、今年度「創立150年」を迎える地域に根ざした伝統ある学校です。出席されていたある地域の方は、「昔からずっと体育大会は見てきたけど、子どもたちの頑張る姿は昔も今も変わらんなあ。」と感慨深く話されていました。これからの体育大会は、時代の流れに乗って趣向も変化していくと思いますが、地域の方々が「うちの校区の子どもたちもこんなに頑張っているだな。」と感じていただける機会は、これからもあり続けてほしいなと思います。

令和4年9月9日(金曜日) 子育て

トライやるウイークの就労体験活動を見守ったのだ・・・・。

9月5日(月曜日)~9月9日(金曜日)までの1週間、尼崎市立園田東中学校2年生は、園田地区の事業所を中心にトライやるウイークを実施しました。兵庫県では、県下中学2年生を対象にキャリア教育の一環として「地域での就労体験-トライやるウイーク」を実施していますが、この2年間は、コロナ禍の影響で実施は見送りとなっていました。3年ぶりの復活です。コロナ禍の影響が今も続き、実施が危ぶまれていましたが、園田地区及び市内約50事業所のご協力によりこの日を迎えることができました。まさに地域の力ここにありです。生徒の皆さんも意欲いっぱい頑張った1週間でした。

園田地域課では、3人の生徒さんを受け入れ、園田西生涯学習プラザ、園田東生涯学習プラザで、図書の業務、環境整備などの就労体験活動をしました。また、プラザを利用している地域活動の見学と体験活動もしました。「ぼくたちが、学校で勉強している時も、地域の皆さんもさまざまな学習活動をしているんだ。」という呟きの声が聞こえました。るんるんバルーン活動グループの皆様、ご協力ありがとうございました。

そして、最終日は、園田地域課主催「キャリア教育支援事業」のスタッフとして、園田東小学校で活動しました。キャリア教育支援事業は、実習している皆さんも小学校時代に学習しました。活動の締めくくりにスタッフとして活動するのも何かの巡り合わせを感じます。将来、消防士の夢をもつひとりは、二度目の話が聞けたことをとても喜んでいました。

令和4年9月6日(火曜日) 人権

「ハンセン病問題啓発講演会」を開催したのだ!

9月5日(月曜日)、園田東生涯学習プラザで、国立療養所 邑久光明園 名誉園長の畑野研太郎先生を

お招きし講演会を開催しました。37名の方が参加してくれました。

講演会のテーマは、「ハンセン病を正しく理解すると共に、お互いの考え方を共有する」です。

畑野先生からハンセン病とハンセン病問題について、わかりやすく講演をいただいた後、5名程度のグループに分かれて講演を聞いた感想や心に残った事を参加者同士で話し合ってもらいました。

こうした差別・偏見の人権問題について、自分の思いや他の参加者の思いを共有することはあまりない機会だと思います。所定時間まで熱心にお話する姿が見られました。

これからも地域の方とハンセン病問題について共に学んでいけたら、と思います。

パネル展は、園田東生涯学習プラザ1階ロビーで9月30日(金曜日)まで行っておりますので、是非、ご覧ください。

また、本講演会の様子をNHK・サンテレビ・毎日新聞・神戸新聞に取材していただきました!

○放送・掲載スケジュール(変更になる場合があります。)

NHK、サンテレビ:9月5日に放送済み

神戸新聞:9月6日に掲載済み

毎日新聞:9月7日に掲載済み

令和4年8月8日(月曜日) 子育て

「夏休み読書感想文教室」を開催した松永なのだ・・・。

8月8日(月曜日)は、園田東生涯学習プラザにて、親子など約20組を迎え「夏休み読書感想文教室」を開催しました。講師は、元尼崎市立小学校教諭で読書力向上推進員も歴任された田中千恵先生です。田中先生は、市内の多くの地域で、小学3年生~6年生の子どもたちを中心に読書の楽しさ、魅力を伝えて来られました。また、読書に興味を持つためには、幼い頃から親が読書活動に関わることを提唱され、読書感想文教室にも親子での参加を勧められています。

読書感想文教室では、多くの資料を参加者に配り、手順をわかりやすく説明しました。1.本を選ぶ、2.本を読む3.達人アイテム(付箋など)の用意、4.もう一度読む、5.書く順番を決める。子どもたちだけでなく保護者の皆さんも、この手順を真剣に聞き入っていました。そして、後半は一冊の本を先生が音読し、印象に残った文章を親子など参加者どうしの対話で出し合いました。会場内は盛り上がり、親子で学ぶ姿がすがすがしく映りました。

今日は、私も昔を思い出し一緒に学ばせていただきましたが、田中先生の結びのお話が心に残りました。1.優れた読書感想文の共通点は“題名”“書き出し”“ぶれないテーマ”にある、2.夢中になって読める本に出会いましょう、3.本を読んで感じることを、本を通して語るというのが読書感想文である。短い時間でしたが、これからも素敵な本に出会いたいなと感じるひと時になりました。

参加者から「大変勉強になった」という声を多くいただきましたので、来年もぜひ読書感想文教室を開催したいと思います!

令和4年6月28日(火曜日) 子育て

園田幼稚園の年長組さんといっしょにひまわりの苗の植え替えをしたのだ。りゅうちゃんなのだ・・・。

園田東生涯学習プラザで園田幼稚園の年長組さんを招待して「ひまわり苗」の植え替えをしました。今年は、観測史上最短の梅雨明けで、この日は、暑い日差しが降り注いでいましたが、園児の皆さんは、幼稚園から20分の道のりを歩いて元気いっぱいに来てくれました。

みんなでご挨拶の後、先生から植え替え手順について説明を受け、さっそく植え替えにかかりました。園児の皆さんは、幼稚園内でもさまざまな植物のお世話をしているとのことで手慣れたものです。

その時にプラザに来てくれていた地域のお子さんも一緒にお手伝いをしてくれました。

あっという間にひまわりの苗が約30鉢へ引っ越しました。植え替えの後で、園児の皆さんが、「大きくなあれ! ハッスルハッスル 大きくなあれ! ワッショイワッショイ」と魔法の呪文をかけてくれました!!

夏の間に大輪の花を咲かせてくれることでしょう。

園児の皆さん、ありがとう。時々ひまわりの成長を見に来てくださいね。待っていますね。 地域の皆様も是非見に来てくださいね。

令和4年6月26日(日曜日) その他

みんなで作ろう佐璞丘公園を開催したのだ、藤井なのだ!!

6月26日(日曜日)に猪名寺にある猪名寺にある佐璞丘公園でワークショップを開催しました。

佐璞丘公園を地域の皆さんの力でもっとわくわくするような魅力のある公園にするために、お子さんを含めて33名のたくさんの地域の方にご参加頂きました。

まずは皆さんに公園をじっくり観察してもらい、その後、観察を通して気づいたことや「こんな公園になったらいいな」、「この公園でこんなことがしたい」といった思いを発表してもらいました。

参加者の方からは「新しい遊具を設置してほしい」や「この公園でキャンプがしたい」といった様々な意見が出ました。また、「この公園でパンダを飼育したい」といったユニークな意見を出してくれたお子さんもいました。

今回出た意見はすぐに実行できることばかりではありませんが、今後地域の皆さんが自分たちの力でこの公園を使いやすくしていくための話し合いが積極的に行われたように感じました。皆さんからの意見を実行していくためにはどんな課題があり、どうすれば解決するのかを今後も地域の皆さんと話し合っていく必要がありそうです。

今後も今回出た意見を元に実現に向けてみんなで考えるワークショップ等を実施していきたいと思いますので、引き続きたくさんの方のご参加をお待ちしております!!

令和4年6月22日(水曜日) 子育て

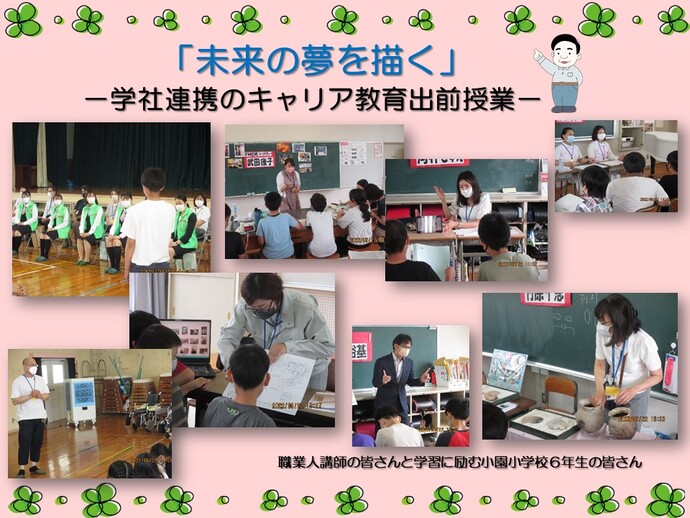

今年度のオープニングを飾る「キャリア教育支援事業」を実施したのだ・・・。

6月22日(水曜日)、小園小学校で今年度「第1回キャリア教育支援事業」を実施しました。この事業は、学校におけるキャリア教育カリキュラムの一助として、園田地域課が地域の職業人と学校を結ぶコーディネーター的な役割を果たすという事業です。職業人講師の皆様は、園田地区にある事業所、園田地区に在住、園田地区にゆかりのある方です。すでに48事業所の登録がありますが、8年目を迎えた今年度、新たに「役者・モデル」「学芸員」「企画会社」の3事業所が登録されました。子どもたちが、さまざまな職業人の話や生き方を学ぶというこの事業(キャリア教育の出前授業)では、職種の数が多ければ多いほど新しい出会いや発見ができます。この事業に賛同、ご協力をいただいている事業所、講師の皆様には、心から感謝の気持ちをお伝えします。

この日の朝は梅雨空でしたが、学習会が始まる頃には午前中の曇り空から一変、快晴となりました。6年生137人の子どもたちは、18ブースできた職種の中から3つのブースを選択し学習に取り組みました。事前学習をもとに「どうしてこの仕事をしようと思いましたか」「仕事をしていて楽しい時はどんな時ですか」など多くの質問をしていました。講師の皆さんも、質問に対してていねいに言葉を返していました。

この後、3月までに園田地区8小学校での実施が予定されています。この日は、全体会が行われた体育館横のプールで水泳指導が行われていました。教職員の皆さんの衛生面に配慮された学習活動の取り組みには頭が下がる思いです。

令和4年6月16日(木曜日) 子育て

「小園中学校・おぞのようちえん なかよし菜園」を訪ねたりゅうちゃんなのだ。

この日は、小園中学校内にある「なかよし菜園」でじゃがいも掘りが行われました。このなかよし菜園では、小園中学校の生徒さんと小園幼稚園の園児さんが交流をしながら野菜などを育てています。

この交流は今年で5年になる幼中連携活動のすばらしい取り組みです。園田地区では、別の中学校でもこのような取り組みがされていると聞いています。

この日の収穫は、生徒の皆さんや先生、校務員さんが肥えた土を作り、みんなで心を込めて育てたじゃがいもです。

園児さんは、じゃがいもを植えた時から定期的に菜園を訪れて、観察を行っており、この日を心待ちにされている姿が見られました。

この日は、はじめに中学校の先生から掘り方の説明を聞き、掘り始めました。

すると、収穫かごの中は、あっという間にじゃがいもでいっぱいになっていきました。

「うわぁ、大きい。」「こんなに小さいのを見つけたよ!」「ふたつもくっついている。」楽しそうな笑顔に瞳が輝いています。恥ずかしそうに園児さんを見ながら満足そうな顔をする生徒の皆さん。すてきな雰囲気だなと感じました。

掘っているとカナブンの幼虫も出てきて、皆さん大騒ぎでした!!

ひととおり終わると、生徒の皆さんがスコップでじゃがいもが残っていないか、土を掘り起こしてくれました。

そして、最後に園児さんから生徒の皆さんにお礼を伝え、全員で記念撮影。

梅雨入りした中ですが、雨はこの日を遠慮してくれたようです。

次は、さつまいもを植えるそうで、これからも交流は続いていきます。

令和4年6月9日(木曜日) 子育て

園田小学校の体育参観にお邪魔したのだ。梅ちゃんなのだ・・・。

6月9日(木曜日)、園田小学校において体育参観(2日目)が実施されました。市内の小学校では、この2年間はコロナ禍の影響で定期的な参観行事が実施できない状況にありましたが、今年度に入り徐々に参観行事も戻りつつあります。まだ、保護者の方々の人数制限がありますが、今回は屋外での実施ということで、保護者の方々と一緒に地域の子どもたちが活躍する姿を見せていただくことができました。

今回の体育参観では「走」の領域に絞り、どの学年も徒競走、リレーなどに取り組んでいました。子どもたちが一生懸命走る姿には、応援する大人も思わず笑顔になります。永所校長先生から、秋には体育大会で「表現」領域の発表があることも聞きました。夏を越し、ひとまわり成長した子どもたちの姿を再び見ることができるのは嬉しい演出ですね。地域の方も何人か参観に来られていましたが、秋の体育大会を楽しみにしているそうです。

となりの園田中学校のグラウンドでは、11日(土曜日)に実施される体育大会のリハーサルが行われていました。6年生の皆さんが、見学させてもらっていましたが、開会式の見事な集団行動に身が引き締まったような表情を浮かべていました。小中連携のすばらしい学習の場を見せていただくことができました。

学校の近くを流れる用水路から蛙の声が聞こえてきました。紫陽花の花が咲き梅雨入りも間近ですが、快晴の空から差す陽光と運動場に響く子どもたちの声が、私の心をすがすがしい気持ちにさせてくれる一時でした。

令和4年6月1日(水曜日) 子育て

若王寺地区にある田園で、園田南小学校5年生の皆さんが「田植え体験活動」学習をしたのだ。りゅうちゃんなのだ。

6月1日(水曜日)、園田南小学校5年生の皆さんが、昨年度に続き「田植え体験活動」学習をしました。梅雨入り間近にも関わらず、この日は晴れ時々曇りの過ごしやすい活動日和となりました。体験場所は、園田南小学校の校区内にある若王寺地区の田園です。昔は数多くあった田園も現在は少なくなったそうです。農業を営む皆さんにとっては一番神経を使われる時期ですが、今年もこのようなすばらしい場所を提供してくださった千原さんには心より感謝申し上げます。

児童の皆さんは、クラスごとに田植えをしました。その準備ですが、今年は、地域学校協働活動推進員(コーディネーター)中田さんがリーダーとなり8人の地域(PTAの方々)応援団が集まりました。皆さんは、子どもたちに苗を配ったり田植えを終えた子たちの足洗いを手伝っていました。また、先生方は、田植えをするための目印ロープを張ったりするなど手際のよい準備、指導をされていました。田植えが終わり、千原さんへの質問タイムでは子どもたちから「この仕事をされていてどんなことが楽しいですか。」という質問に、「りっぱなお米が収穫され、食べられた方から、とっても美味しかったよって言ってもらえる時が最高に嬉しい。」という回答をいただきました。

全国的に農地が減る中で、このような体験が、今年も地域のご協力により実現したことは素敵なことです。学校の中では学べない学習に、改めて地域とのつながりの大切さを学ばせていただきました。これからも地域の方々や地域学校協働推進員(コーディネーター)と連携しながら地域資源を活かせることができたらと思います。

令和4年5月29日(日曜日)防犯・防災

初めて投稿します。りんちゃんなのだ。^ ^

武庫川河川敷で消防団の水防工法訓練が行われました。近年台風シーズンに限らず各地で豪雨災害が頻発する中、河川の氾濫等に備えるための「三段積土のう工法」を6地区対抗の競技方式で行うものです。

土のうも単に積めばいいというわけでもなく、土のうに入れる土の量や袋の紐の縛り方、土のうを積む方向や積む順序、隙間を土で塞いでしっかり踏み固めるとか、鉄杭の打ち方、最後の整形など、様々な手順を確実に実施しなければならないのが見ていてよくわかりました。

消防団の皆さんもてきぱきと役割分担し、声をかけあってきびきびした動きで迅速に作業されてるのがすごいです。今回は3年ぶりの開催で、初めて参加する団員も多い中、5月の毎日曜日に練習を繰り返してチームワークを高めてきたそうです。

結果、第6機動隊(園田地区)は残念ながら入賞はなりませんでしたが、まちを水害から守るために懸命に働く消防団の活動の一端に触れることができて良かったです。

消防団員は随時募集中とのことなので、興味を持たれた方はぜひ!

ミーツザ・福祉キャラバン交流会~下校見守り~

ミーツザ福祉キャラバン交流会と園田南小学校下校見守りに参加した りゅうちゃんなのだ。

3月に園田地域にある作業所のみなさんと共催でミーツザ福祉キャラバンを開催しました。

ミーツザ福祉とは「障がいのある、ないに関わらず一緒になって楽しめる場をつくろう」との思いを基に、様々な人が関わり合いながら進めているフェス企画です。

その企画で出会った方から声をかけていただき、地域の作業所で働くスタッフさんと通っている方々で行う「春のパン祭り」に参加させていただきました。

「好みのパン」をきっかけに興味・環境など様々な話につながり、参加されている方を知れるきっかけになりました。

企画が終わっても、このように声をかけていただき地域の方とつながれる事に嬉しさを感じました。今後も地域から身近な存在になれるよう継続的につながっていきたいです。

また、昼からは、園田南小学校のコーディネーターさんに声をかけていただき下校見守りに参加させていただきました。

事前にガイドラインを読んで参加しましたが、実際に旗を持って交差点に立つと、歩行者・車・信号と様々な所に気を配る必要がありました。

「この人だれ?」という子どもたちの視線に、なんとも恥ずかしい気持ちになりました。

「知らない人」ではなく、地域の子どもたちとも関われるきっかけとし、継続的に参加していきたいです。

令和4年4月14日(木曜日) 地域

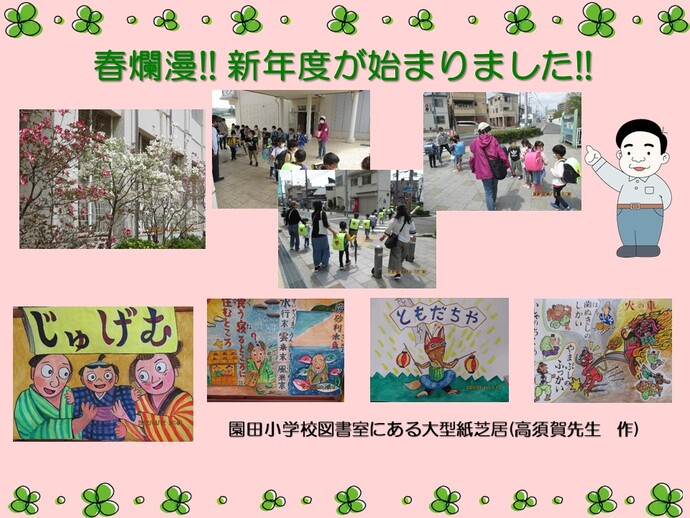

春爛漫、新年度がスタートしたのだ・・・。

満開の桜が葉桜に衣装替えし、町中は、尼崎市の市木「ハナミズキ」が華やかな花を咲かせています。ハナミズキの花景色は、公園や学校、道路沿いでも観られますので、皆さんも散歩がてら鑑賞を楽しまれてはいかがでしょうか。

さて、地域の小学校も新年度を迎え、子どもたちの元気な声が聞こえてきます。新品のランドセルを背負ったピカピカの1年生、給食は、まだ始まっていませんのでお昼前に地区別下校となっています。ある小学校では、1年生の下校指導補助ボランティアとして小学校PTAのOBお母さんたちが活躍しています。お話を伺うと、以前に子どもさんが学校に通っていたという方や現在子どもさんが小学校におられる方など、10人以上の方々がボランティアをされているとのことです。また、地域学校協働本部の推進員さんがリーダーとして活動されているとのことです。

各学校では、図書室を利用した図書ボランティアの活動もさかんに行われています。地域力が子どもたちの教育にも活かされているというのは嬉しいことです。図書室を訪問すると、大型紙芝居が6作品くらいありました。読書力向上推進員の高須賀先生が作られた作品ですが、見事な原画の世界が広がっています。情報機器を通して、子どもたちには色鮮やかな世界は当たり前になっていますが、この原画の色彩に勝るものはありません。私も、新1年生といっしょに図書ボランティアの皆さんによる「読み聞かせ会」の日を楽しみにしたいと思います。

このページに関するお問い合わせ

総合政策局 園田地域振興センター 園田地域課

〒661-0982 兵庫県尼崎市食満5丁目8番46号

電話番号:06-6491-2361

ファクス番号:06-6491-2364

メールアドレス:ama-sonoda-chiiki@city.amagasaki.hyogo.jp